WUBEN製品レビューの第四弾でございます。

今回ご紹介するのは、単三乾電池1本(1AA)で使用できる WUBEN E18 というモデルです。

性能的にも意匠的にも個人的にすごく気になっていたフラッシュライトですが、発売から時間が経過しているにも関わらず、価格がやや高めなこともあってか国内外問わずレビューが少なく一人で悶々としておりました。(^^;

そんな中、今回、WUBENさんより E18 の実機をお借りできたので、使用感はモチロンですが照タイム画像も含めて、E18の詳細なレビューをお届けしたいと思います。

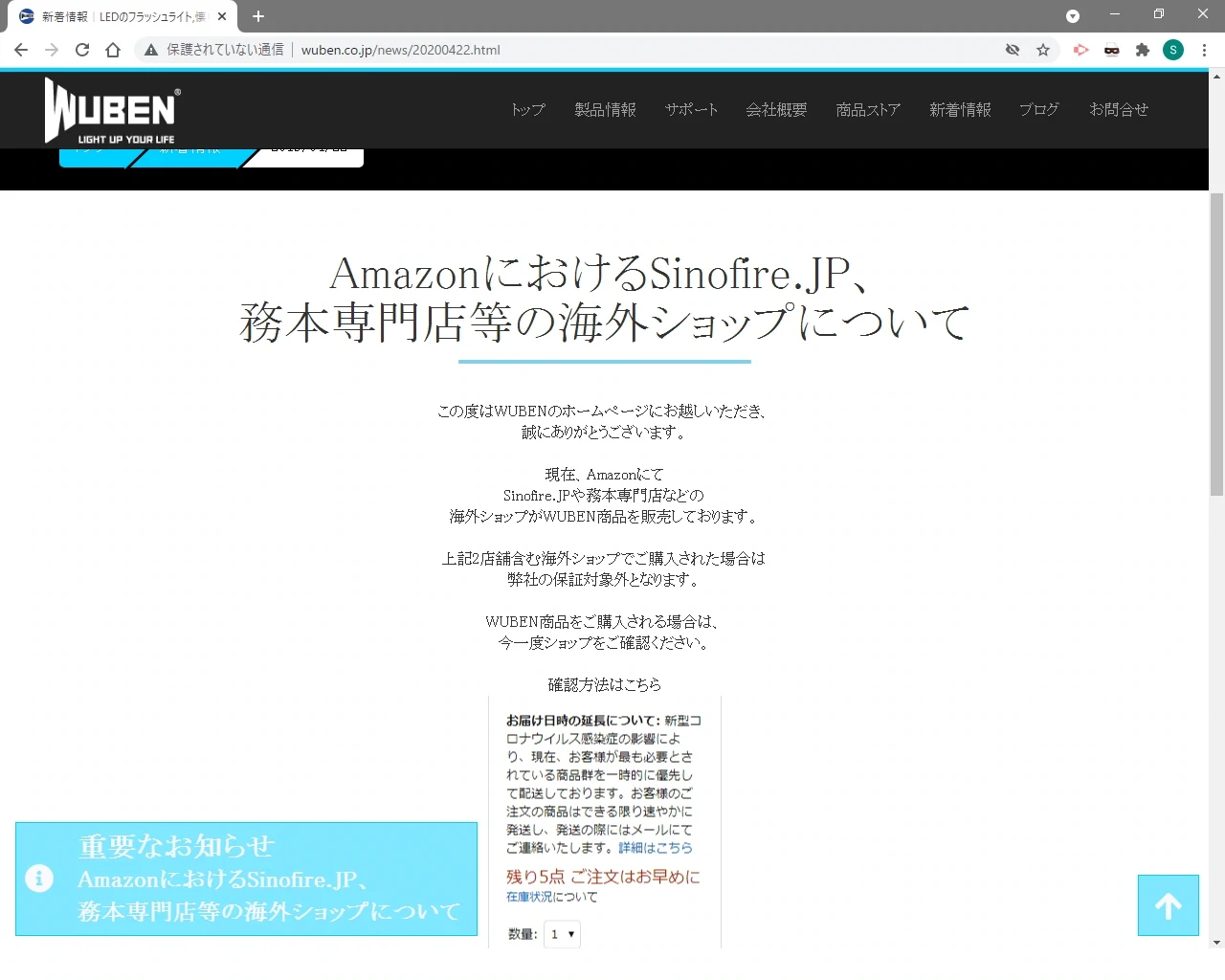

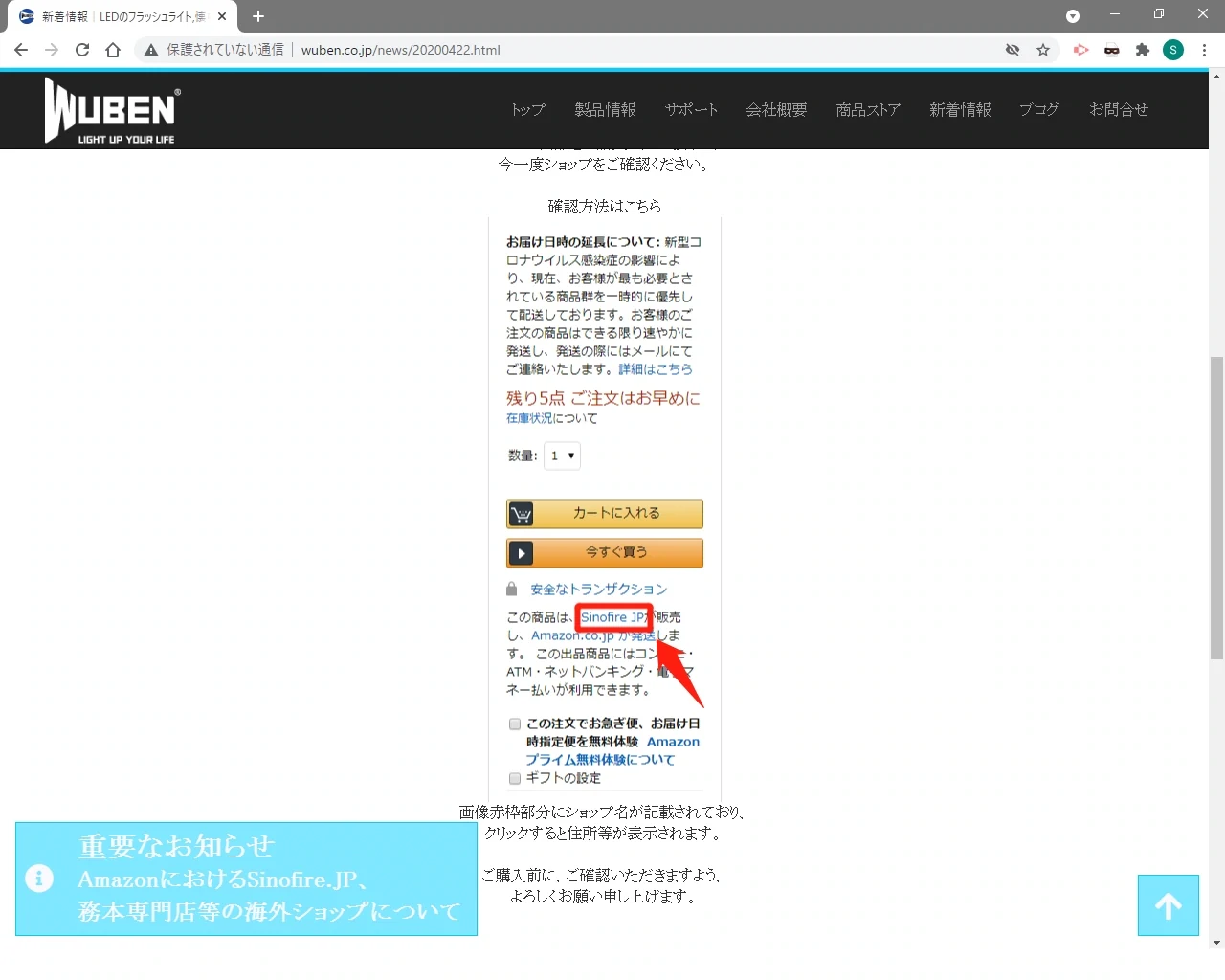

WUBEN社日本公式サイトの『海外ショップで購入した場合は弊社の保証対象外…』の記述についてですが、これは『海外ショップで購入した場合は、販売店のサポート窓口にお問い合せ下さい。』という意味です。どの店舗で購入してもWUBEN社による【5年保証】は有効であり、安心して【amazon】や【楽天】内のショップでWUBEN製品を購入して欲しいとの事です。(※初期不良品の交換などは販売店の保証規定が適用されます)

製品HP

- Wuben® Official Store – wubenlight.com

- WUBEN JAPAN Official HP – wuben.co.jp

- WUBEN E18 (Global) – wubenlight.com

- WUBEN E18 (Sinofire JP) – amazon.co.jp

WUBEN Official SNS

- Facebook – WUBEN Light Worldwide

- instagram – WUBENLight / wubenlight

- instagram – WUBEN Japan / wuben1981

- Twitter – wubenlight / @wubenlight

- Twitter – WUBEN専門店 / @WUBEN1981WUBEN

関連記事

- WUBEN T2 / OSRAM P9 – 2AA / 550lm Flashlight – roomX.jp

- WUBEN C3 / OSRAM P9 – 18650 / 1200lm Flashlight – roomX.jp

- Sofirn SP40 / CREE XP-L HD (5300K) – LED Headlamp 1200LM – roomX.jp

- ThruNite TH10 / CREE XM-L2 (NW) Headlight – roomX.jp

パッケージ

内部トレイはペット素材ですが、外箱・内箱とも主素材は紙製となっています。製品一式はトレイに収納されています。

製品内容は、E18本体、ストラップ、予備Oリング×2、多言語マニュアル(日本語サポート)、合格証となっています。

外箱とライト本体に絶縁材についてのステッカーが貼付けられていますが、単三形アルカリ乾電池は、予め本体にセットして出荷されるので使用前に絶縁シートを除去してください。

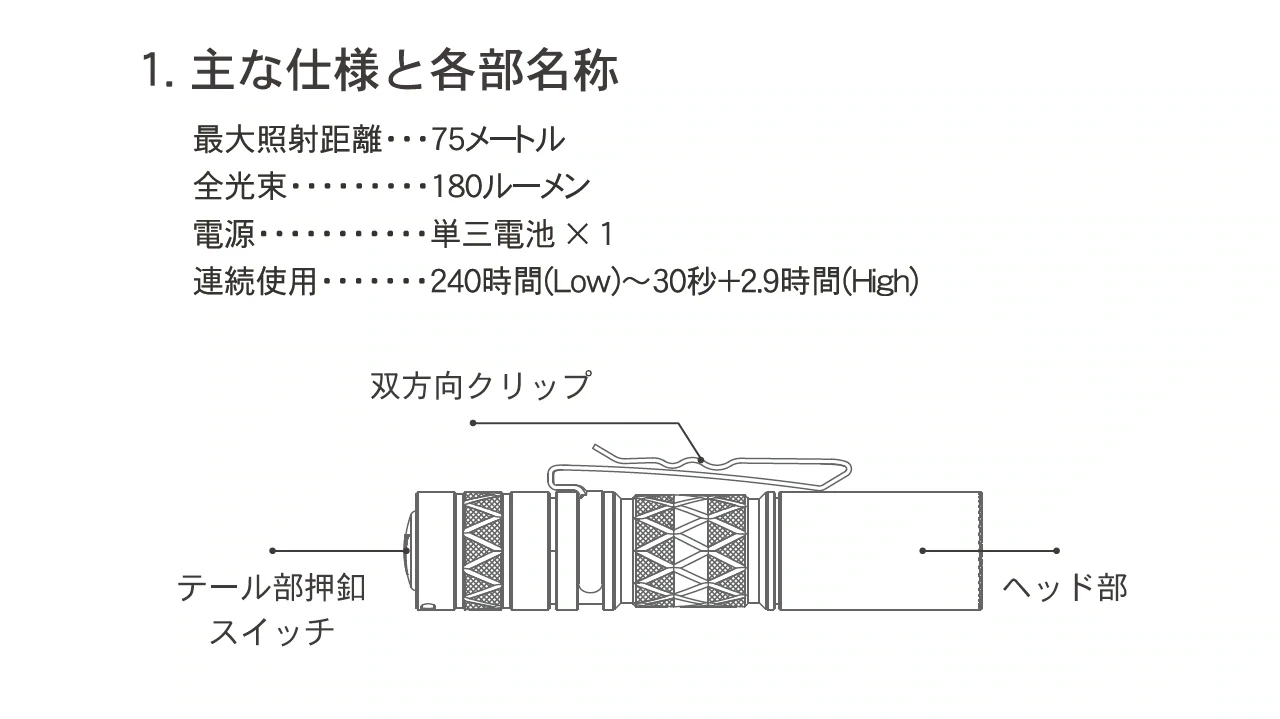

仕様/サイズ

・全長:97mm

・外径:23mm

(※カタログ値)

…となっていますが、実際には全長:98mm(スイッチトップ含む)、直径:20mm です。(直径:23mmとなると18650仕様のライトですね…(^^;)

最近の1AAライト、特に Tool AA 2.0 と比較すると全長がやや大きめとなっています。

ただ、実際に握ってみると見た目や数値差ほど大型だとは感じませんし、逆手で握ると自然に親指がスイッチに触れるので doorman的には使いやすいサイズ(全長)であります。

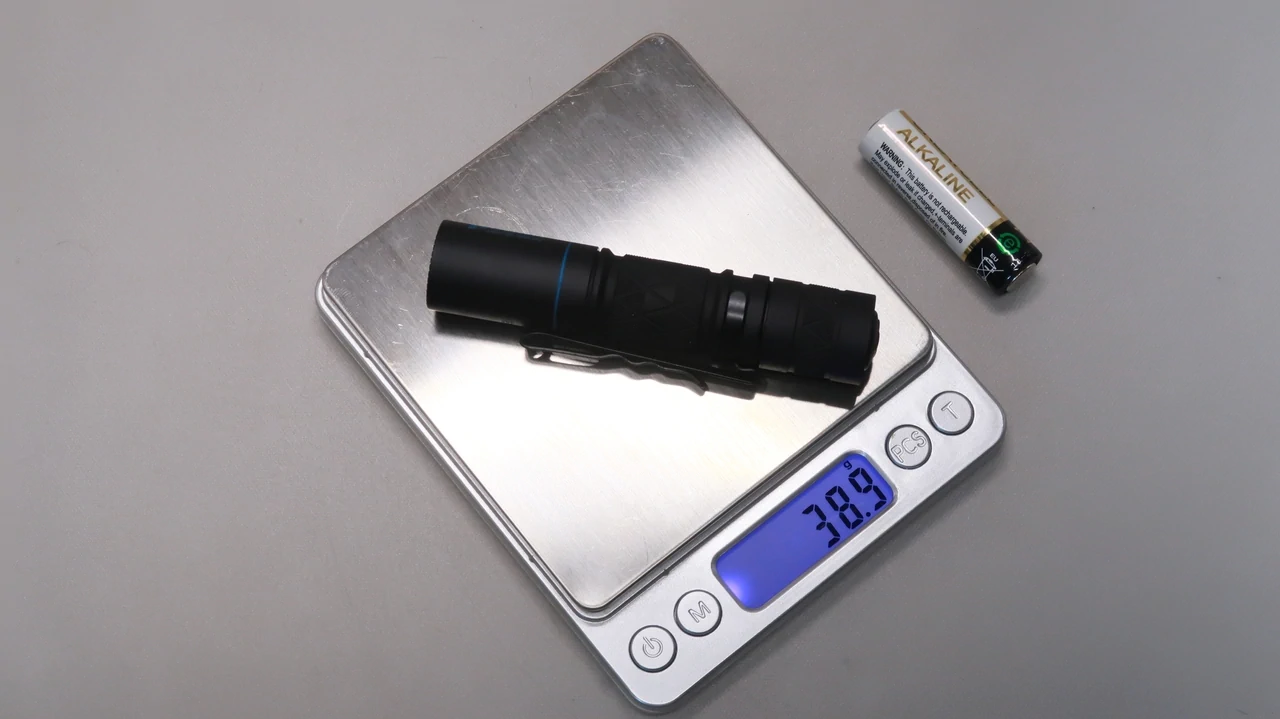

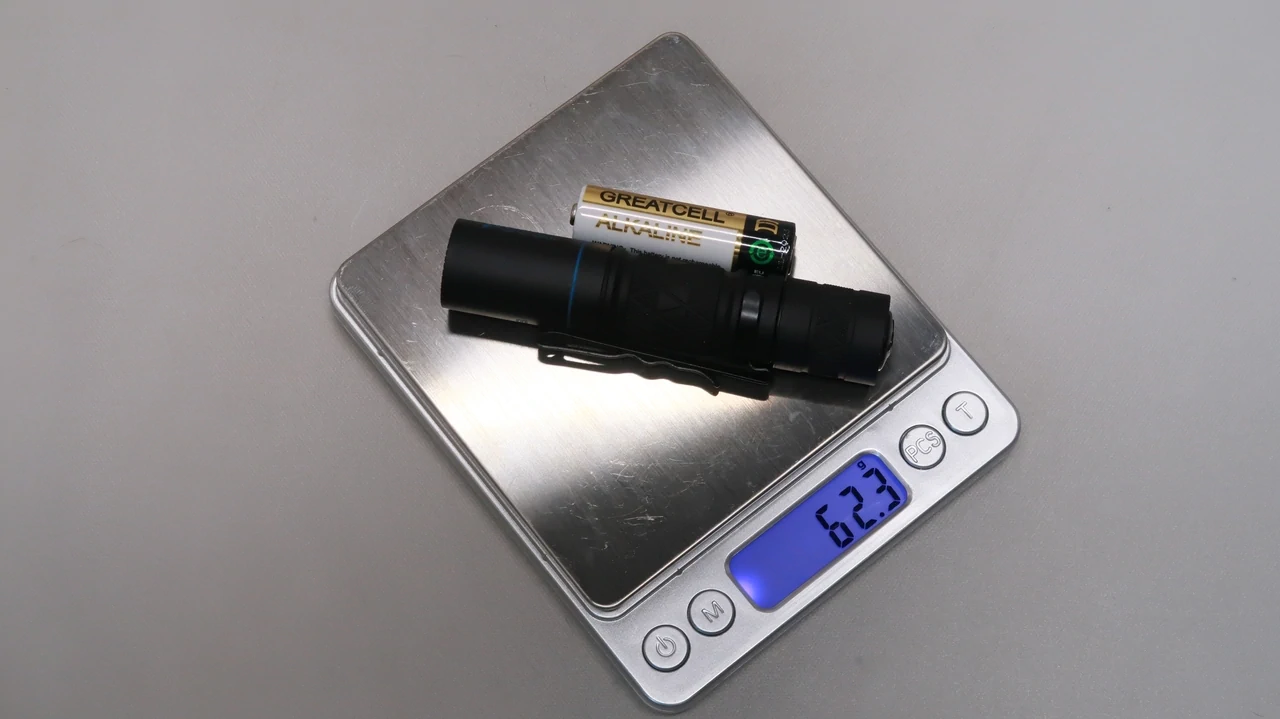

ボディサイズはやや大きめですが、特に重量が増加してはいないようで、1AAとしては平均的な重量に収まっています。

例によって電池込みの装備重量は使用する電池によって増減するので実測結果は参考程度にとどめてください。

ボディ

本体はツヤ消しブラック色。

アクセントカラーはパープル色が使われています。

初見で E18 に惹かれたポイントのひとつは、グリップに刻まれたローレットのデザインです。

WUBENの頭文字である『W』がモチーフとなっていますが、幾何学的に連続した模様が切り子細工を連想させます。更にナーリングが刻まれた部分とプレーンな部分とが分けられていて凝った造りになっています。

ローレットが刻まれた部分はヘッドやテールより少し細く(実測で18.9mm)、ツヤ消し仕上げやローレットとの相乗効果なのか濡れた手や布製の手袋をしていても滑ることなく快適にホールド&操作が可能です。

着脱式のWクリップは本体色と同じブラック色。バネの硬さは同サイズのクリップと同程度に感じます。

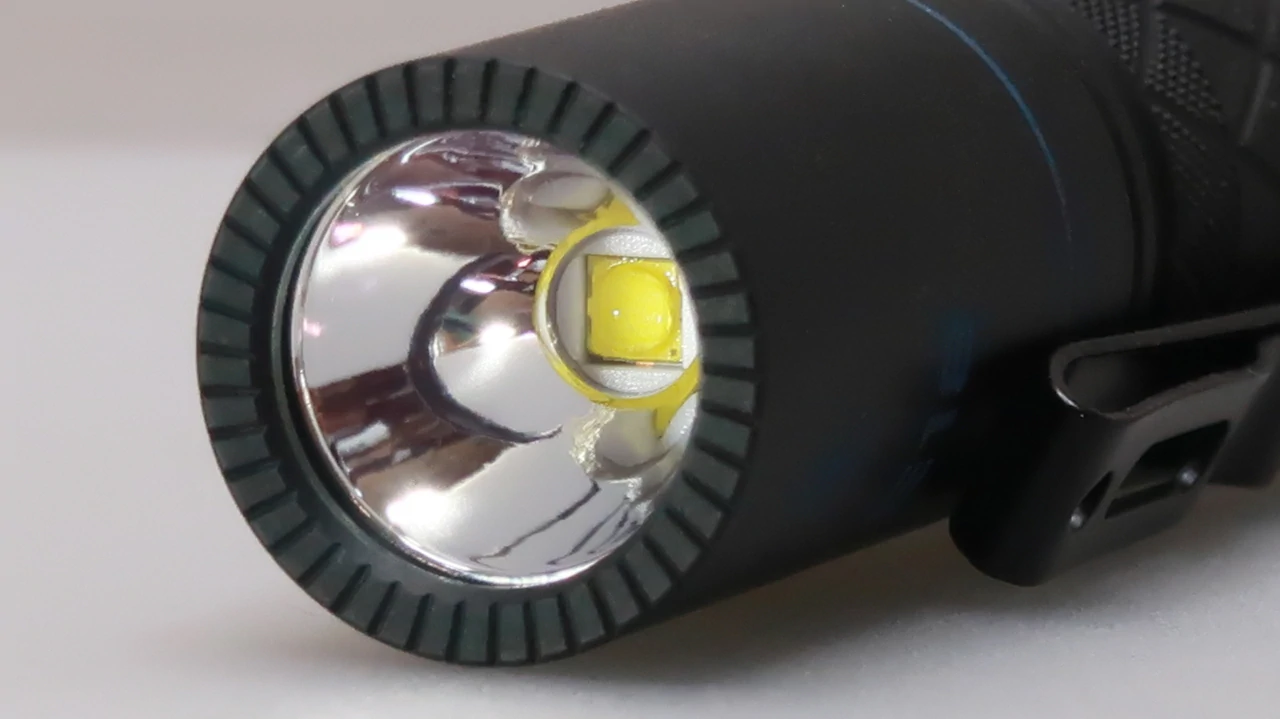

ヘッド

CREE XP-G3 とSMO(ミラー)リフとの組み合わせ。

配光などは後半の照タイム画像をご覧戴きたいのですが、1AAとしてはスポット強めの配光となっています。

ヘッド先端部分は細かなセレーションが施されています。

エッジが鋭利ではないので手で触っても痛くはなく、ポケットキャリーする際にも布地を傷めることはなさそうです。

ヘッド部分にはWUBEN社のロゴとモデル名の『E18』がプリントされています。

E18のヘッドユニットは接着固定されているので、直に基板にアクセスできません。接点クリーニングが簡単にできるような構造だとありがたいのですが、諸事情により難しいのかもしれませんネ…(゚ー゚*)。oO

テール側から覗くと基板が見えますが、この個体のPCBには『E18-B』の刻印があります。これは想像ですが『B』って事は、初期のDCコンから改良、またはリビジョンアップされたモノ…なのかもしれません。(※理由は後述)

スイッチ

E18のスイッチは、メカニカルなリバースクリック式で間欠点灯は不可となっていますが、点灯中に半押しによるモード変更が可能となっています。

スイッチトップがテールエンドから少しだけ突出しているので操作しやすいスイッチです。

ランヤードホールも設けられているのでストラップも装着可能です。

テールキャップにもグリップと同じ意匠のローレットが施され、電池の挿入方向を示すアイコンがプリントされています。

スイッチトップにも『W』の文字が刻まれているスイッチブーツに該当するパーツは硬質プラスチック製で、スイッチ自体の操作感はかなり軽めです。

点灯中の半押しによるモード変更時も軽い操作感は同じで、馴れるまでは全押しによるON/OFF操作よりも、半押し時のチカラ加減が難しい…と、感じると思います。

具体的には、半押ししたつもりなのに全押し…という事が多発して、正直、E18を使い始めの頃には使い辛いスイッチ…と、感じたのですが、スイッチを取り囲むテールエンドの外周部分に親指が触れる感覚を頼りに操作するとスムーズに操作できるようになりました。

この軽い操作感はどこから来るのか…?

スイッチ部分を分解して確認してみましたが、ロックリングに嵌め込まれたスイッチパーツ本体の抵抗感が小さく、それがそのまま軽い操作感につながっているようです。

基板にハンダ付けされた一般的なスイッチであればスイッチの交換…という選択肢もあるのですが、E18に限らず最近はコストカットの関係で solder-less(ハンダ付け無し)のスイッチが増えていて、全く同じサイズで異なる抵抗感のスイッチ部品を調達するのは難しそうです。

機械式スイッチとPCB基板の組み合わせでは、スイッチ部品を手作業でハンダ付けする必要があるので必然的にコストアップ…となるのですが、スイッチの solder-less化で少しでも製造コストを削減しようとしている事が伝わって来ます。

あ、solder-less化が製品クオリティの低下や劣化に直結するワケではないですし、E18のスイッチは丁寧に造られている部類なので、ソコんとこは誤解しないでくださいネ。(^^;

ちなみに操作感は軽いのですが、リバースクリック式なのでポケットキャリーする場合でも誤点灯はしづらいと思いますし、リアを緩めて物理的にロックアウトすることも可能となっています。

ジョイントのネジ部は一般的な山ネジとなっています。

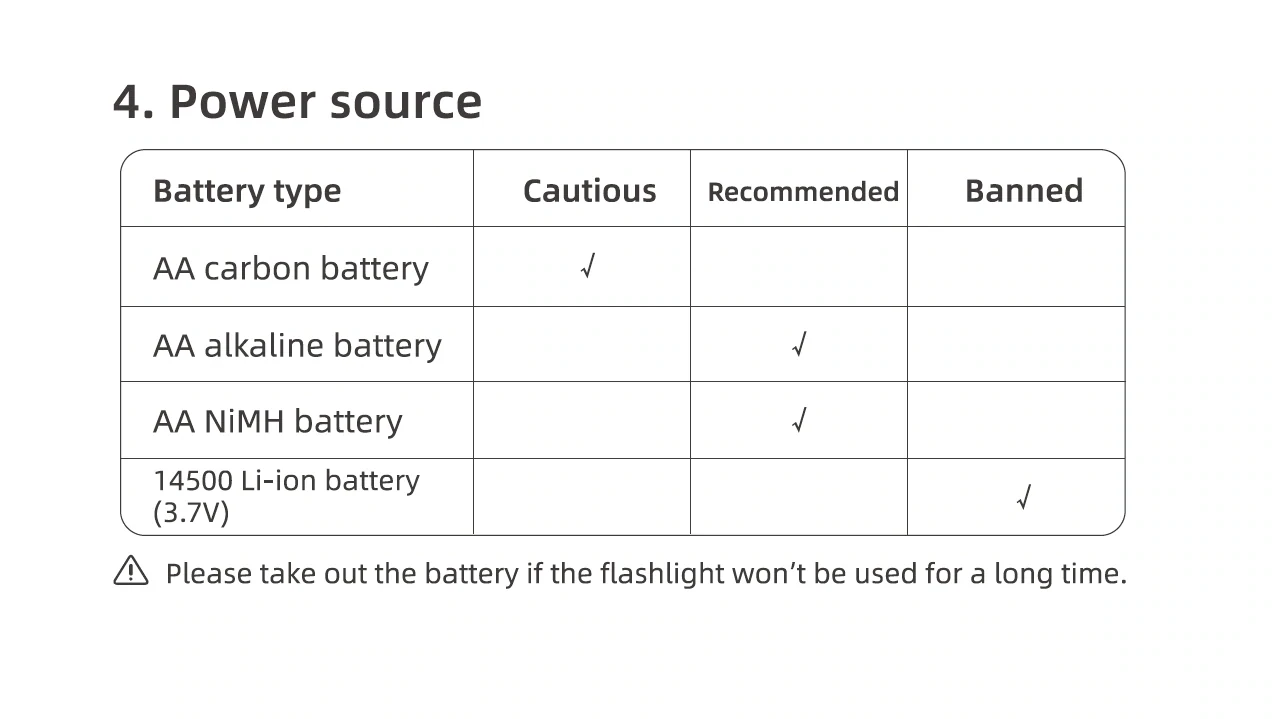

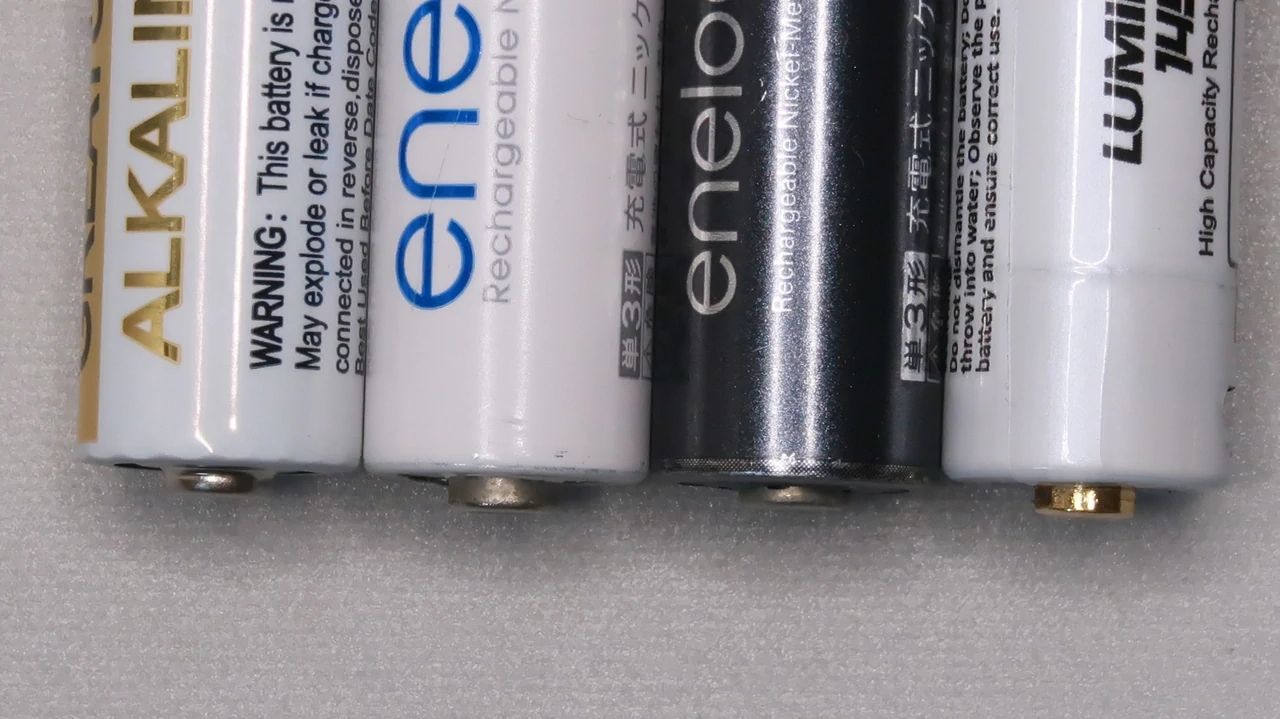

電池

電池をセットする際には【+】方向から装填します。

使用可能な電池は対応表にある通りで 1.5Vの単三乾電池と 1.2VのNi-MH充電池が使用可能です。

3.7Vの14500は使用不可となっていますが、試しに自己責任で14500をセットして点灯させてみたところ、短時間の点灯でしたが特に不安定な挙動を示すことなく普通に点灯できました。

これが先述したDCコンの『B』バージョンによるモノなのか、それともただ単に運が良かっただけ…なのかは不明ですが、14500の誤使用で即故障とはならない可能性がある事だけをお伝えしておきます。

※14500Li-ion充電池の使用&試用については、メーカーがNGとしているので、もし壊れたとしても『知らんがな…(´・ω・`)』モードを貫かせていただきます。

Ni-MH充電池については、先にレビューした WUBEN T2 と同様に【+】極の高さが低いエネループ・プロ(黒エネ)は使用不可でした。普通のエネループ(白エネ)は問題無く使用可能でしたが、電池の個体差(電極の高さ)によっては使用できない可能性もあります。

DCコンの+接点部分が電池の逆挿入による故障を防ぐ形状となっているのが黒エネ使用不可の原因ですが、LED自体の逆耐圧が5VだとしてもDCコン上の回路が逆電流に耐えられないので接点形状で逆挿入防止としているのでしょうか…?(ゴメンナサイ、理由はよく判らないです…)

電池残量の確認は、電池残量が少なくなると(=電池電圧が低下すると)【Hi】モードでの点灯が出来なくなるので残量の目安になるかと思います。さらに電池残量がギリギリとなると【Med】での点灯も難しくなるので、その時点で電池を交換するのが良さそうです。

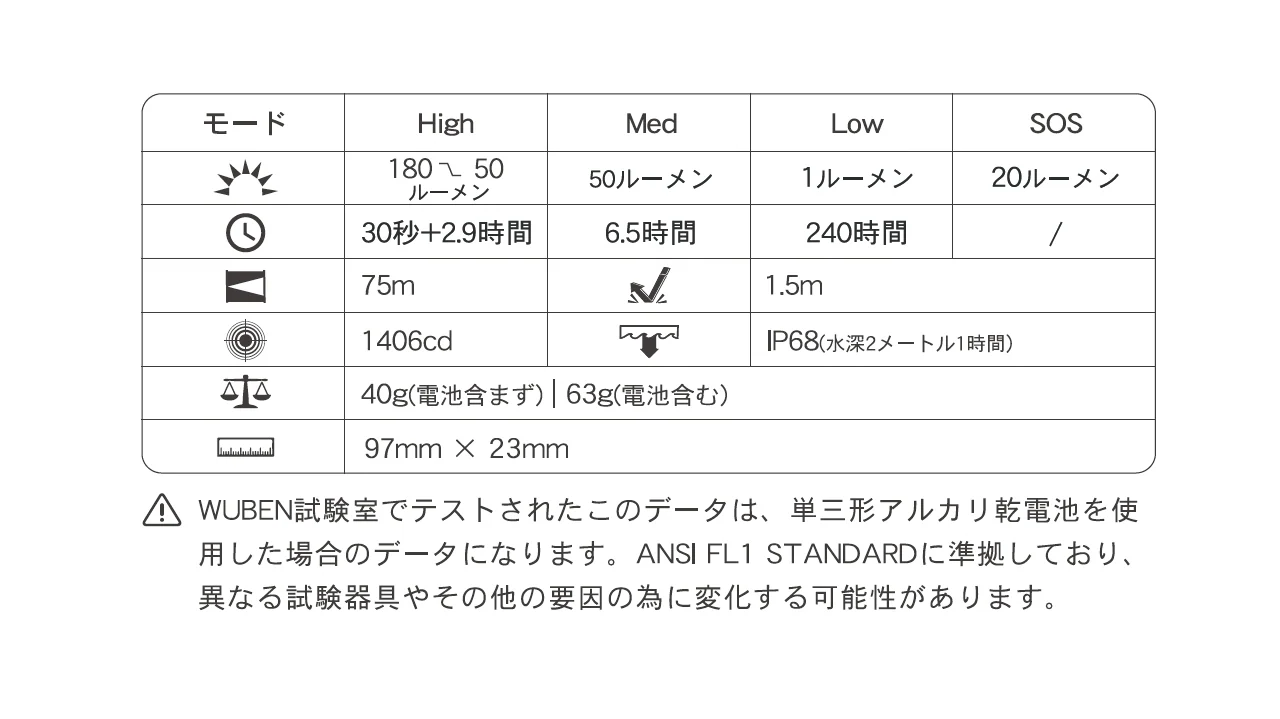

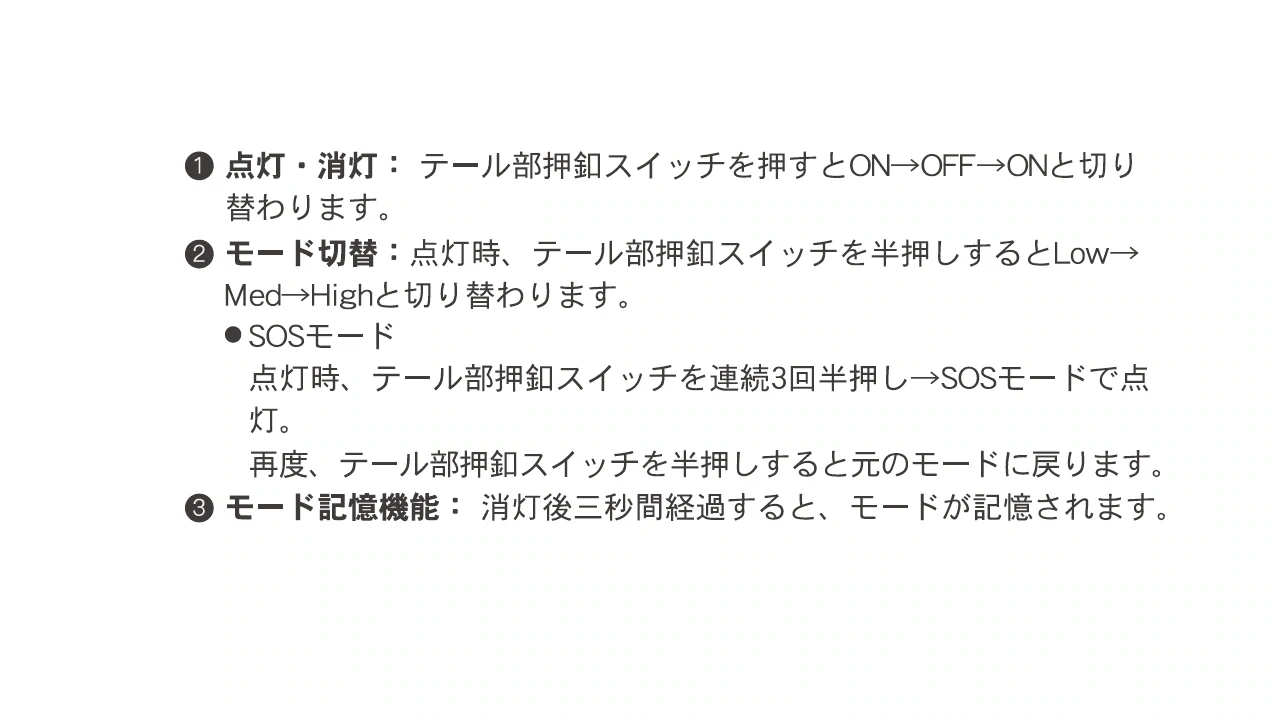

モード

E18の搭載モードは通常モードが【Hi】・【Med】・【Low】の3モードで、特殊モードとして【SOS】を備えています。※【Strobe】は搭載されていません。

スイッチの全押しでON/OFF(点灯・消灯)、点灯中にスイッチを半押しすると【Low】⇒【Med】⇒【Hi】⇒【Low】…のサイクルでモードが移行します。

【SOS】モードは、点灯中に素早くスイッチを3回半押しすることで発動し【SOS】で1回半押しすると直前に使用していたモードに復帰します。

モードメモリを備えているので最後に使用したモードで再点灯できます。(※SOSは除く)

マニュアルには『消灯後、3秒経過後…』の記述がありますが、実際には消灯後、1秒程度でモードが記憶されるので、モードメモリを備えていても非常に使いやすく感じます。

照射

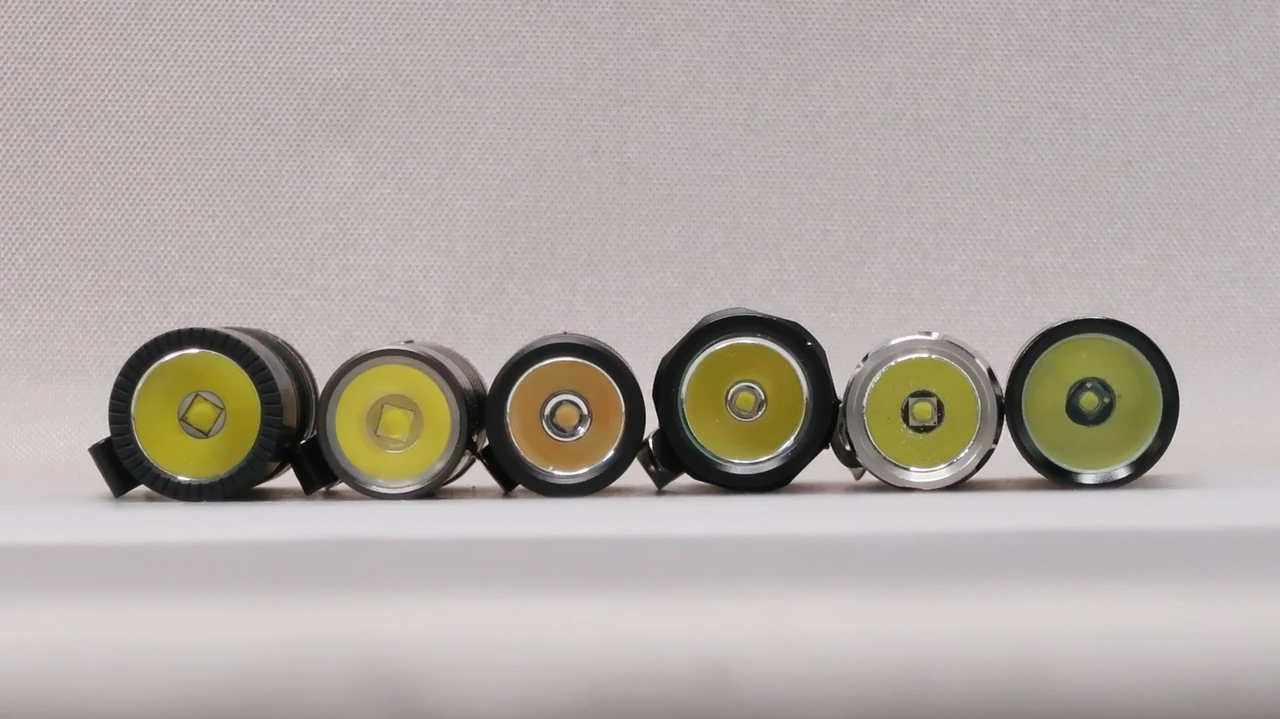

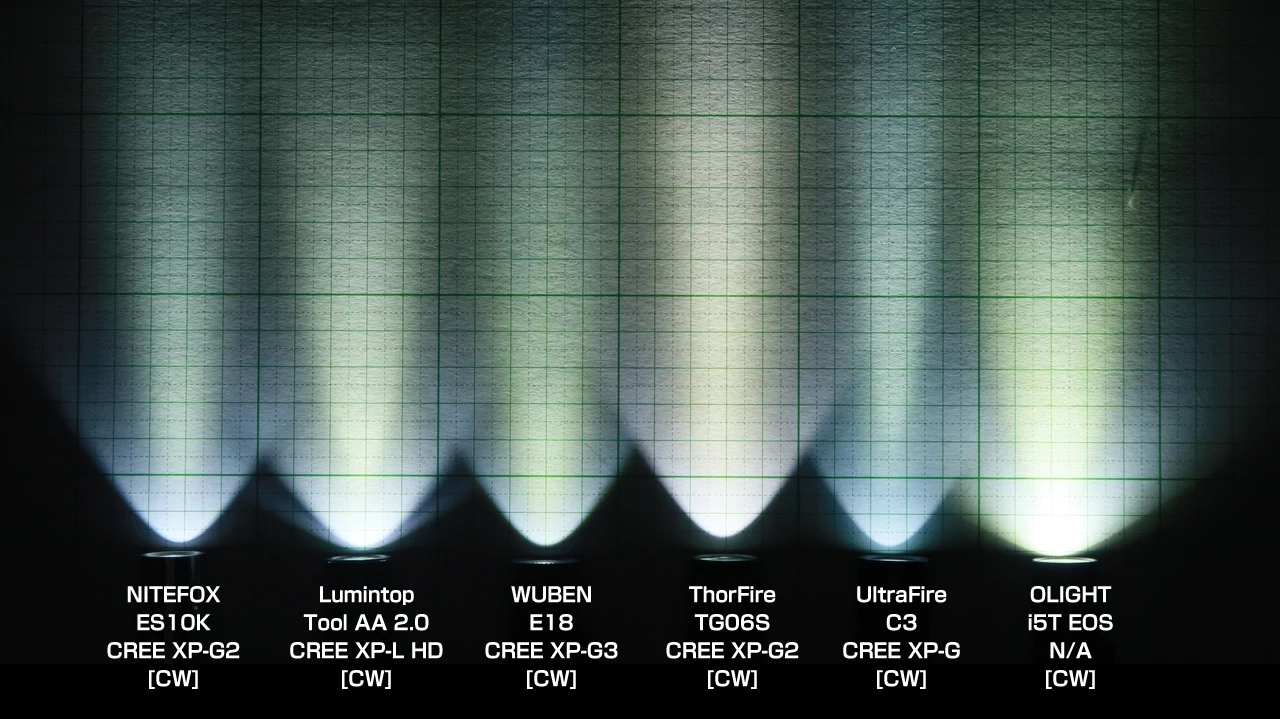

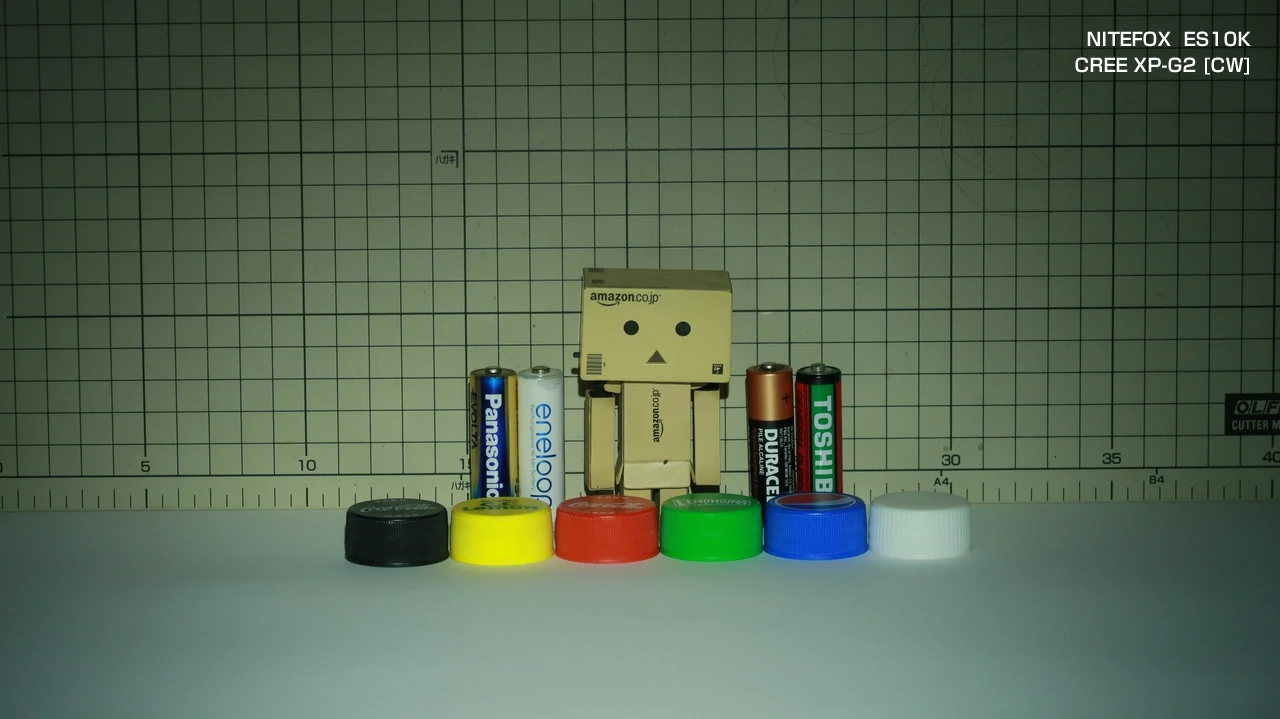

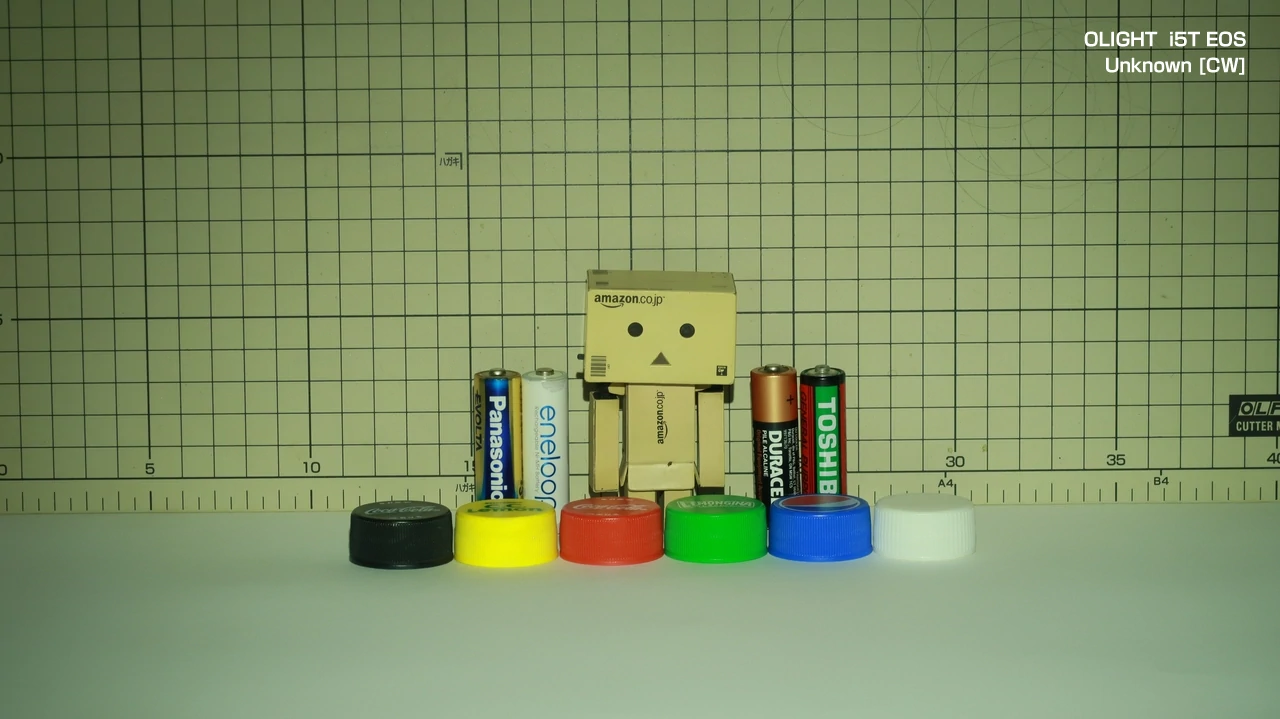

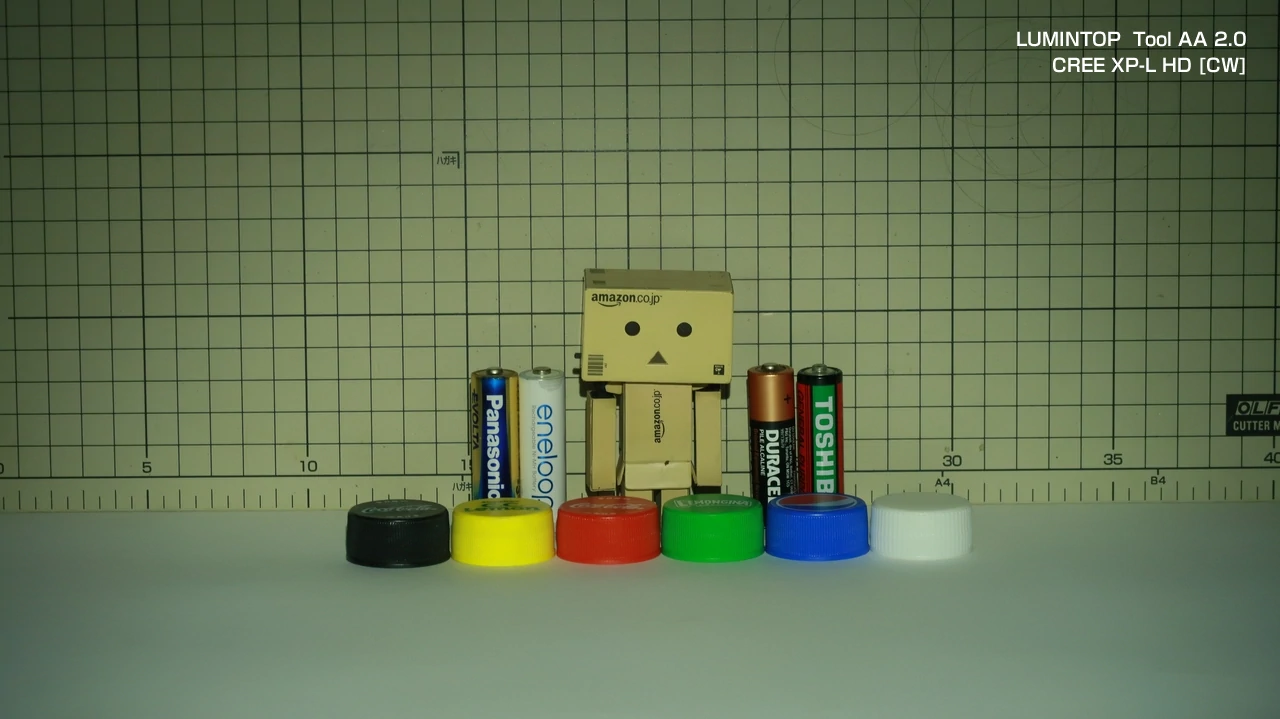

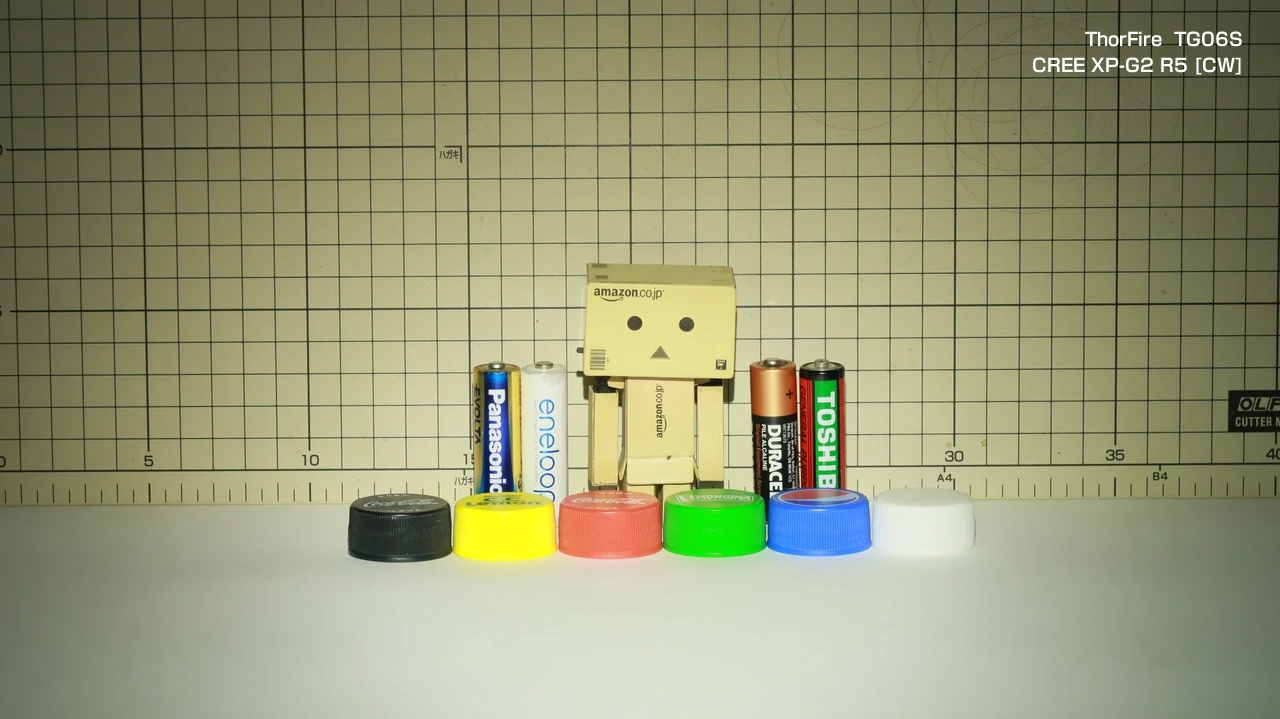

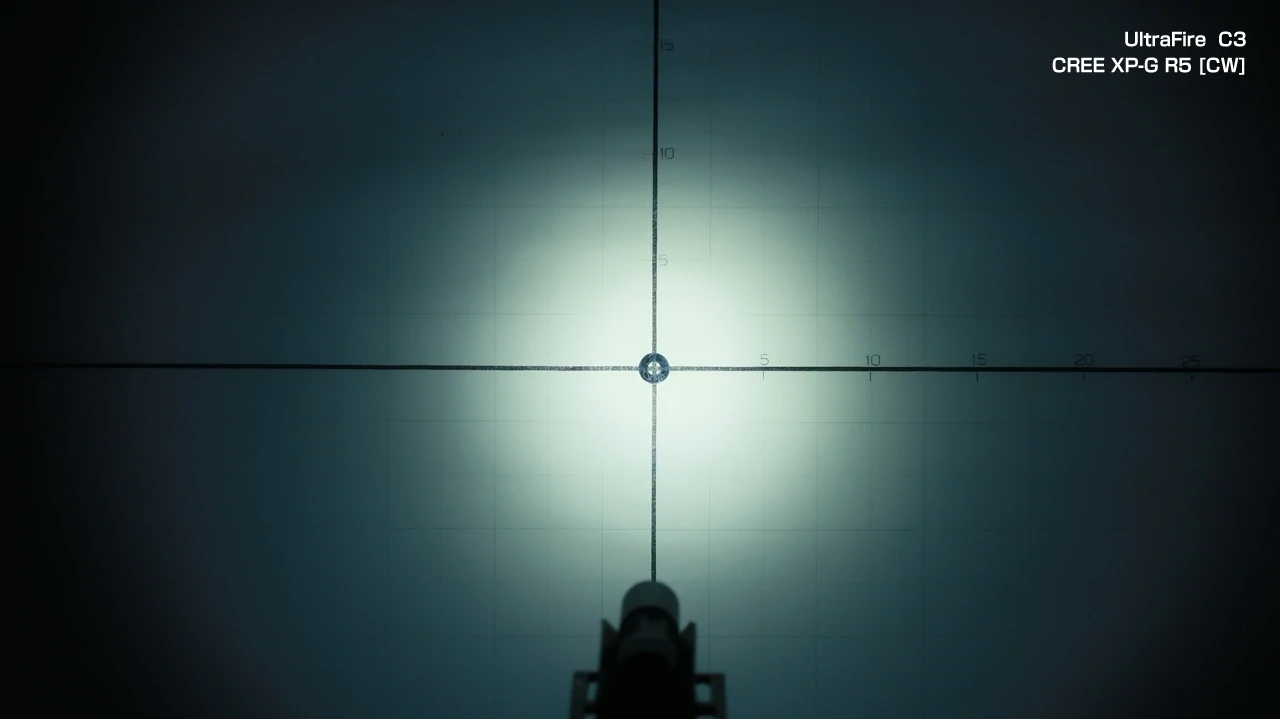

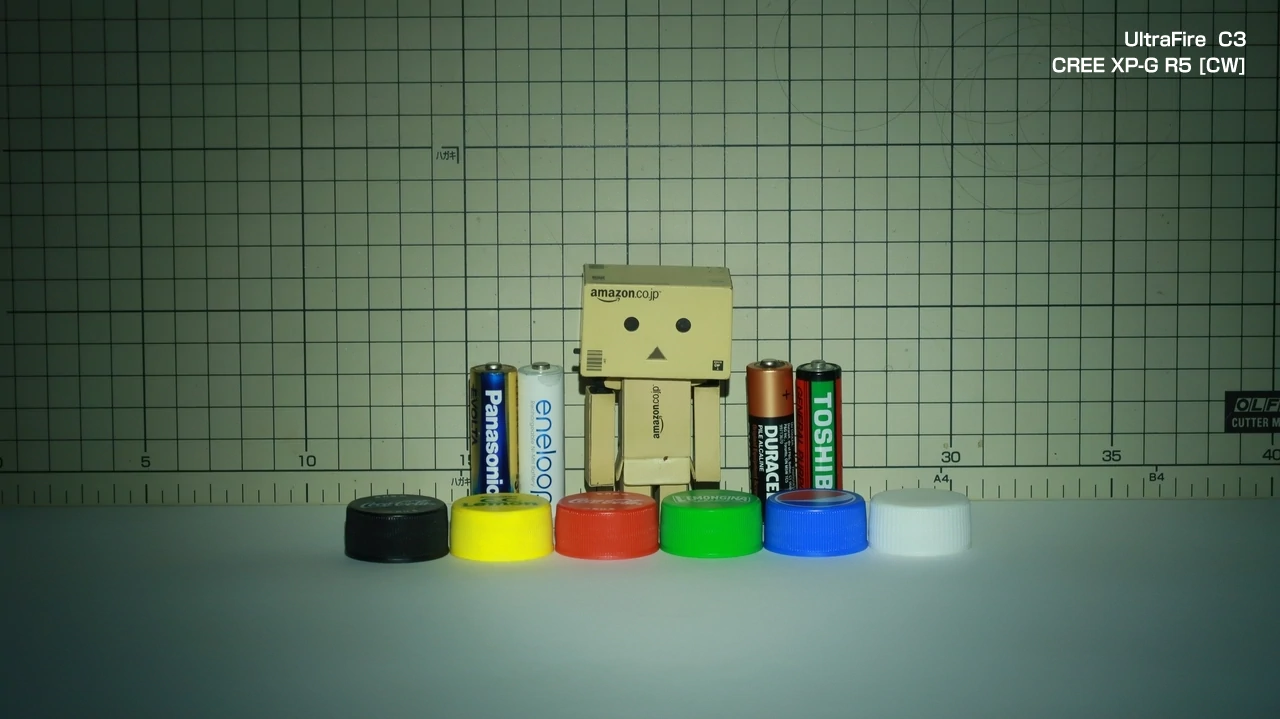

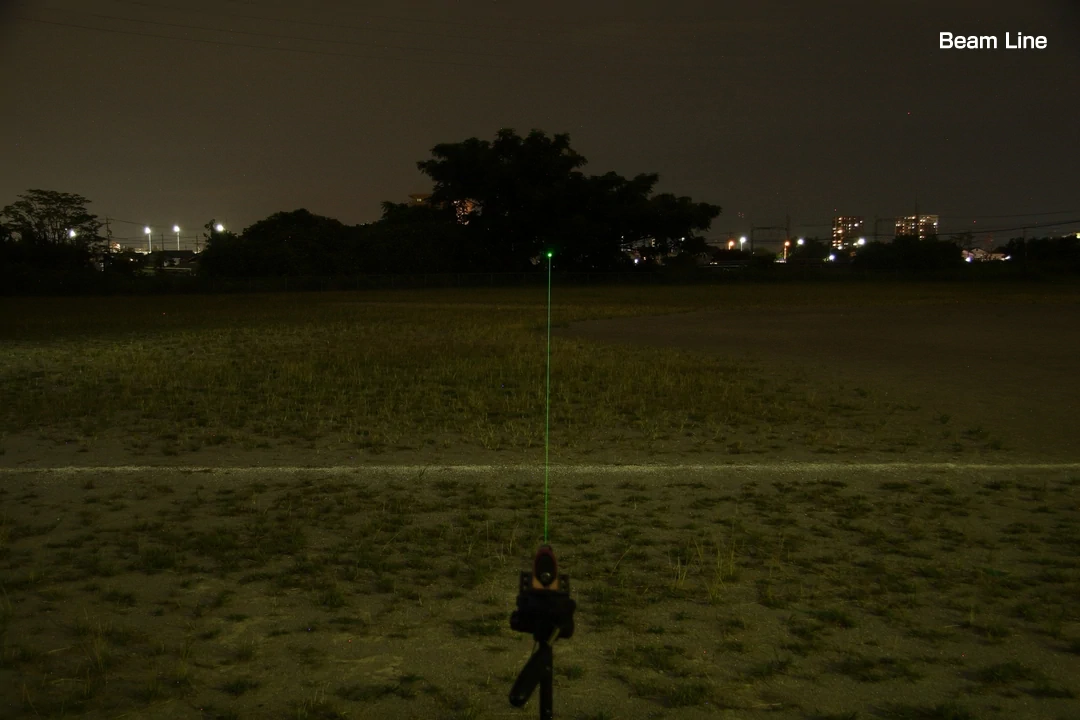

今回はこの6機種で照射比較を行ってみました。

各々の製品サイズ(ヘッド径)は微妙に異なりますが、直径:20mm前後の口径で Cree XP-G シリーズを搭載した製品をメインに集めてみました。

14500に対応した機種も混在していますが、照タイム撮影時の使用電池はNi-MH充電池のエネループで統一しています。

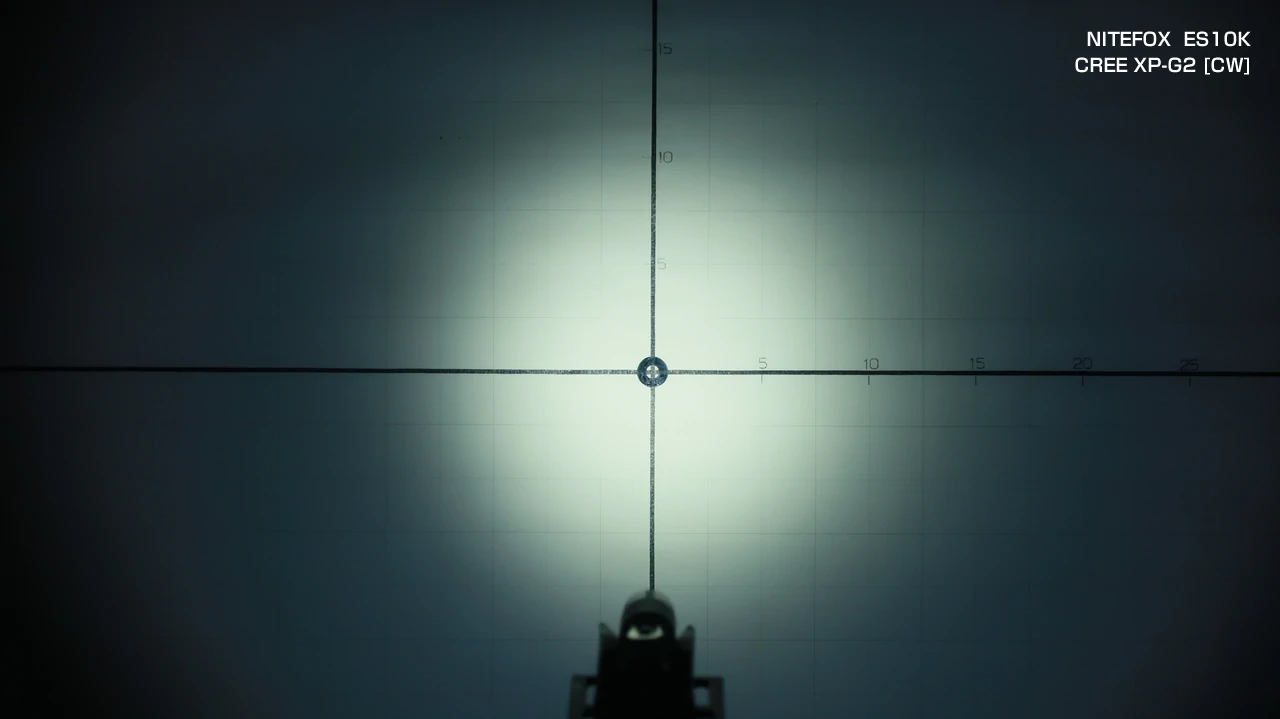

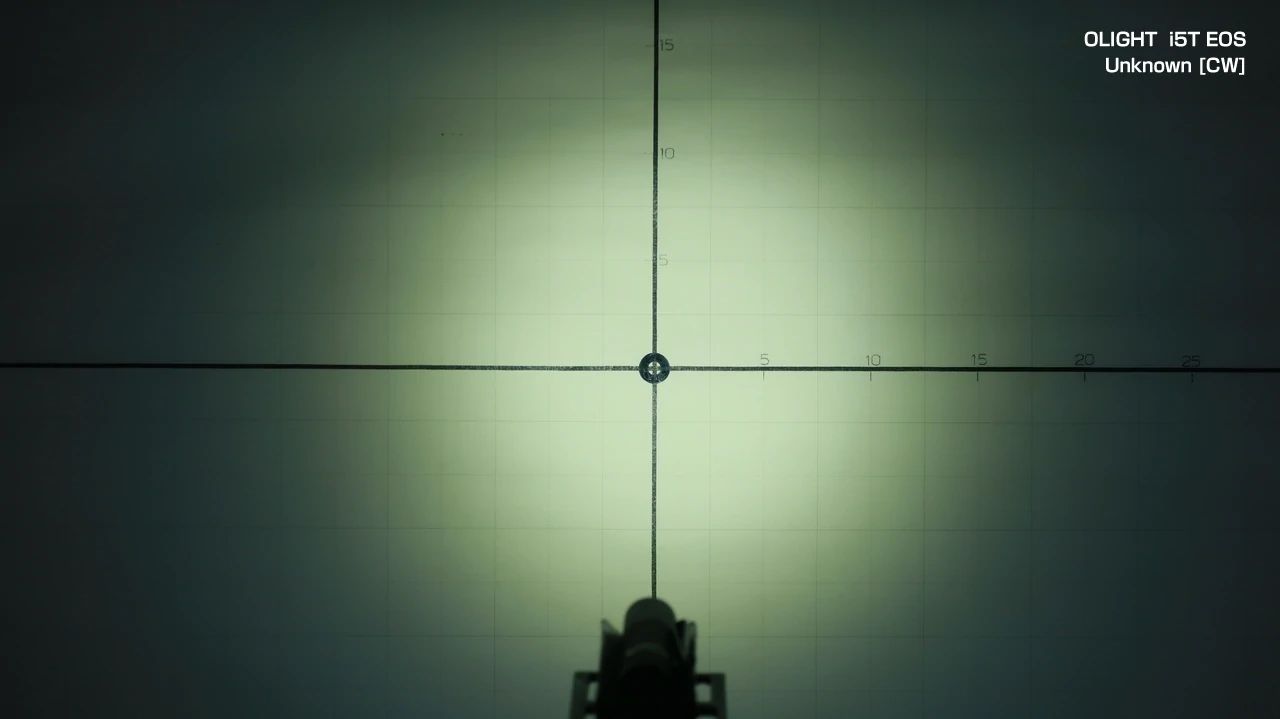

水平照射

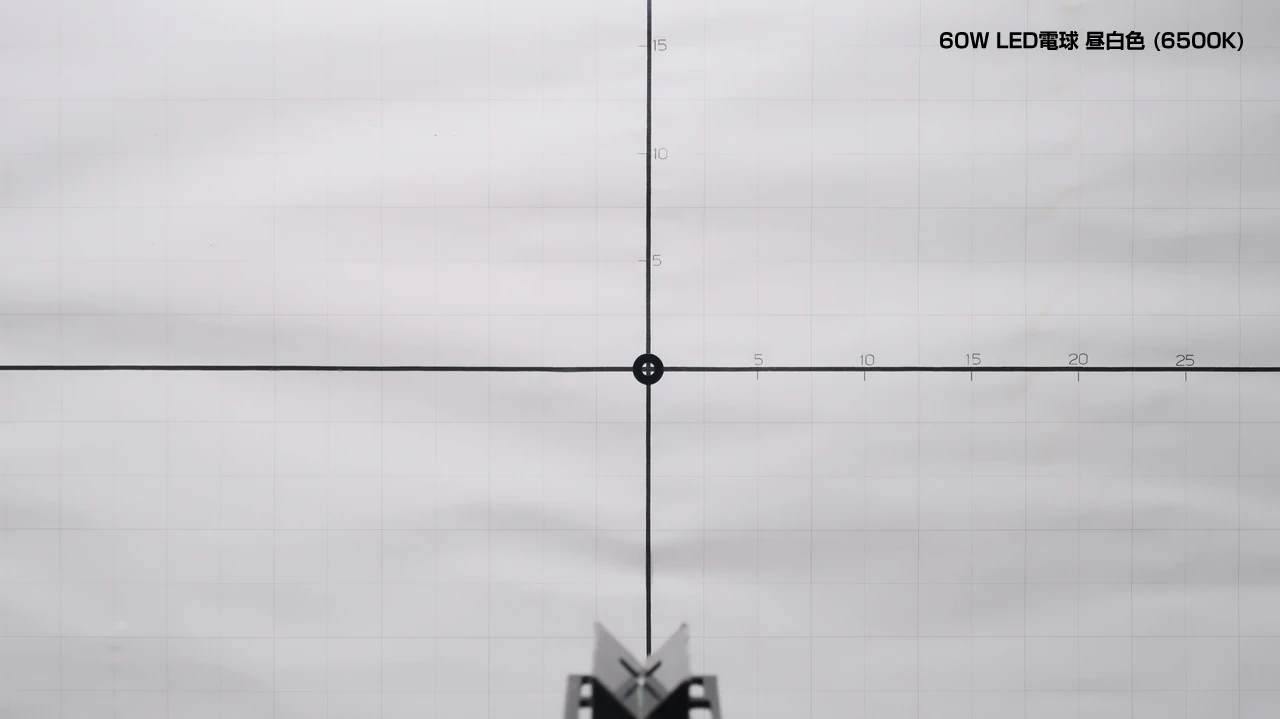

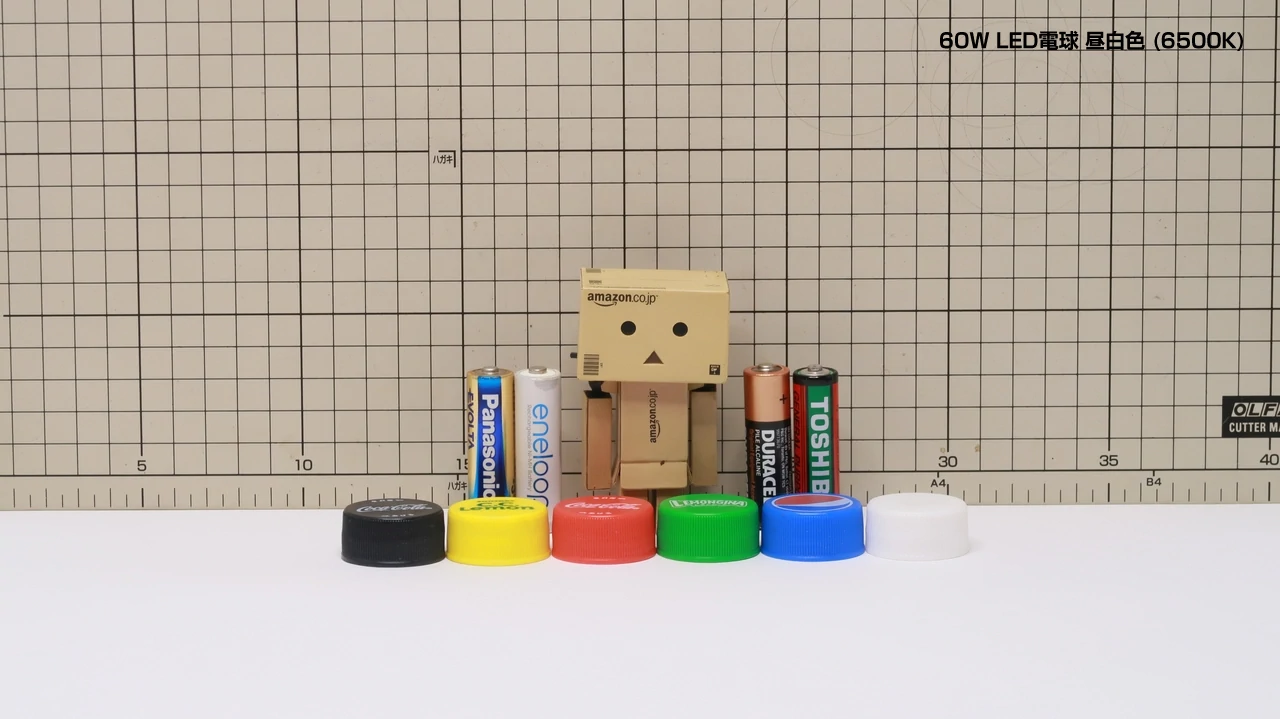

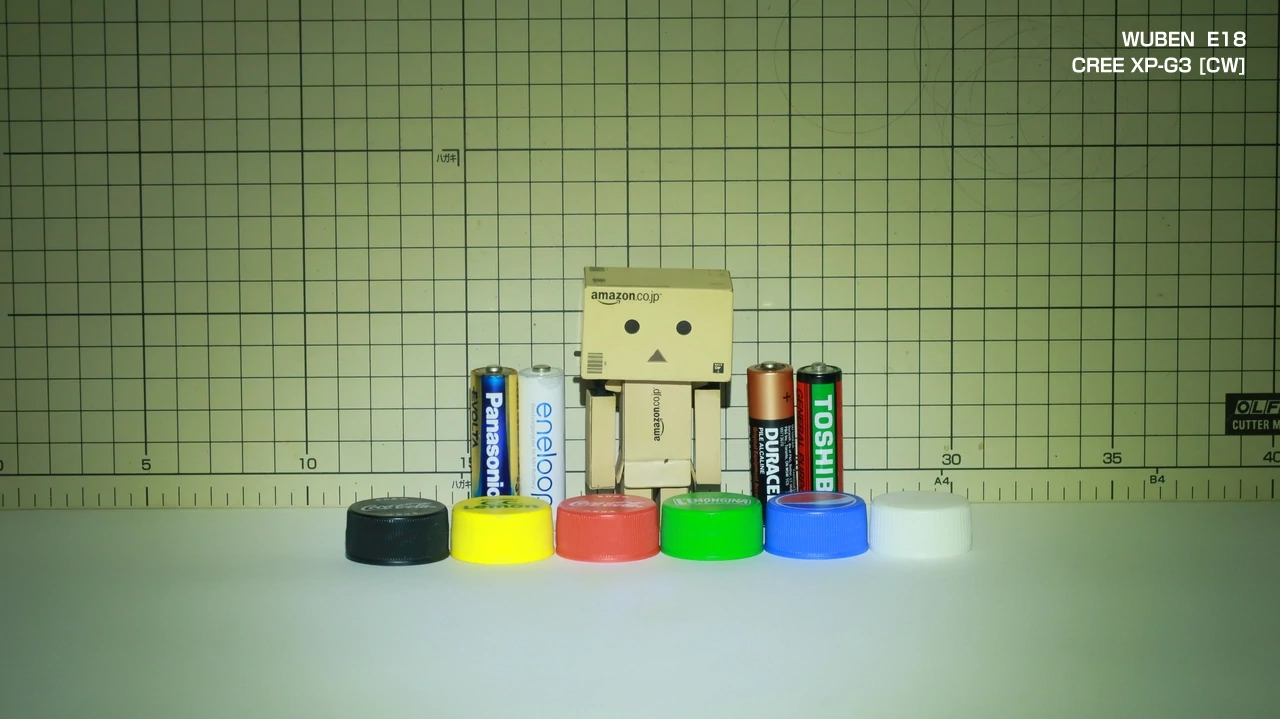

配光/光色

LED電球

WUBEN E18

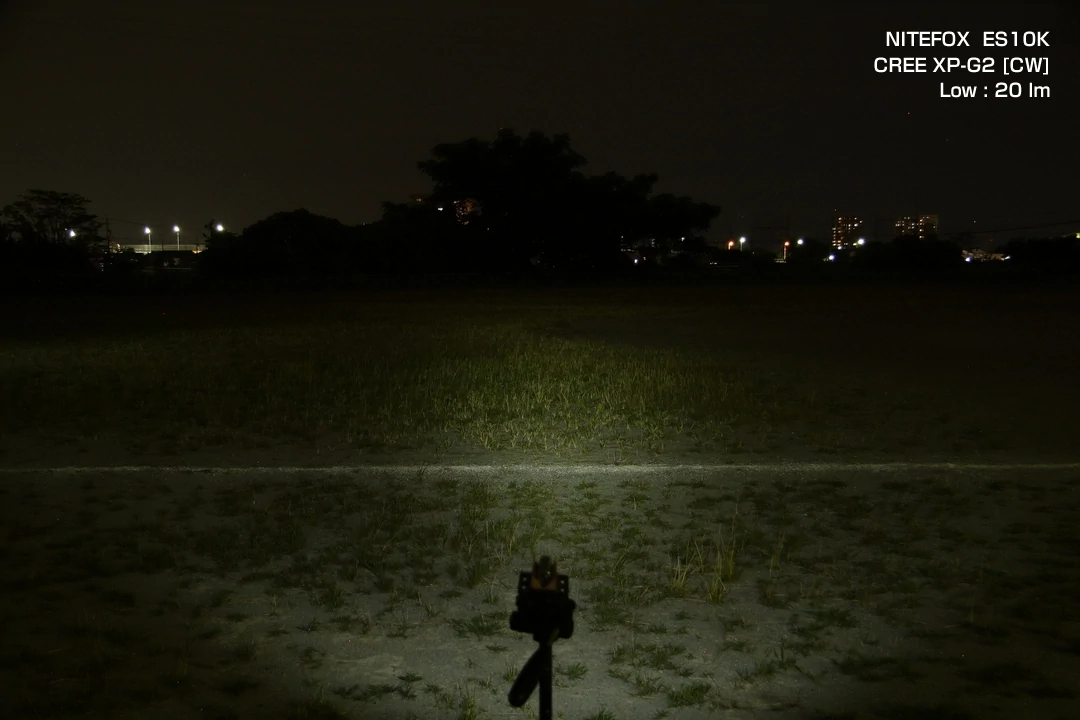

NITEFOX ES10K

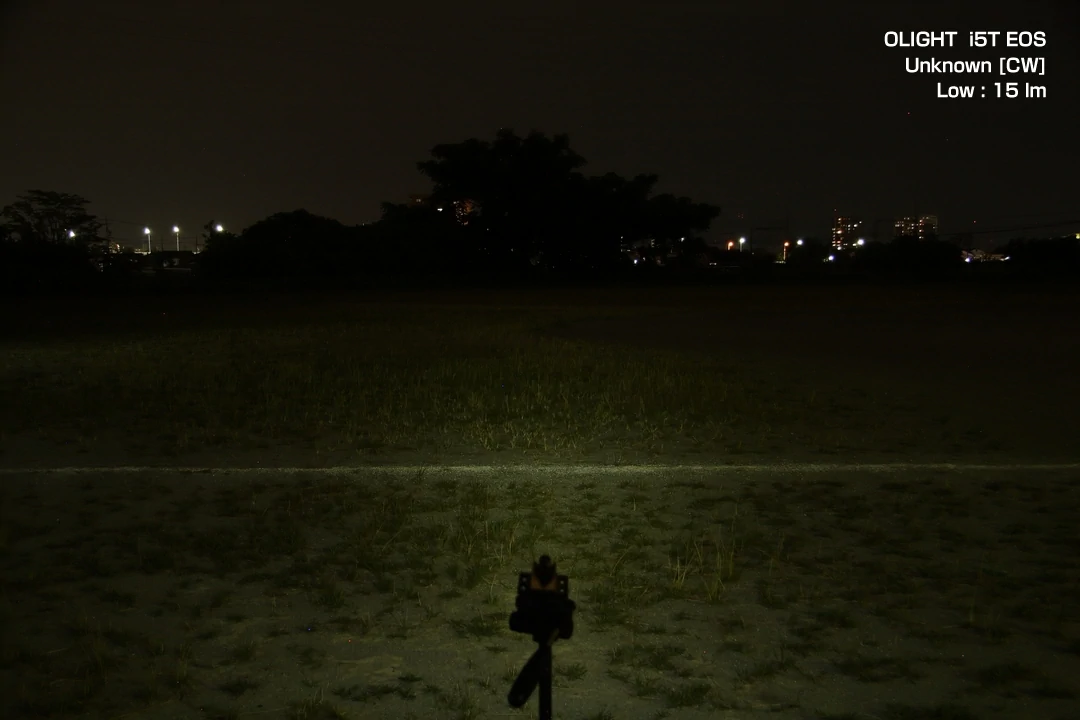

OLIGHT i5T EOS

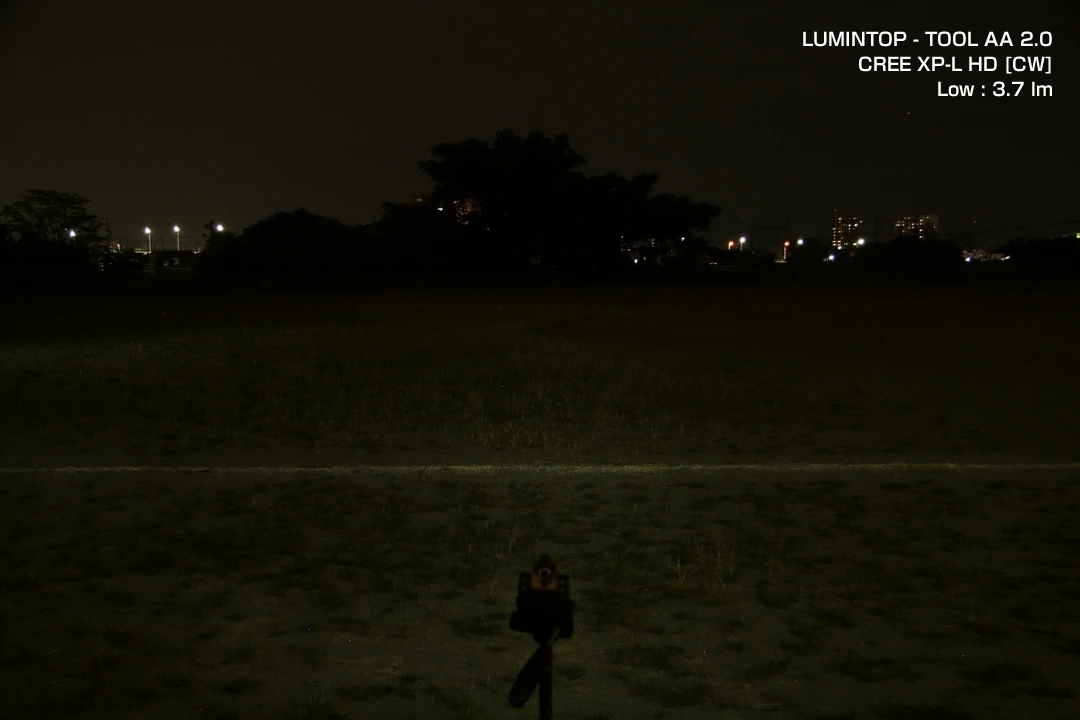

LUMINTOP TOOL AA 2.0

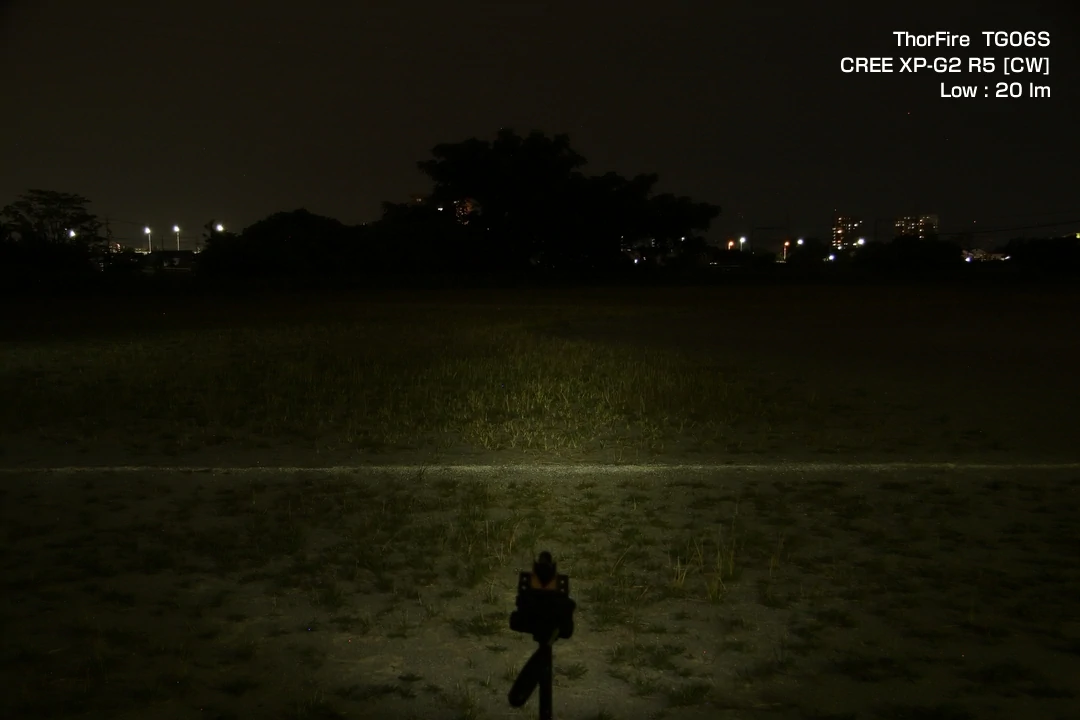

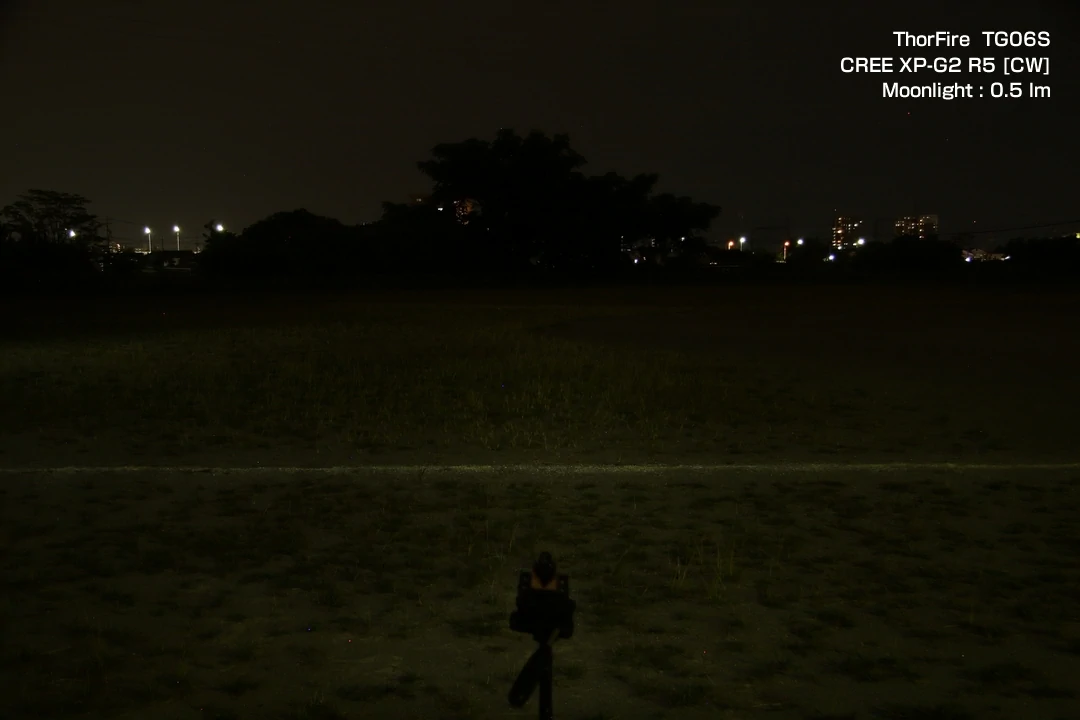

ThorFire TG06S

UltraFire C3

屋外照射

白昼(立木まで67m)

WUBEN E18

NITEFOX ES10K

OLIGHT i5T EOS

LUMINTOP TOOL AA 2.0

ThorFire TG06S

UltraFire C3

E18の光色は Cool-white(CW)でも色温度がやや低く、5700K~6000Kぐらいに感じます。

演色性については、高演色LEDではないのですが色の発色は悪くないと思います。

目視できる範囲では、今回のE18が最も有効口径が大きくリフレクターが深いので、飛び系寄りの配光になるだろうと予想はしていましたが、E18はスポット光が強調された配光で、タクティカル風味の強い ThorFire TG06S と良く似た配光になっています。

壁面照射画像では、E18の周辺光が少なめに見えるかもしれませんが実際には周辺光も充分に存在します。

近距離では、中心光のセンター付近と、中心光と周辺光の境界に XP-G3 特有の色分離が見られますが、屋外照射ではそれほど気にならないと思います。

ちなみに、すべてのモードでフリッカーの発生もありません。

まとめ

WUBEN E18 のローレットは一般的な菱目ローレットではなく、どちらかと言えば個性的なローレットなので、人によって好き・嫌いがハッキリと別れるかもしれません。(※doormanは大好きです♪)

ポピュラーな単三形乾電池が使えるフラッシュライトは何本あっても邪魔にならず使用機会も多くなるのですが、WUBEN E18 も雑味のない使いやすい1AAだと思います。

通常モードのモードが3段階で、特殊モード(SOS)が通常モードのサイクルに組み込まれていないので多モード式のライトに慣れていない人にも使いこなせて、気軽に貸せるかと思います。

モードメモリは無くても良かった…というか、モードメモリ機能無しで常に【Low】スタートとしたほうが、更に迷わずに使えるかと思うのですが、マーケティング的にゴニョゴニョ…(^^;

ただ、モードの記憶が1秒程度で実行されるので、短時間で点灯・消灯を繰り返す場合でもストレスは少ないと思います。

気になった点…というほどのモノではないのですが、ロゴやラインに使われている紫色が少し主張し過ぎているかな…と感じました。あとは、スイッチトップが樹脂製なので、使用している間にスイッチキャップと擦れ、細かなキズによりスイッチの側面が白化したように見えてくると思います。

14500が【使用不可】となっている点については評価が別れそうですが、14500 Li-ion充電池にも対応して、使用電池の選択はユーザーに委ねるのもアリだと思います。

他の1AAと比べて少しだけ高価なのも、工数が必要となるローレットの造作を見れば納得ですし、この意匠のまま銅・真鍮モデルやチタンバージョンが出ないかなぁ…と妄想する今日この頃であります。

WUBEN E18 は、EDCライトでありながらラフに携行すると折角のツヤ消し塗装や綺麗なローレットがダメージを受けてしまいそうでEDCするのが躊躇われるのが悩ましいのですが、デザインが気に入ったならばオススメの1本です。