前回、防災とライトの記事の中でヘッドランプを取り上げ、その流れで・・・と、いうワケではありません。

今回ご紹介する OLIGHT H16 WAVE について前回触れなかったのは、H16 が LiPO充電池仕様であり、モーションセンサーを搭載した製品だからで、【シンプルな乾電池仕様のヘッドランプを…】という記事の主旨から外れている仕様だったからです。ソレ以前に記事の公開が間に合わなかった…とか、そういう理由でもありません…(えぇ、決して…)

ただ、H16 を暫く使っているウチに、前回の記事の方針が決まったのは事実で、防災用途に於けるヘッドランプの利便性や機動性の高さが少しでも伝わればなと・・・。

個人的に普段愛用している H05S ACTIVE と同じモーションセンサーを搭載、2灯のXP-G3、LiPO充電池により出力がアップしたH16ですが、果たしてその使い勝手は如何に・・・って事で、今回もレビューしたいと思います。

製品HP

・OLIGHT Official WEB site – olightworld.com

・OLIGHT H16 WAVE – olightworld.com

・OLIGHT H16 WAVE – amazon.co.jp

・Olight® Direct JP – amazon.co.jp

関連記事

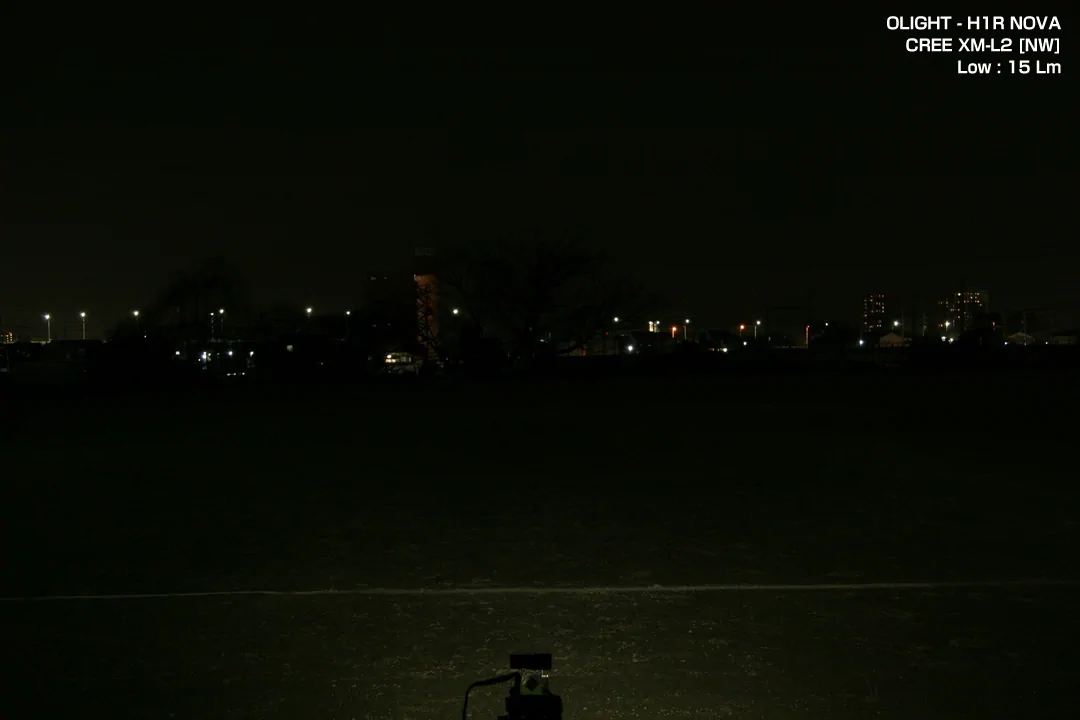

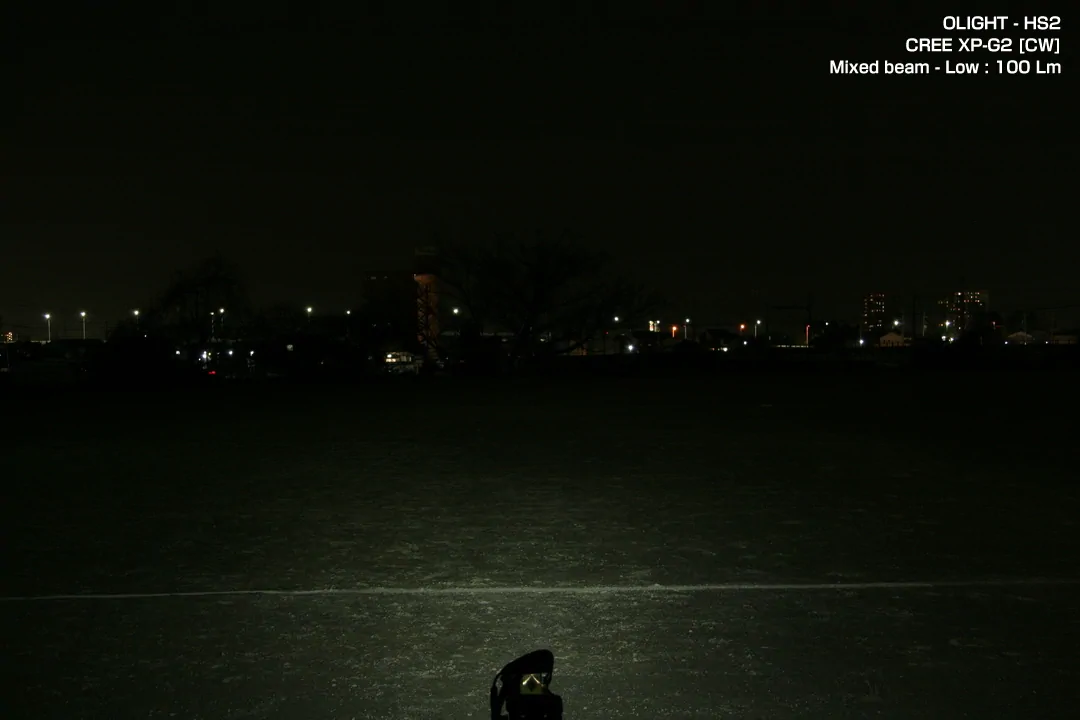

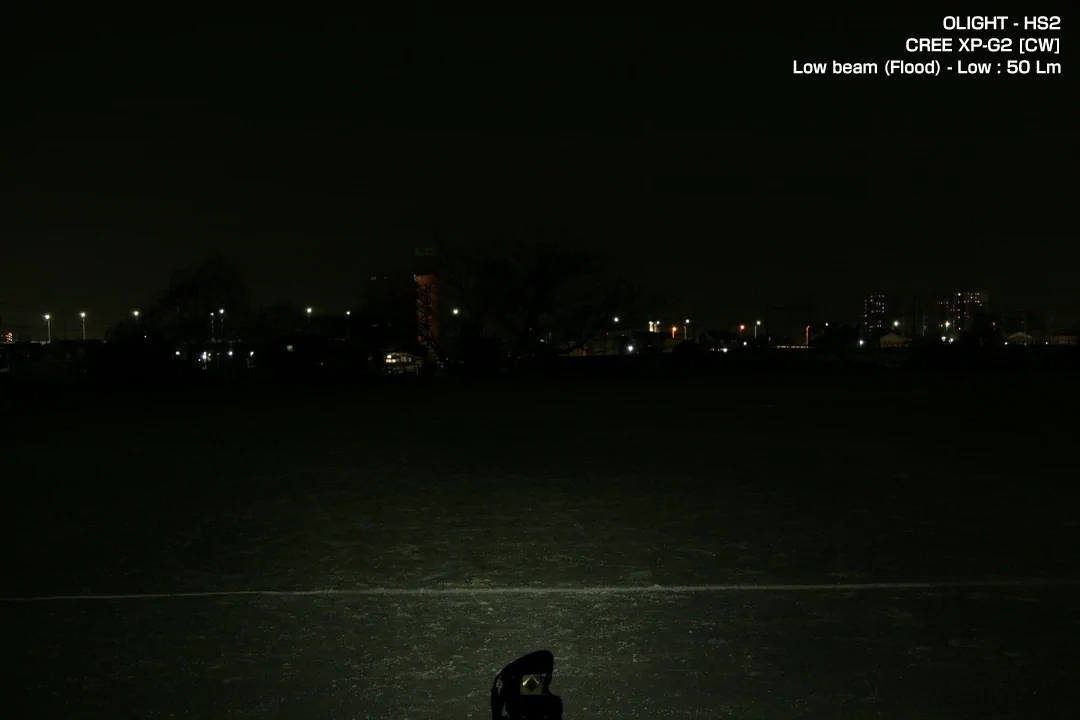

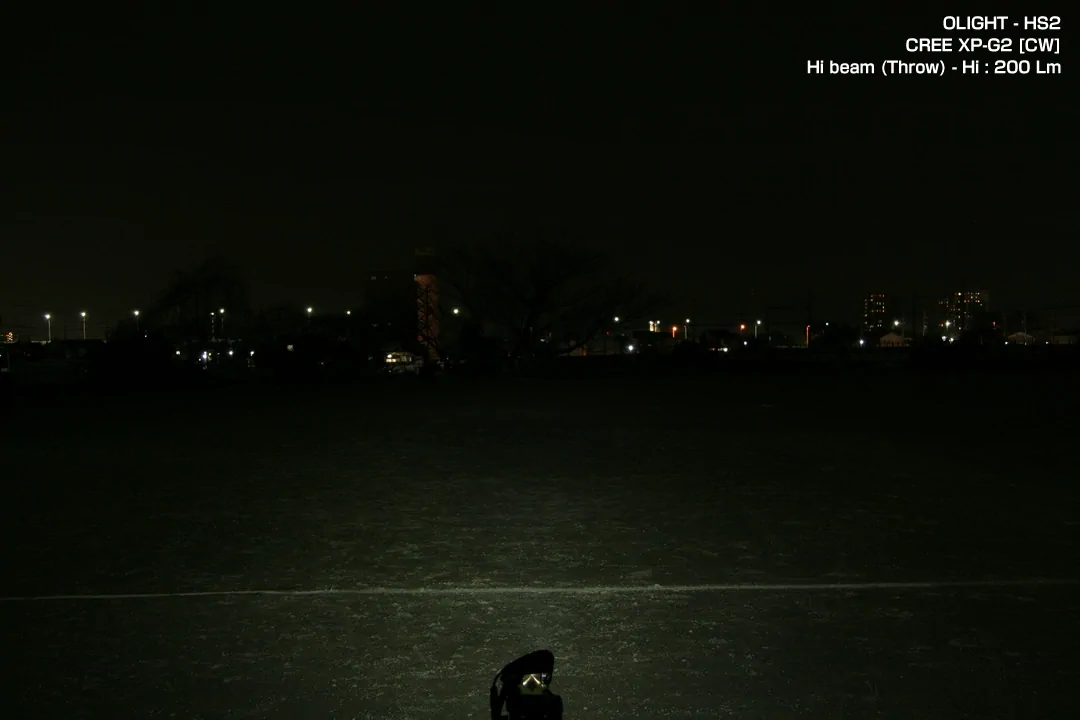

・OLIGHT HS2 / CREE XP-G2 x2 (CW) – roomX.jp

・OLIGHT H1R NOVA / CREE XM-L2 (NW) – roomX.jp

・OLIGHT H1 NOVA / CREE XM-L2 (CW) – roomX.jp

・OLIGHT H05S ACTIVE / Hands-free Headlight – roomX.jp

・防災とライト – roomx.jp

パッケージ

先の Olight M2T と同様に H16 もホワイトカラーの化粧箱にパッキングされ、開封はPull-OPEN式になっています。

今後、Olight製品のパッケージデザインはこれで統一されるものと思われます。

内箱はPET素材、H16本体、充電用USBケーブル、多言語対応マニュアルが同梱されています。

ヘッドバンドは透明の簡易クリップでまとめられているので使用時に取り外してください。

仕様

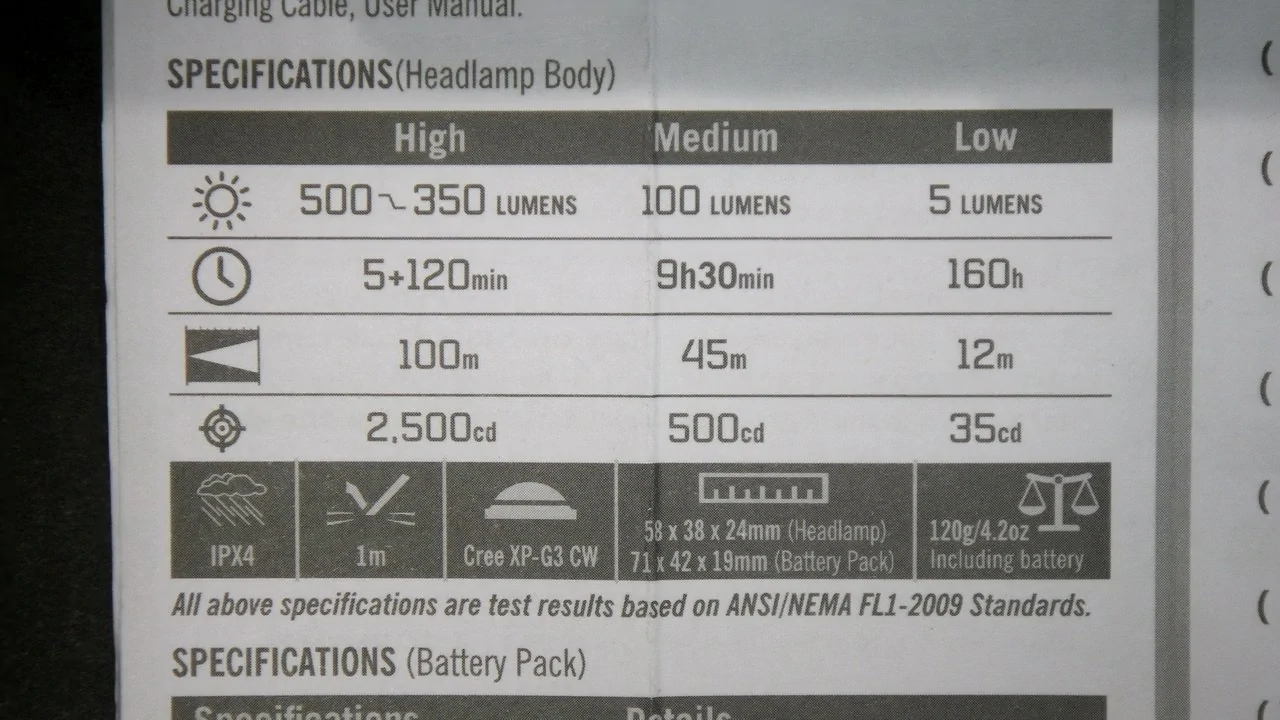

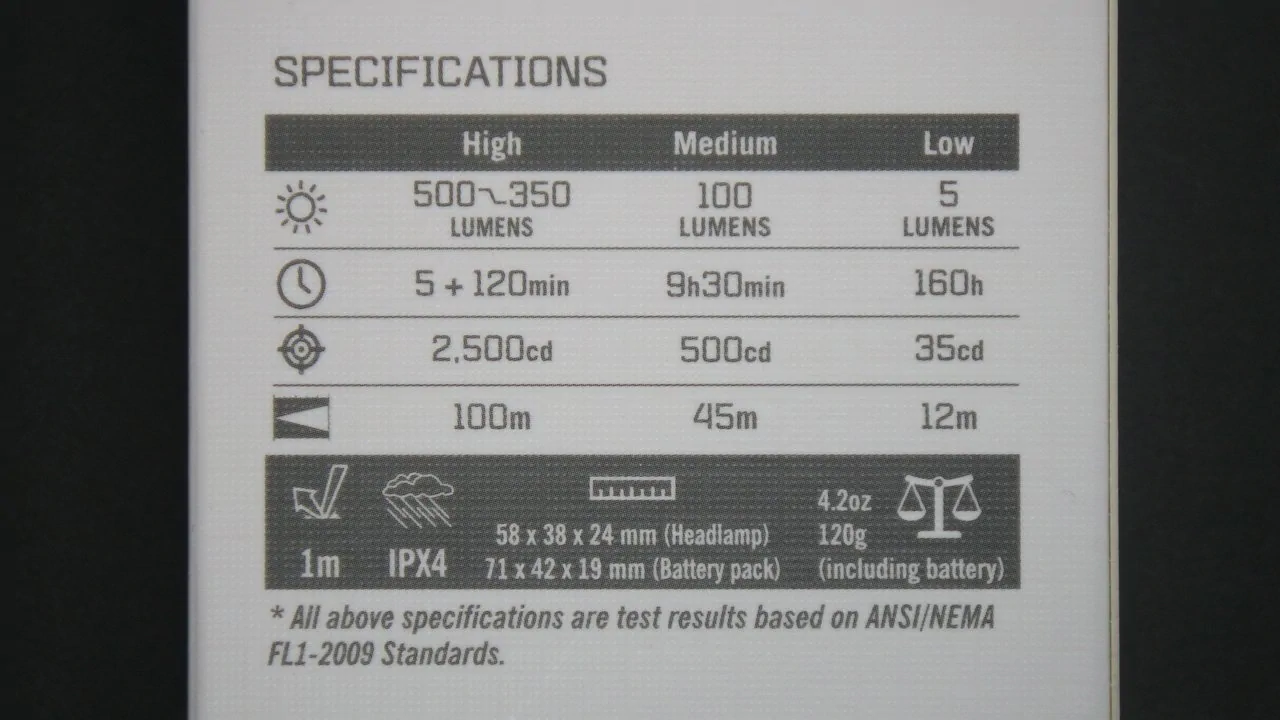

LEDは5Wから7Wにパワーアップした XP-G3 LEDを2灯搭載。

この仕様を見ただけでは3モードのシンプルなヘッドランプと思われるかもしれませんが、H16 WAVE の名の示すとおり、モーションセンサーを内蔵し、ハンズフリーでON/OFF(点灯/消灯)操作が可能となっています。(※詳細後述)

モーションセンサーを内蔵したヘッドランプは H05S ACTIVE に続き2製品目ですが、LiPO充電池を電源として最大:500ルーメンでの駆動を可能としています。

サイズ

左から H05S、H16、HS2 との比較です。

製品単体では大きく感じるかもしれませんが、ランプユニットは Dual-LED でありながら非常にコンパクトで軽量です。

LiPO充電池を電源としているのでそれなりに重量がありますが、実際の装備重量は3AAなどの乾電池を電源とする製品よりも少し軽いぐらです。

単三エネループを使った場合の電池重量を計算すると、電池1本あたりの重量が約25~30g、これを3本一組で使うと電池重量だけで約75~90gの重さになります。単三アルカリ乾電池でも1本約25gの重量なので、明るさやランタイム、ランニングコストなど、てトータルで考えるとメリットの方が大きいと言えます。

ヘッドランプの場合、製品重量の増加は、そのまま装着時の負担増になるのですが、LiPO充電池が重量面で不利ではないことがお分かり頂けると思います。

ボディ

ヘッドランプの場合、何処から何処までを“ボディ”と呼んで良いのか・・・?(笑)

ライトユニットと電池パックは電源ケーブルで繋がれています。

太くて頑丈なケーブルですが、低温下でも柔軟性が損なわれず、部分的にカールコードになっているのでサイズ調整しても追従性が良く、装着感に悪影響を及ぼす事はありません。

ヘッドバンド幅は約25mm、バンド単体で分離できるので汚れたら洗う事も可能です。

ゴム製バンドなので水濡れすると伸びやすいかと思いますが、ヘッドバンドは消耗品なので、伸びたら市販されている汎用品と付け替えれば良いかと思います。

ライトユニット

ライトユニットの筐体は樹脂製です。

樹脂製ゆえに放熱面では不利となりますが、最大点灯時にはリミッター(約5分)で自動減光されるので安心です。

外気温によってユニット全体の温度上昇度合いは左右されるかと思いますが、危険を感じる程の温度上昇は感じませんでした。

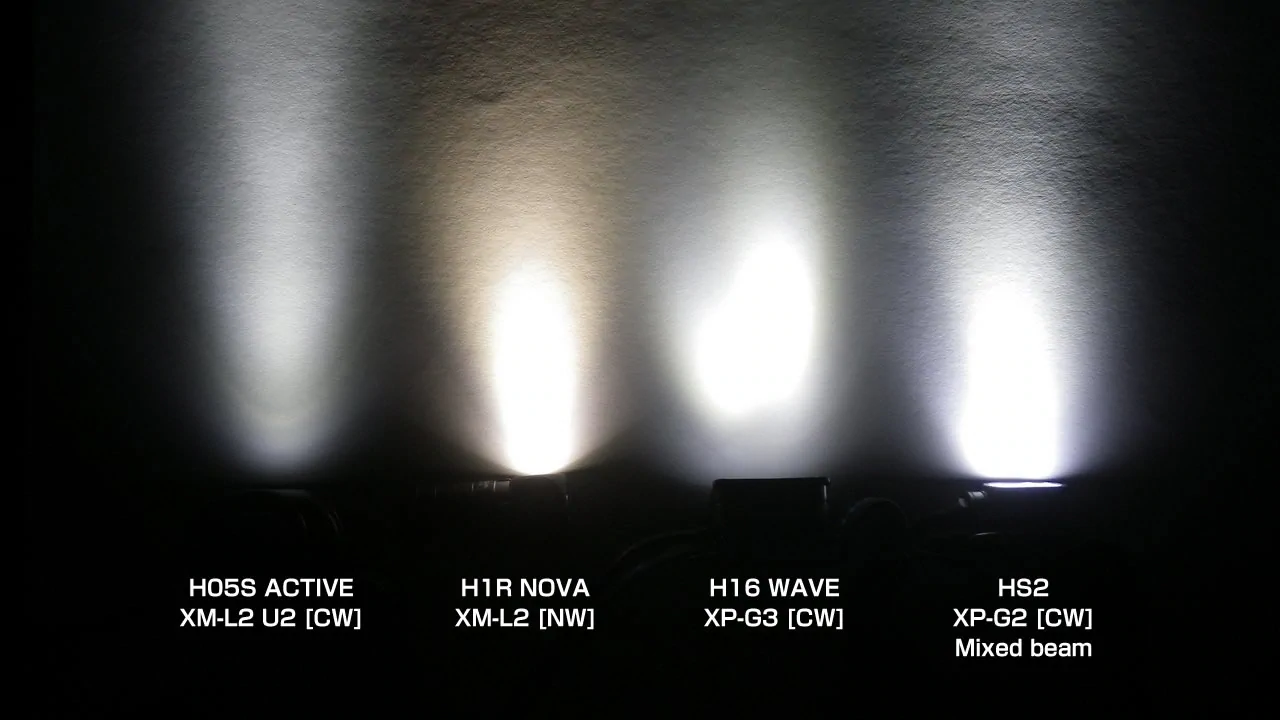

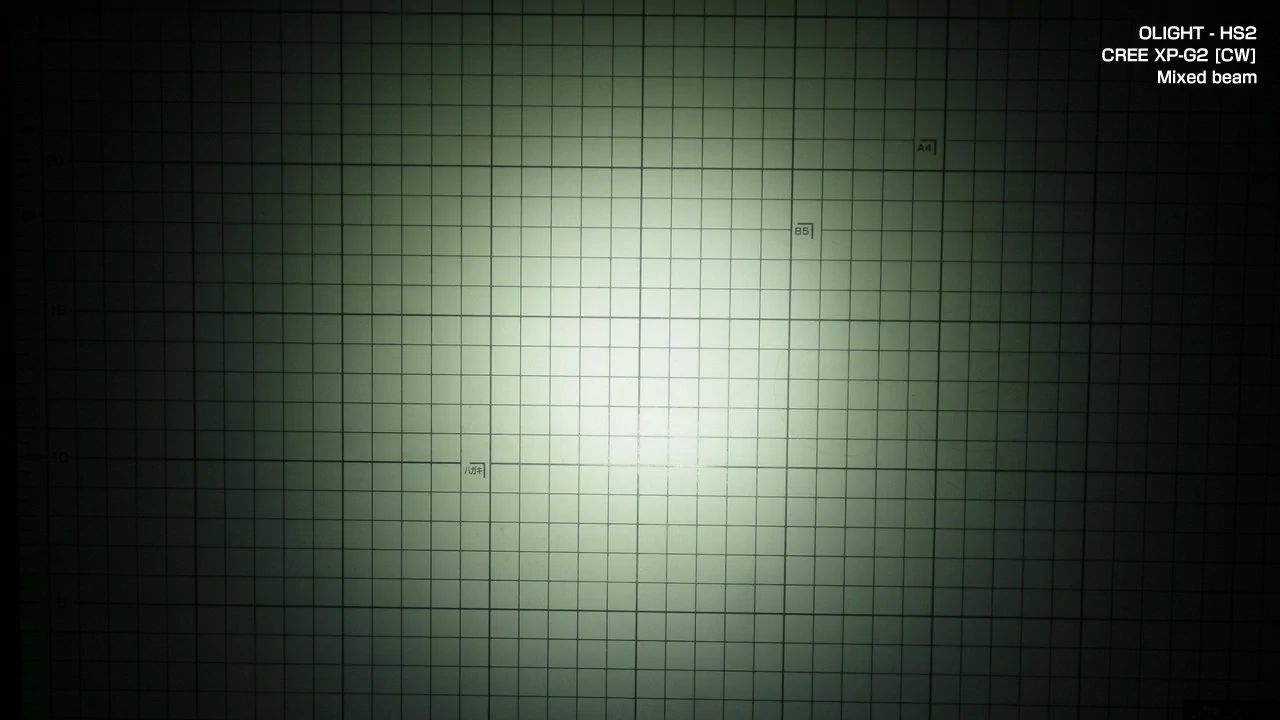

2灯の XP-G3 LEDの光はTIRレンズでコントロールされていますが、集光・拡散の2種類のレンズを搭載する事で集光・拡散を実現。手前から少し遠い場所まで万遍なく照らすように設計されています。

※H16 は HS2 のように、どちらか片側だけ独立して点灯させることはできません。

異なる光学特性のレンズを組み合わせているので、照射するとイビツな配光になるのでは?・・・と、つい考えてしまいますが、同じく2灯のHS2もそうでしたが、両レンズの照射方向が上手く調整されているので照射画像だけでは2灯の製品とは判らないぐらい自然な配光になります。

ランプユニットは、0~約45度の範囲で仰角が調整可能です。(15度刻み、3段階)

スイッチ

スイッチ横の矢印部分に不可視光の赤外線LEDが組み込まれており、センサーモード時にデジカメを通してみると赤外線LEDが発光しているのが確認出来ます。

スイッチ面積が大きく採られているのでグローブをしたままでも楽に操作できます。また、出っ張り部分が極力抑えられていて不用意に操作する事がないようになっています。

プッシュ式のスイッチですが、タクト式のスイッチなので機械式のようなクリック感はありません。ライトユニットを額に押しつけるような感じの操作になりますが、操作感は同社のS-BATONシリーズなどに搭載されているサイドスイッチのような操作感です。

センサーモード時にはスイッチ部分全体が発光し、現在センサーモードで動作中であることを通知してくれます。装着時には直接自分で目視できませんが、手をかざして上目遣いで見ると青く発光しているのが分かります。

センサー機能で【一時的に消灯】した場合にはスイッチインジケーターが点灯したままになります。メインスイッチで【OFF】にした場合はインジケーターは発光しません。(※詳細後述)

電池/充電

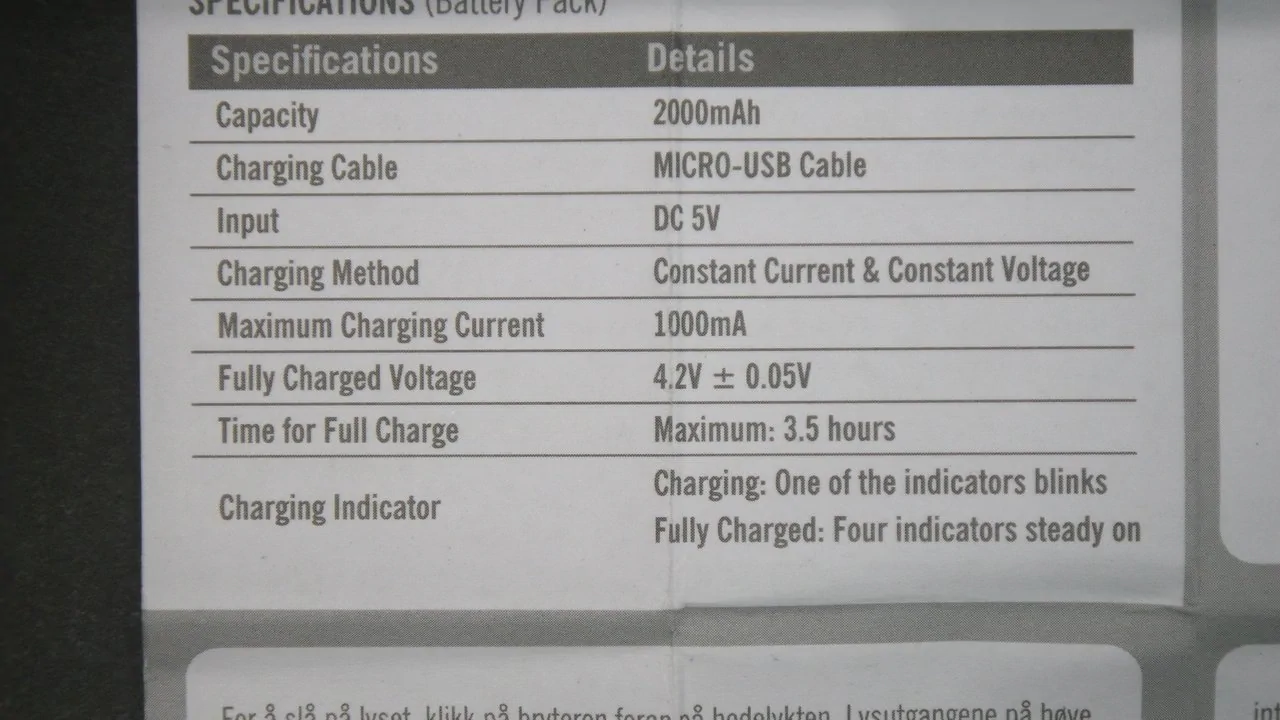

LiPO充電池パックのサイズは 71 x 42 x 19mm(※カタログ値)で容量は2000mAh。

電池パックの形状は HS2 とよく似ていますが、HS2 のようにライトユニットと電池ユニットは安全上、分離できない仕様になっています。

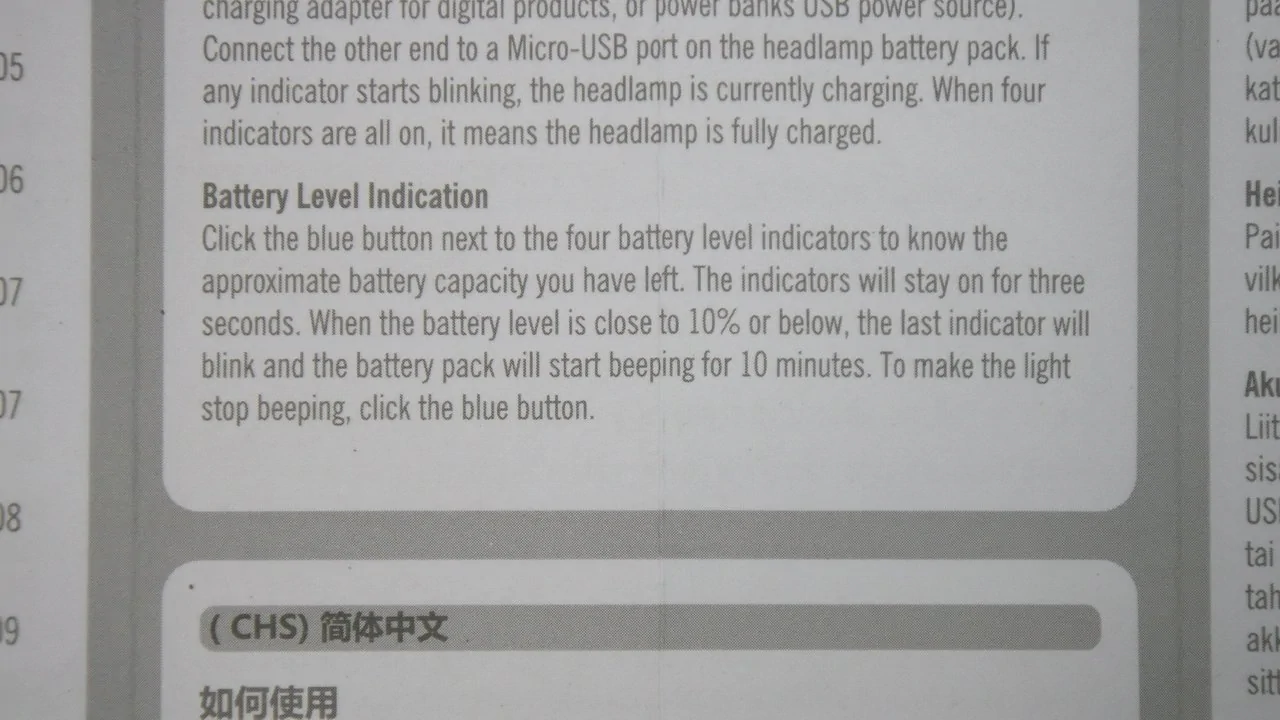

電池残量の確認は側面の青色ボタンを押すと、約3秒間、電池残量インジケーターが点灯します。

インジケーターは4段階で残量を通知。

電池残量が残り10%を下回ると最後のインジケーターが警告音とともに点滅(約10分間)、警告音は青色ボタンを押すと停止します。

装着時にはインジケーターの点滅だけでは自分で残量確認が出来ませんが、警告音を発することで単独行動時にも残量限界の確認が容易となります。この仕様については、充電式のヘッドライトとして非常に良く考えられていると思います。

充電は付属のUSBケーブルにて給電側と接続するだけです。給電側が供給開始状態であれば、接続するだけで充電が開始されます。

充電中は残量インジケーターが点滅、充電が完了すると4つのインジケーターが全点灯するのでケーブルを外します。

ちなみに、あまりお薦めできませんが、充電しながらでもライトは点灯しますし一応使用も可能です。

但し、この使用方法は緊急時のみとし、モバイルバッテリーなどで充電しながら使用する場合は、消費電力の少ない【Low】モードで点灯することを心懸けてください。充電しながらの使用はヘッドランプの機動性が損なわれるのは勿論ですが、充電池の劣化やショートの危険がある点にも留意してください

モード/操作

モードは【Hi】・【Med】・【Low】の3モードのみ。

前述の通り、HS2のようにどちらか片側のみの点灯切替はできません。

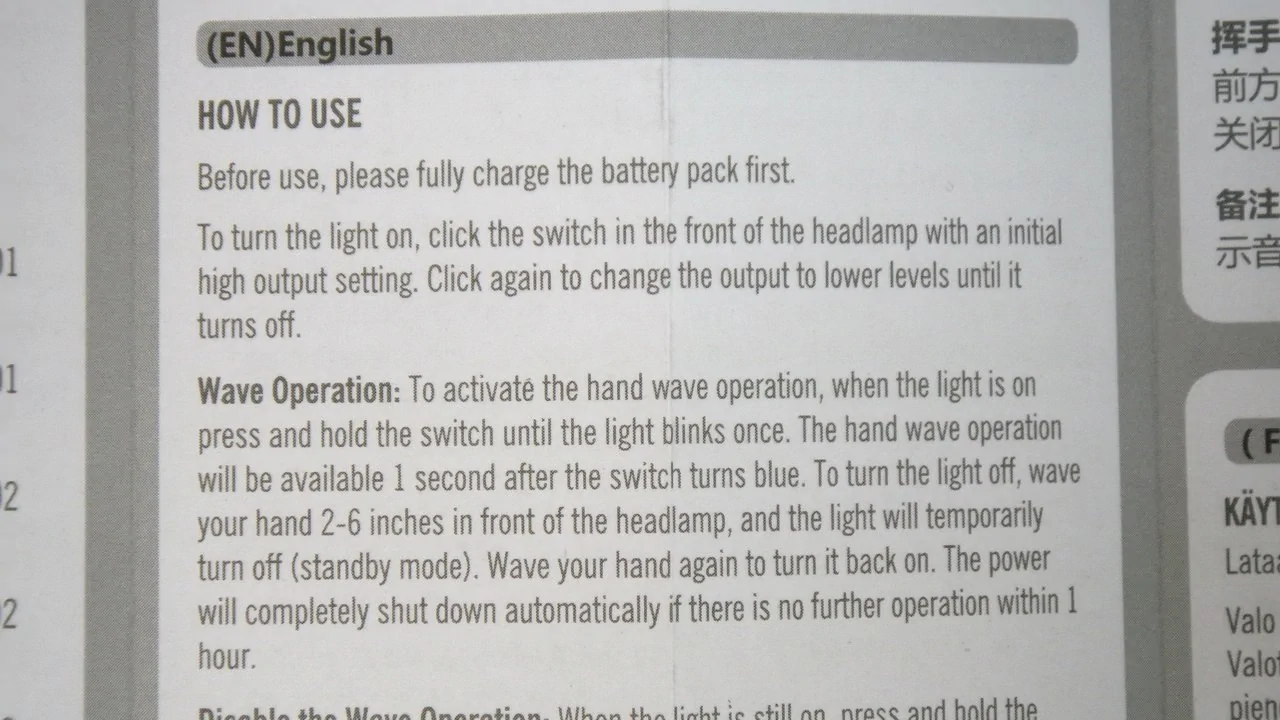

メインスイッチ【OFF】による完全消灯時からは、スイッチをワンクリックすると必ず【Hi】で点灯。

点灯中はスイッチを押す度に【Hi】→【Med】→【Low】のサイクルでモード移行、【Low】でスイッチを押すと【OFF】になります。

WAVE モード

H16 の最大のウリでもある Wave-mode (センサーモード)の設定および解除は、点灯中のモードに関係無くライトが点灯している時であれば、いつでも設定・解除が可能です。

センサーモードにするには、点灯中にスイッチを長押し(約1秒)します。

一瞬、ライトが点滅してスイッチインジケーターが点灯、その約1秒後にセンサーが機能します。

センサー作動中は、ゼスチャーで消灯してもスイッチインジケーターは点灯したままとなります。

メインスイッチで【OFF】にするとインジケーターは消灯しますが、センサーモードの設定はメインスイッチを【OFF】にしても引き継がれ、次回点灯時にはセンサーモードのまま【Hi】で点灯を開始します。

センサーモードを解除するには、同じく点灯中にスイッチを約1秒間長押しします。やはり一瞬ライトが点滅、その後インジケーターが消灯しセンサーモードが解除されます。

+++

ライトユニットに内蔵されている近接センサーの感知距離は、マニュアルには2~6インチ(約5~15cm)とありますが、実際に試してみたところ、この数値は手袋の素材や水濡れなどの状態で変動します。

動画内ではセンサーとの距離が7cm以上になると感知されず、光沢のある素材の手袋では赤外線が乱反射する影響で至近距離でも機能しませんでした。

距離に関しては、離れていても障害物(例えばブッシュなど)にセンサーが反応して点灯・消灯すると非常に使いづらいので、最短5cmでも全然困ることはありませんし、逆に使いやすさにも繋がります。

素材については、全ての素材を試してはいないのですが、光沢のあるビニール素材の手袋などは反応しない事が起きました。

近接センサーの仕様についてメーカーに確認したワケではありませんが、センサーモード中は内蔵された赤外線LED(発光素子)が発光することからして、同じく内蔵された受光素子で対象物が反射した赤外線光を読み取り遮蔽物の有無を感知しているものと思われます。

なので、遮蔽物が赤外線光を乱反射させてしまう素材や状態であれば受光素子側が赤外線を上手く感知できず反応しない・・・という事になります。

赤外線LEDの出力を上げる、すなわち赤外線量を多くすれば必然的に感度もアップするのですが、消費電力の増加だけでなく、離れた場所の障害物も感知するとなると逆に使い物にならなくなります。

どんなセンサーにも言えることですが、センサーに100%の動作を望むのは無茶ですし、どんなセンサーも無条件で動作するワケではない点に留意してください。

手袋の素材・状態によって上手く反応しなければ腕やタオルを使えば良いだけですし、H16に関してはハンズフリーの利便性の方が遙かに大きいと思います。

OLIGHT H16 WAVE / Dual CREE XP-G3 (CW) / Motion sensor

照射

水平照射

配光/光色

蛍光灯

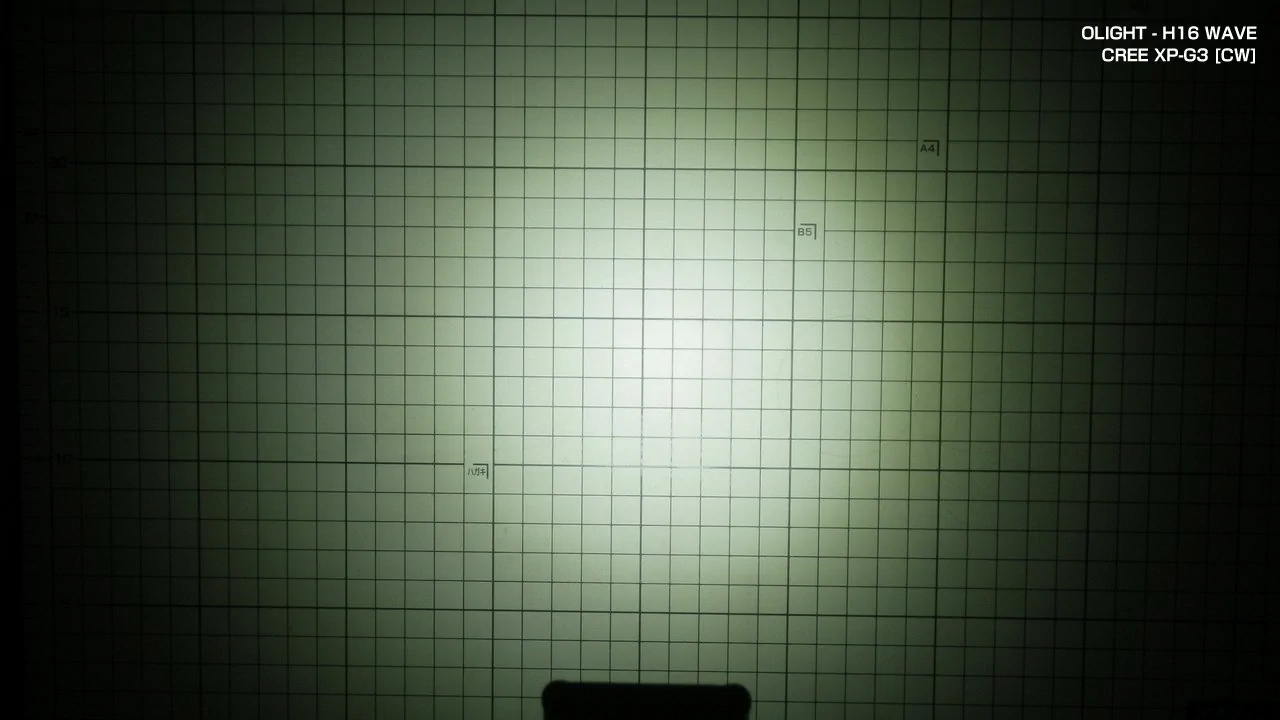

OLIGHT H16 WAVE

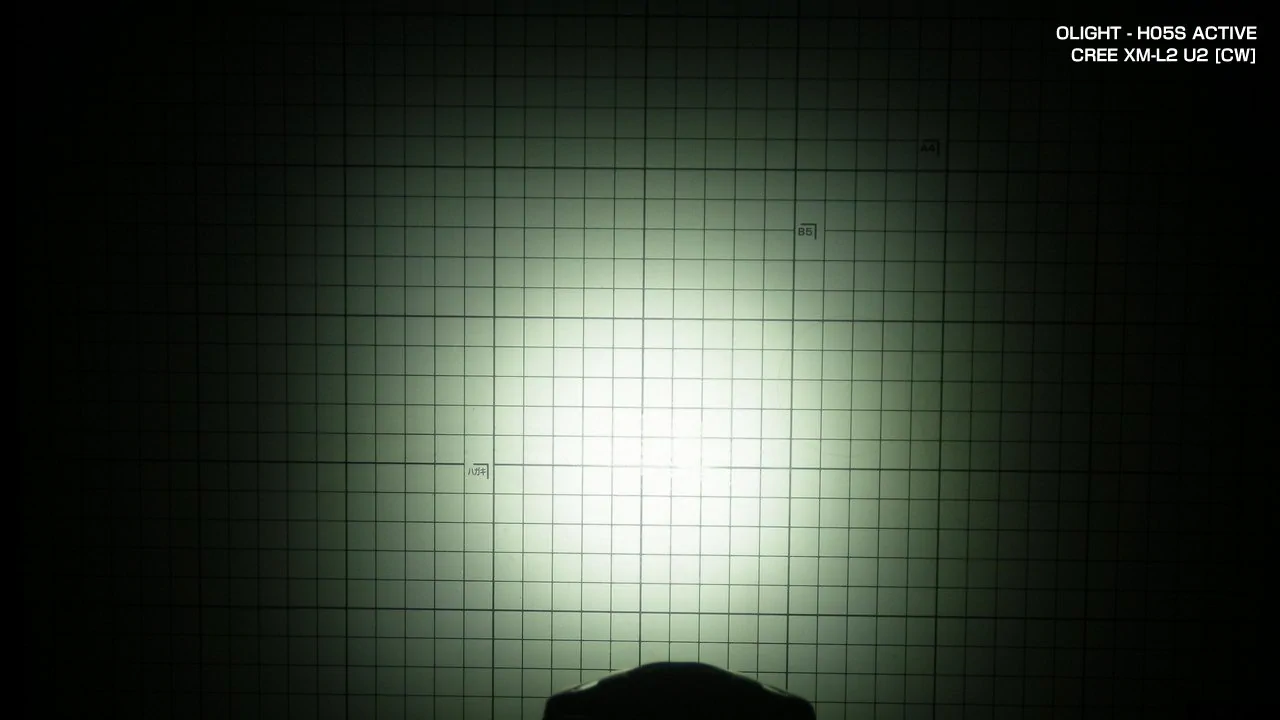

OLIGHT H05S ACTIVE

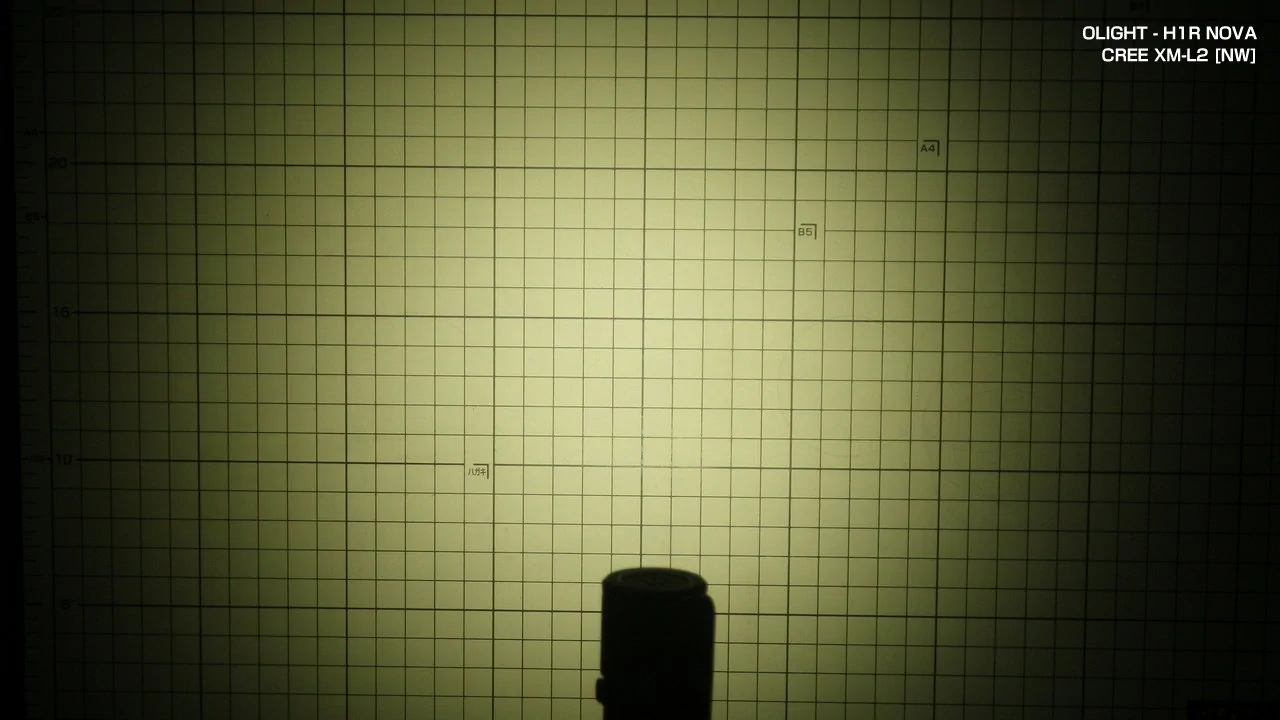

OLIGHT H1R NOVA (NW)

OLIGHT HS2

OLIGHT H16 WAVE

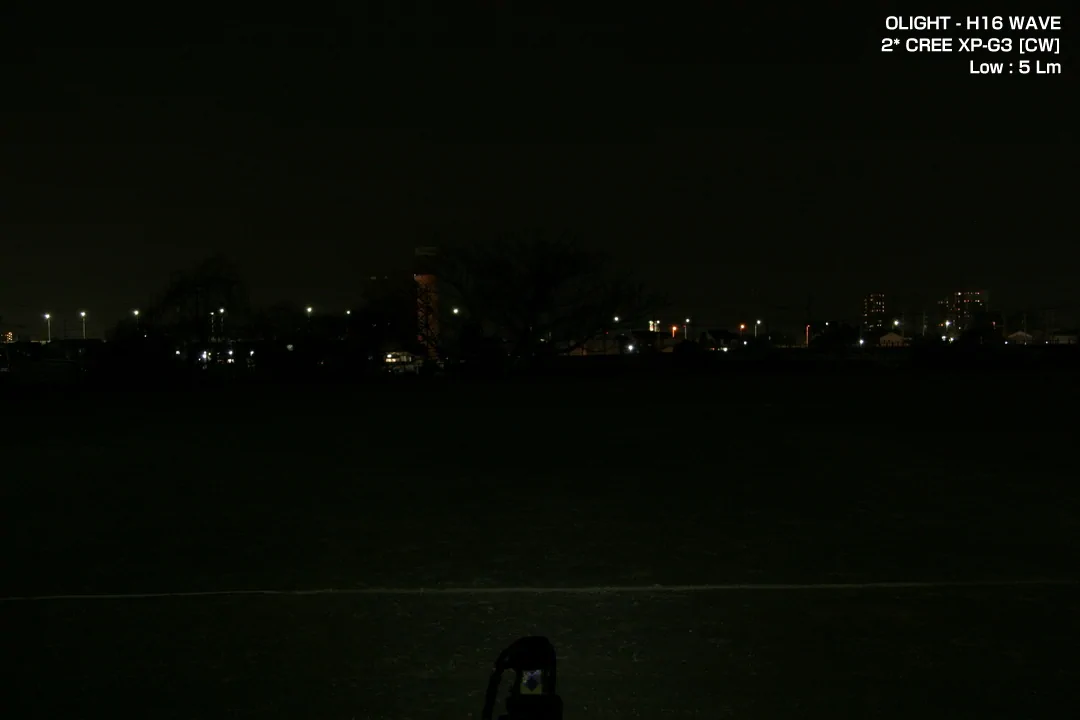

OLIGHT H16 WAVE – All mode

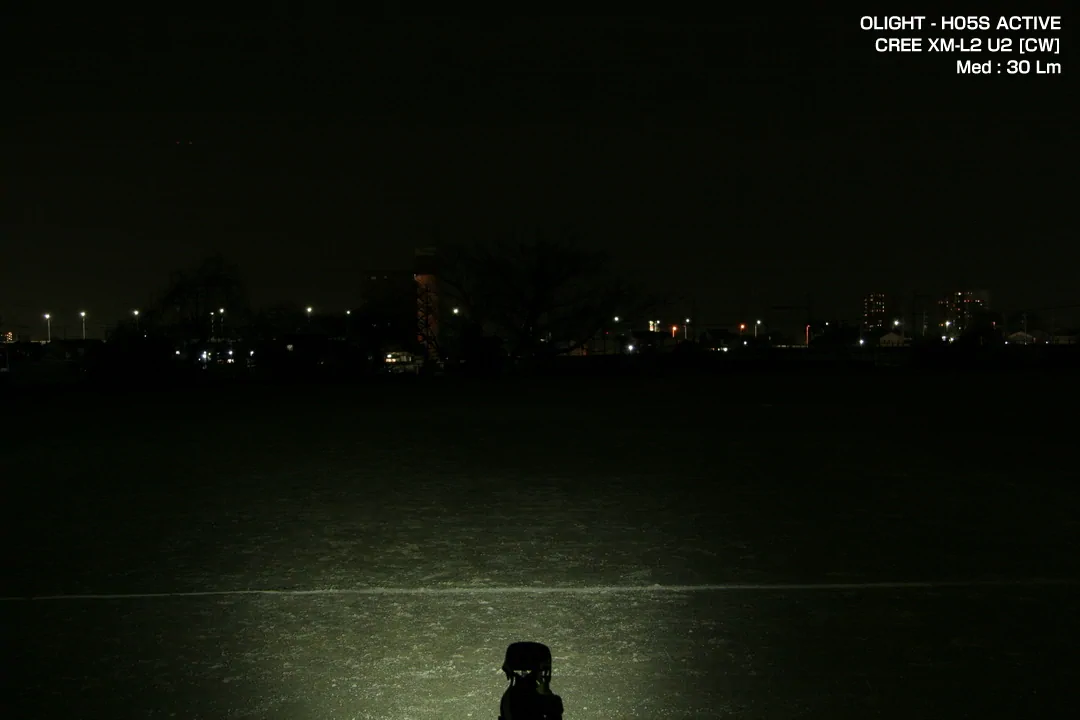

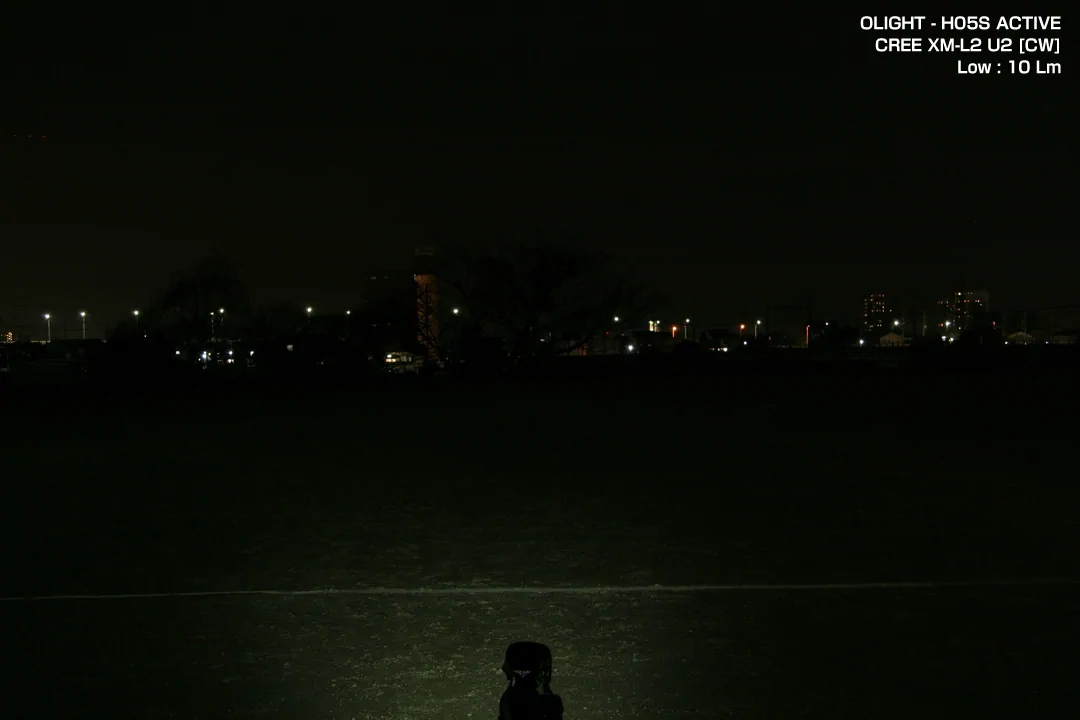

OLIGHT H05S ACTIVE

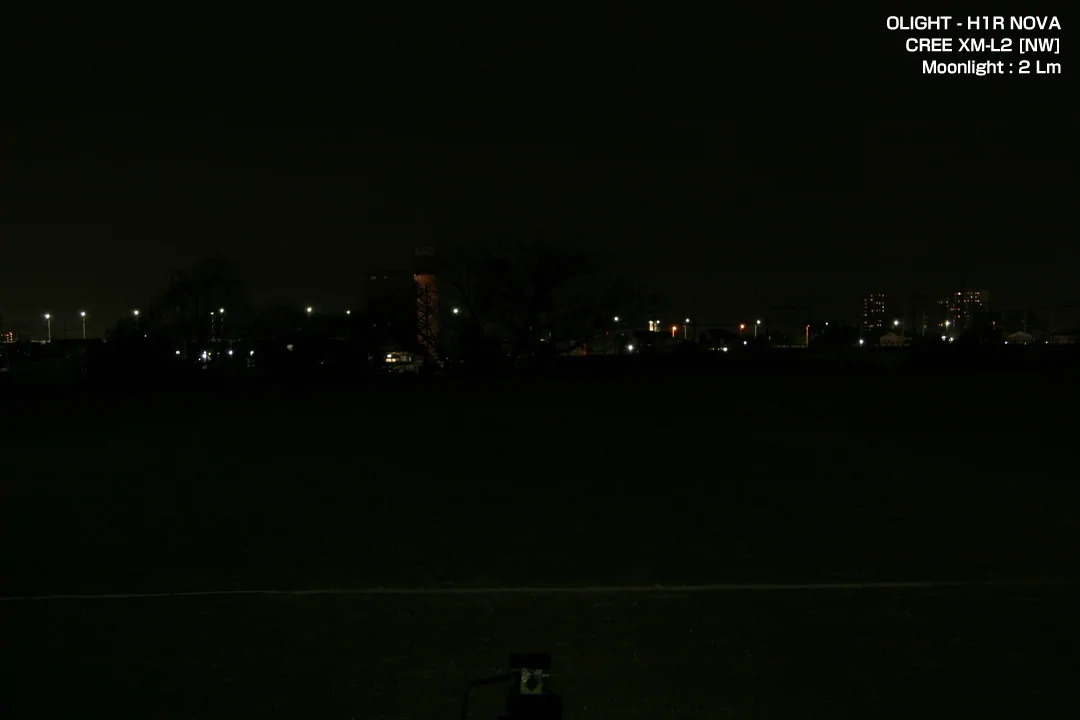

OLIGHT H1R NOVA (NW)

OLIGHT HS2

OLIGHT H16 / H05S / H1R / HS2 Max比較

2種類のレンズそれぞれの配光特性は、水平照射画像が集光・拡散の差について一番判りやすいと思います。

光色は自然な白色光でフリッカーも発生しないので、芝生や草むらの中も歩きやすいです。

明るさに関しては賛否両論があるかと思いますが、樹脂製の筐体からしてハードな登山やケイビングでの使用は想定しておらず、カジュアルなナイトハイクやジョギング、ウォーキングでの使用ならばMedの100ルーメンでも充分かと思います。

最小の5ルーメンは夜釣りや整備、室内照明下でも補助灯として手元を照らすのに丁度よい明るさです。

まとめ

夜釣りをされる方ならば経験があるかと思いますが、エサとなるゴカイやイソメ、集魚用のコマセを触った手でライトを操作する時に一瞬躊躇した事があるかと思います。

また、車輌整備やDIYで手が汚れている、両手が塞がっている・・・などの状況においてライトの操作ができない(したくない)場合が多々あるかと思います。

もう何度も書いているのですが、自分の場合は夜間撮影時に頻繁にON/OFF操作を行うので、ハンズフリー機能の無いヘッドランプで照タイム撮影に臨む事は考えられないほどになっています。

ココ最近、古いタックルを引っ張り出してきて、昔取った杵柄モードでシーバス狙いのナイトフィッシングを再開したのですが、ルアーチェンジする際にもモーションセンサーの有難味を実感します。移動の際も、それほど足場の悪い場所は歩かないのですが、最大で500ルーメンの明るさは障害物の早期発見に役立っています。

先の 防災とライト の記事の中でH16を紹介しなかったのは、電源仕様がLiPO充電池であるからで、モーションセンサーの機能は非常に便利なのですが、ライトに馴染みの無い方にとっては反って混乱する機能かも・・・と、考えたからです。

じゃあ、H16はレクリエーション用途に特化した製品か?・・・と問われると、決してそんな事はなく、状況によっては災害時でもモーションセンサーが役に立つ場合はあると思いますし、ライトが有るか無いかで状況も変わると思います。

これも先の記事の中で書いたことの繰り返しになりますが、どんなツール、製品でも日頃から使い倒して、その機能・性能・限界を熟知しておく事が重要だと思います。

例えば、スマートフォンのような複雑なオペレーション、機能テンコ盛りな情報機器でも日頃から肌身離さず使っているからこそ操作できるのであって、でなければ、あんな複雑怪奇な代物なんて(笑)とても使いこなせるようにはならないハズです。電池残量の把握、充電のタイミングなど、運用する上で重要なポイントも把握できるようになり、【使う事が訓練】でもあります。

ヘッドランプ全般について、なんだか大袈裟・・・的なイメージを持っているかもしれませんが、使ってみるとホントに便利なので、機会があれば…とは言わず、どんどん積極的に使って欲しいと思いますし、【夜の帝王】を目指すならば必須のアイテムだと思います。(違…