CL0117を使ったマグソリのLED化を断念し、安価な1AAA仕様のライトから部品(LEDドライバー)を移植する事にしましたが、使われているコイルの仕様(インダクタンス)が全く判らず…

未知のインダクタンスをコイルの外観だけで判断できる能力は備わっていないし…

多分47uHぐらいかな…

でもこのサイズで100uHとか有るし…

もしかしたら10uH以下かも…

(※μをuで表記しています)

色々と想像を巡らせますが、実際に計測してみないとお手上げな状態…

なんとか簡単に(安価に)インダクタンスを計測する方法は無いかと検索したら、エントリーの日付が2007年11月と少々時間が経っていますが下記のサイトが目に止まりました。

Design Ideas:ピアース発振回路の応用でインダクタンスを計測 – EDN Japan

部品点数が少なく、初心者の自分でも簡単に出来そうで、周波数は手持ちのテスターで計れるので早速作ってみました。

まぁ、インダクタンスが判っても、肝心な【CX2601】のデータシートが見つからず、勘に頼って回路を組むので危険な香りが漂う事に変わり無いのですが…(しかも、どんどん深みにハマっている様な…)

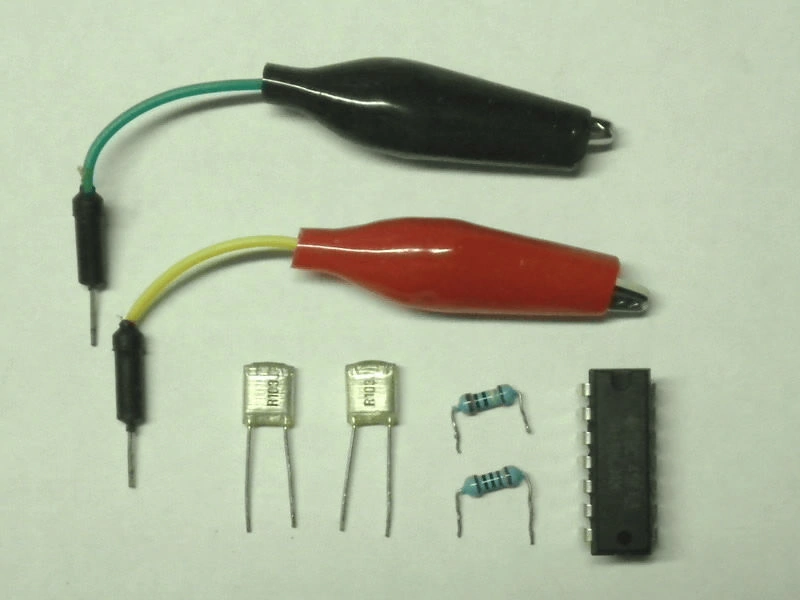

部品

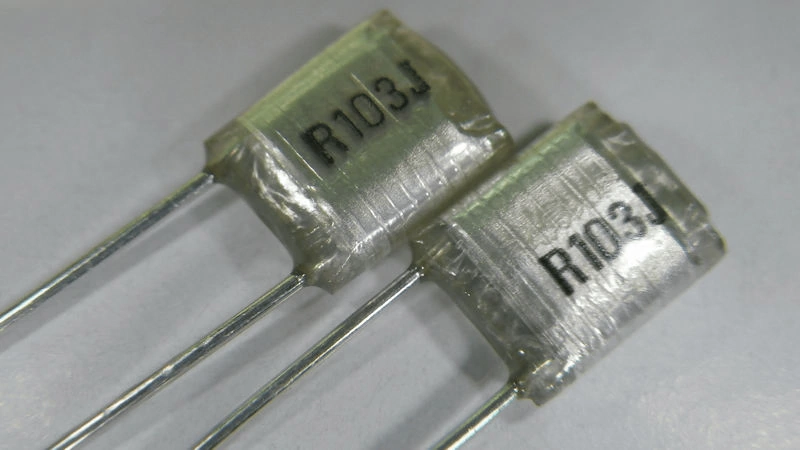

フィルムコンデンサ

部品点数は少ないのですが、いざパーツを集め始めたら 100nF(0.1uF)で誤差:±1%(F級品)のコンデンサが現在では簡単に(安価に)手に入らない事が判明…(ーー;)

記事中にある Vishay MKP1837 は RSオンライン や eBay で調達出来ますが、送料まで含めた価格を考えると自作するより秋月電子のLCRメーターを買った方が二重投資にならず反ってお得じゃないかと思える程。

考えた末、記事中のコンデンサと容量は違いますが、共立エレショップでニッセイのポリプロピレンフィルムコンデンサ(APS100V393F)0.039uF をオーダー。(在庫限りで他の容量も幾つかあるようです)

1個¥150という価格はアレですが他に選択肢が無いので…(メール便対応品は価格がやや高めに設定されていますが、それでも送料を節約できるのが有難いデス)

以前はニッセイ(日精電機)の高精度品が比較的簡単に入手できたみたいですが、2010年に日精電機が自己破産申請して100%中国資本の会社になってからは入手困難になっている様で…遅れて来た電子工作少年(中年w)にはその辺りの事情が良く判らないのですが、会社が存在するのに日本国内で製品の流通が少ないのは何か理由が有るんでしょうかね…(゚ー゚*)。oO

後は以前に秋月電子で購入したルビコンフィルムコンデンサの103J(0.1uF)と104J(0.01uF)誤差:±5%を使い、コンデンサの誤差で計測値がどれくらいブレるのか比べる事にしました。(容量が一致していないから意味が無い気も…)

CMOSインバータ

74HC04 と 74HCU04、今回の様な発振回路にはどちらのCMOSインバータが良いんでしょう?

SN74HC04N

TC74HCU04AP

中日電工さんのホームページ『TTLだけ(!)でCPUをつくろう!』の中の第30回:74HCU04で両者の違いを判り易く解説されているのですが、今回は水晶発振回路じゃないからバッファタイプの 74HC04 が適しているんでしょうかね…

記事中では 74HC04 を使っていますが、どちらが良いか判断が着かなかったので SN74HC04N とアンバッファタイプの TC74HCU04AP の両方を用意し、コンデンサと同じく各々を使って計測してみました。

抵抗

記事中では2.2MΩ(R1)と2.2KΩ(R2)の抵抗が使われていますが、例の抵抗セットの中に2.2MΩが無いのでR1に1MΩを使っています。記事中でも『抵抗R1の値は1Ω~10MΩ…』との記述が有るので問題無いでしょう。

問題はR2の抵抗値で、これは使用するコンデンサの容量と関係が有りそうな…

製作前にブレッドボードでテストしてたのですが、コンデンサ(C1・C2)の容量次第で周波数が大きく変化する事が判りました。(当たり前か…)

適切な抵抗値でないと測定結果に影響が出るかと思ったのですが、用意した3種のコンデンサでR2の抵抗値を変えながら色々と試した結果、抵抗値が変わっても周波数に大きな変化が無く、1KΩが一番安定していた気がするのでR2には1KΩを使いました。

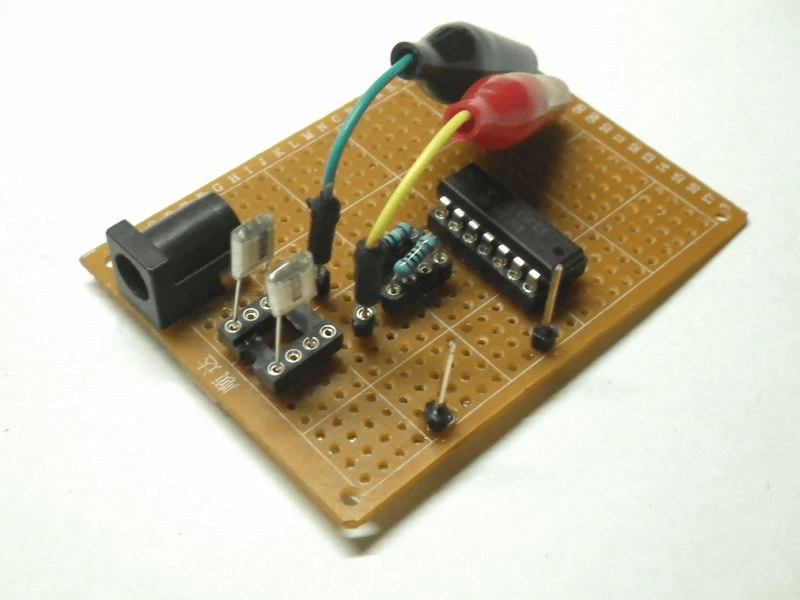

製作

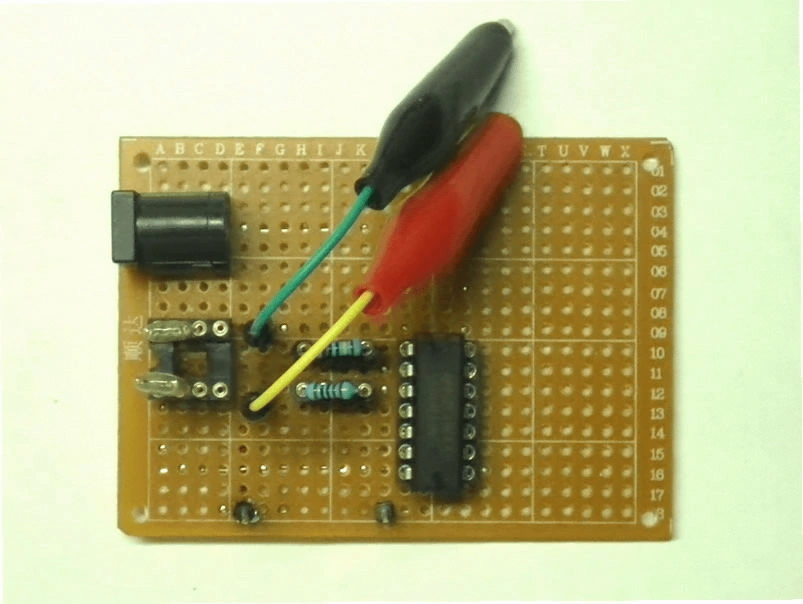

使用する主なパーツはこれだけ↓

画像のコンデンサは103J(0.01uF、±5%)1個¥10円。ICは74HC04で1個¥42円です。

F級品のコンデンサを使わなければ、基板やソケット全部含めても¥300円ほど(送料別)で製作できると思います。

φ8mmの基板に立体配線する事を考えたら楽勝だゼ♪

と…タカをくくっていたら、また配線を間違えました…orz

(どうやら私は孔の数が数えられない人のようです)

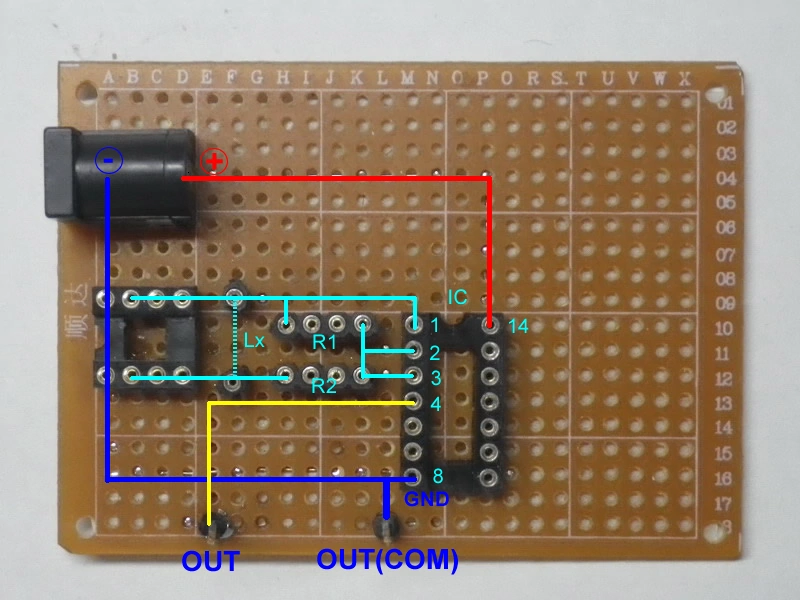

一応↓こんな感じで配線していますが、もちろん自信はありません!(`・ω・´) キリッ(当然、異論も認めます)

4番ピンからOUTへ延びる配線がGNDとクロスしているので、このラインだけビニール線を使っています

電気的・回路的には無い方が理想と判っていますが、コンデンサを簡単に取り替えて計測できるように丸ピンコネクタを使っています。

また、テスターを繋ぎ易くするためにロングピンを立てて、試料(Lx)を挟むためのワニ口クリップも付けてみました。(このソケットにはインダクタを直接セットする事もできます)

『それならブレッドボードでやれば?』

という声が聞こえてきますが、ブレッドボードは中央のブリッジを挟んで左右(上下?)5穴しかなくて部品の配置が制限されるじゃないですか…

(そもそも、なんで片側5穴なんですかネ?)

計測

何とか回路を完成させて計測タイム。

電源は例の2AAAをHT7750Aで5Vに昇圧する電源を使っています。

わざわざ昇圧する必要も無いのですが電圧が高い方が安定しそうですし、何より折角作ったので…

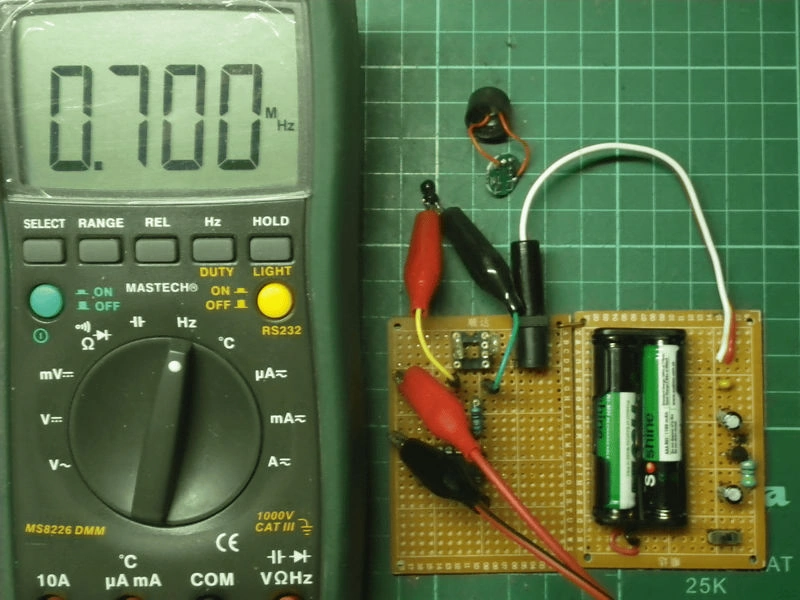

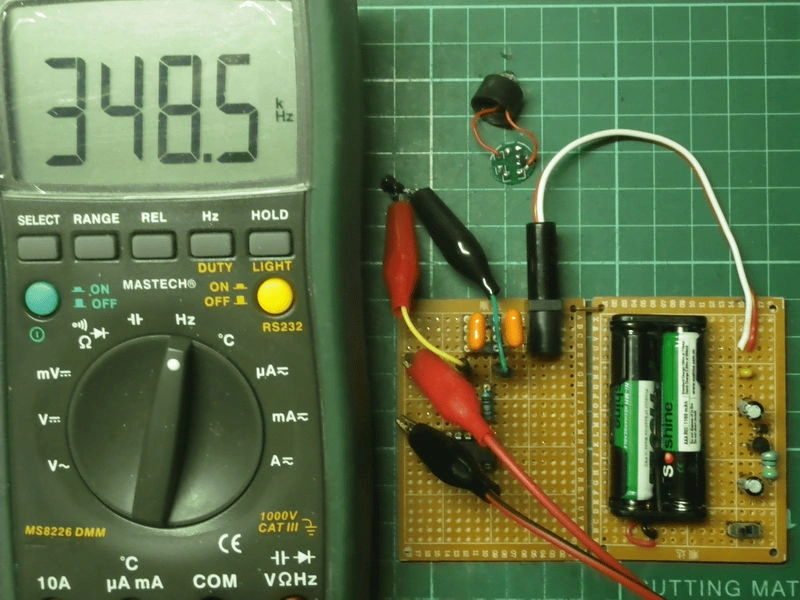

例のインダクタの周波数を測ってみると…

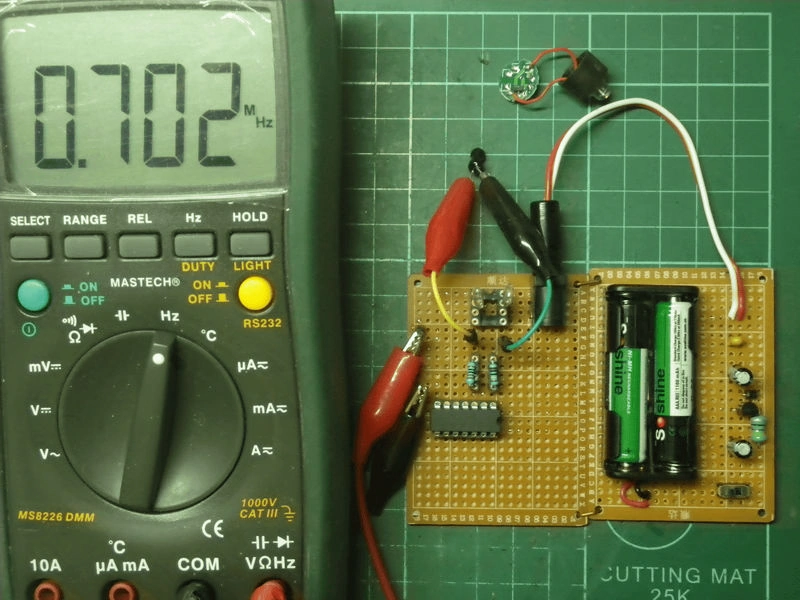

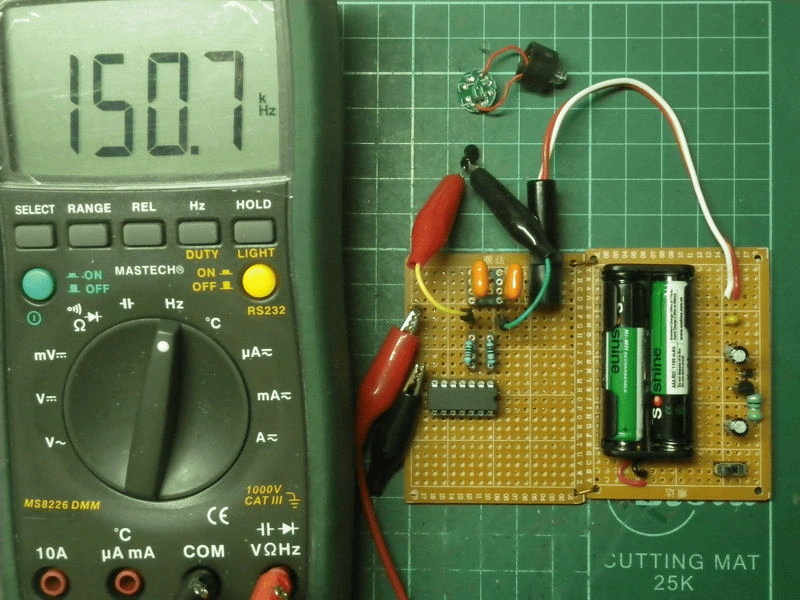

74HC04

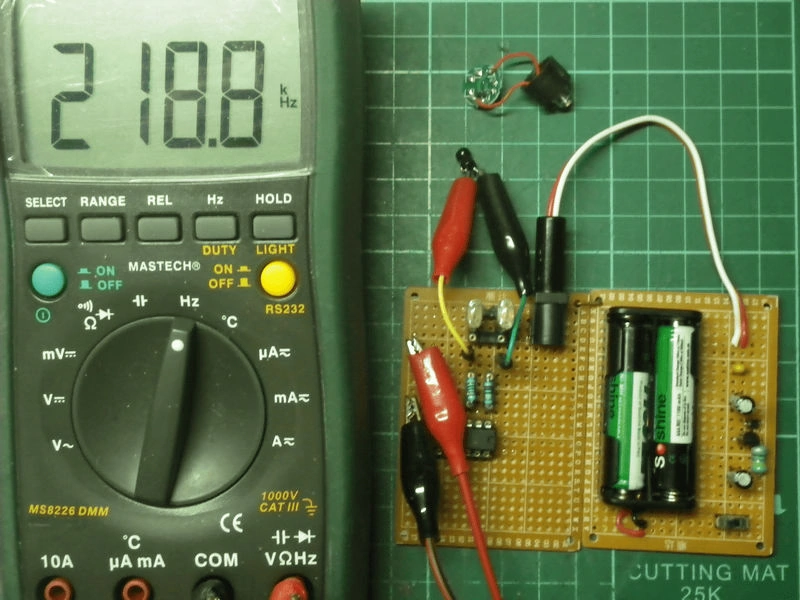

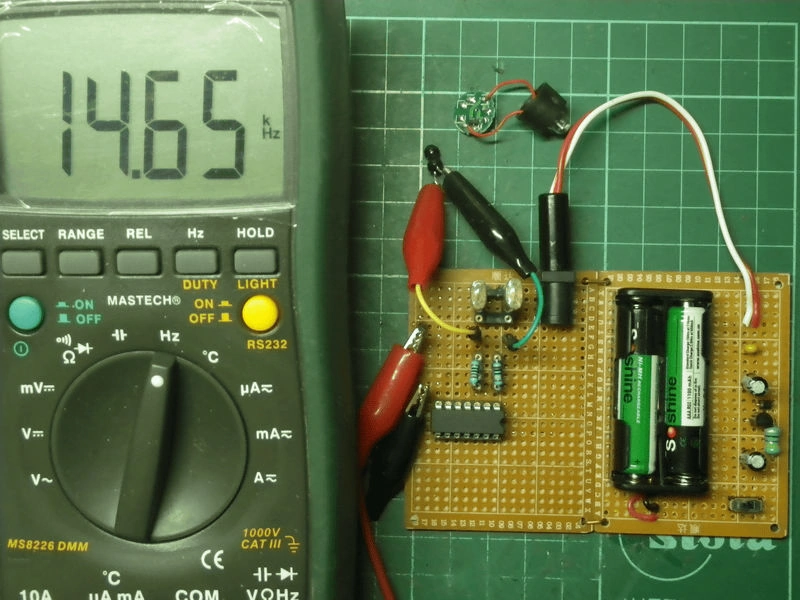

74HCU04

※左から103J(0.01uF)、104J(0.1uF)、393F(0.039uF)

測定した周波数を計算式に当て嵌めてゴニョゴニョと…

74HC04

103J(0.01uF) …L = 10.34uH

104J(0.1uF) …L = 10.58uH

393F(0.039uF)…L = 10.70uH

74HCU04

103J(0.01uF) …L = 10.28uH

104J(0.1uF) …L = 23.60uH*

393F(0.039uF)…L = 57.20uH*

こんなん出ましたぁ♪ヽ( ´¬`)ノ

測定および計算結果から、仕様が不明なコイルのインダクタンスは 10uH 前後であろうと思われます。

何だかアンバッファタイプの74HCU04と、コンデンサに104J(0.1uF)と393F(0.039uF)を使った場合の値がアレですが、検索してみるとコンデンサの静電容量と、計測対象のコイルのインダクタンスの大小によっては上手く発振しないようです。

他のインダクタも色々測ってみましたが画像が多いので、やっぱり続きはWEBで…

まとめ

計測値が正しいのか?

それとも間違っているのか?

『絶対的なインダクタンス』が判らない以上、あれこれ考えてみても始まらないので、取り敢えず今は500円以下で計測可能なこの方法で納得する事にします。実際、計測したインダクタも一部を除いて公称誤差範囲内の値が得られていますし、『侮れないな…』というのが率直な感想です。

もちろん【高精度な計測】を否定するつもりは全く無く、可能な限り高精度の計測をしたいと自分も思ってますし、高精度の方が良いに決まってますからね…

要は『費用対効果を考えた…』って事でした♪

+++

似たような回路図が村田製作所の発振子/テクニカルガイドにあるのですが、今回の回路は発振子の替わりにインダクタを使っているんですね…

当然、今回敢えてピンソケットを使ったのは、こうした発信回路で色々とテストするためです。(嘘

『ピアース発振回路』で検索したら、コチラのサイトに幾つかの発振回路についての解説がありました。

(こうした情報を無料で公開されている先達の皆様方に感謝です)

ん?ここでは『コルピッツ発振回路(の変形)』とな…

うーむ…発振回路は、なかなか奥が深そうです。

それにしても、巻数や線径等で値(インダクタンス)が変化すると頭では判っていても、やっぱり不思議なアナログの世界。

コイルは【電子部品】というより【電気部品】って感じがして、半導体が幅をきかせる中で前時代的なイメージが有るパーツですが、なんかスチーム・パンク風味を醸し出してて好きだったりします。

多分、一人でニヤニヤしながらコイルを巻くようになるんだろうなぁ…

あぁ、やっぱり深みにハマって逝くのネ…(´Д` )

通りすがりです。

ページ中のリンクで

http://www.alles.or.jp/~thisida/mycpu30.html にリンクしてある

「第30回:74HCU04」 というところですが、新しく置き換わってるようで

http://userweb.alles.or.jp/chunichidenko/mycpu30.html

になっているようです。

ご指摘いただいたリンク先URLを修正いたしました。

過去記事の中のリンク先メンテをしなければ・・・

と、思いつつ手が回っていないので助かりました。

情報ありがとうございました。(^^ゞ