メーカーの正式名称が『SUNREE』なのか?それとも『SUNREI』なのか…?

ずっとモヤモヤしていたのですが、URLのドメインから『SUNREI』が正式名称と判断し、今回のレビューから『SUNREI』と表記すると共に、過去記事のタイトル、カテゴリーも全て『SUNREI』に統一しました。(※過去記事内の表記も少しずつ修正していきます)

…で、今回ご紹介する SUNREI H120 Pro ですが KLARUS HC5 と同一製品であり、H100/HC3 と同じく両機はOEM関係にあります。

細かな作業をする時の手元照明には H100 を(ローガンがツライ…)、夜間撮影時には HC3 を常用していて、その使い勝手の良さから H120 Pro に関してもずっと気になっており、今回、Amazon Jiayan E-commerce Japan 様から『レビューしてみる?』とのお誘いを受けたので、二つ返事でお受けしました。

詳細については追々ご紹介して行きますが、キャップライトに充電ドック(ベースユニット)を組み合わせるという発想は斬新で、実際に使ってみても『こりゃ便利だワ♪』と感じました。

H100にも搭載されている赤外線によるモーションセンサーも備え、リフレクター仕様、4500KのニュートラルホワイトLEDを搭載などなど、H120 Pro を詳しく見ていきたいと思います。

製品情報

- SUNREI Official WEB Site – sunrei.com.cn

- SUNREI H120 Pro / USB Rechargeable hat light – sunrei.com.cn

- Sunrei H120PRO Max 120ルーメン LEDヘッドライト(Jiayan E-commerce Japan) – amazon.co.jp

関連記事

INDEX

パッケージ

コレまでご紹介してきたSUNREI製品のプラスチック製のパッケージとは異なり、ホワイトを基調とした清潔感のある紙製のパッケージでシュリンク包装されています。

H120 Pro 本体はトレイに格納、充電用USBケーブルは仕切りの中に格納されています。

製品構成は、H120 Pro本体、micro-USBケーブル、英中文マニュアルとなっています。

絶縁シート

使用開始の前に、充電ドック兼収納ケース内部に貼られている絶縁シートを除去します。

ケースのツメ部分を軽く上に持ち上げるとケースの蓋が開くので ライトユニットを取り出せます。

ケースの底部に2つの電極があるので、その部分に貼付けられている薄いシートを取り除きます。

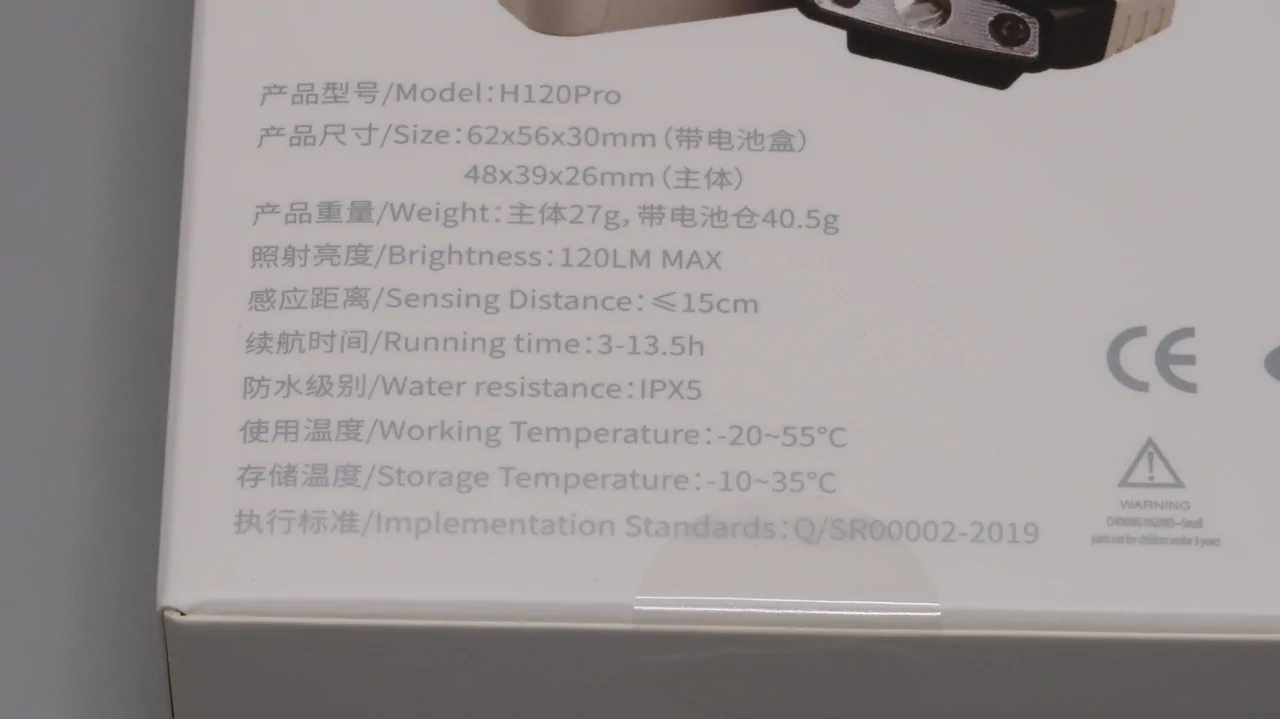

仕様/サイズ

※画像は SUNREI HP より転載

防水性能がIPX5となっていますが、これはライトユニットの防水性能表記だと思います。

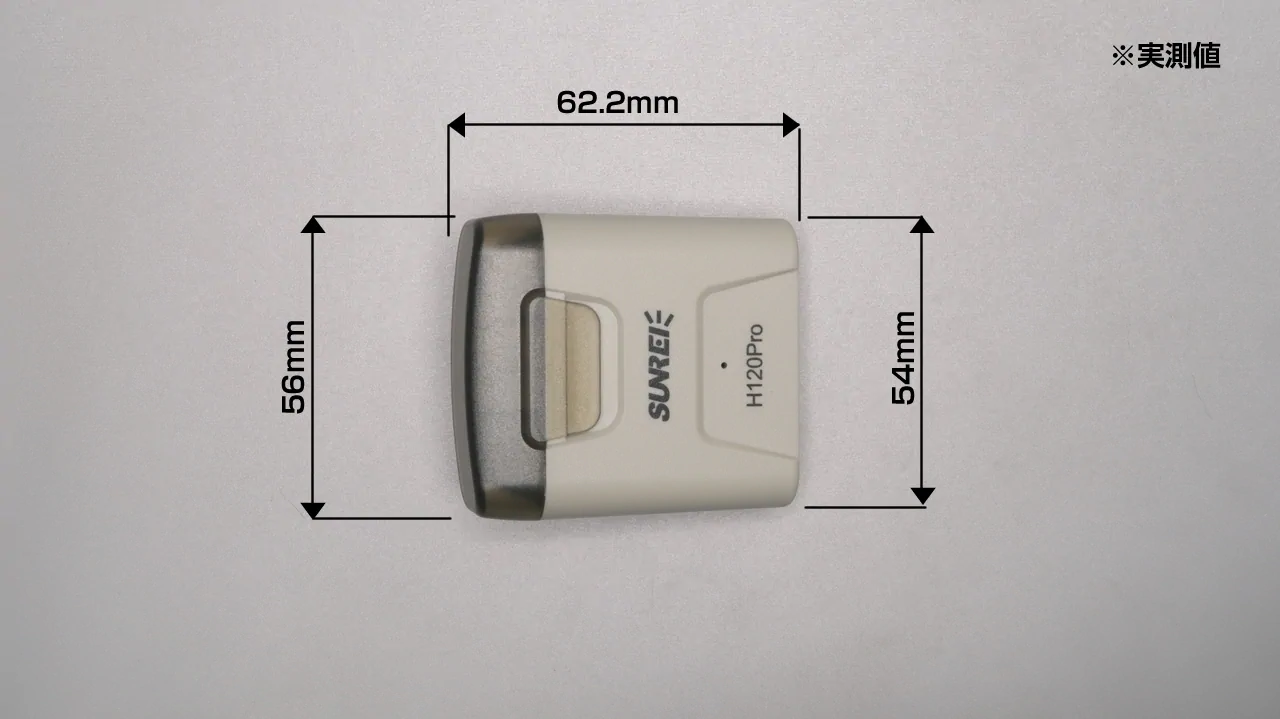

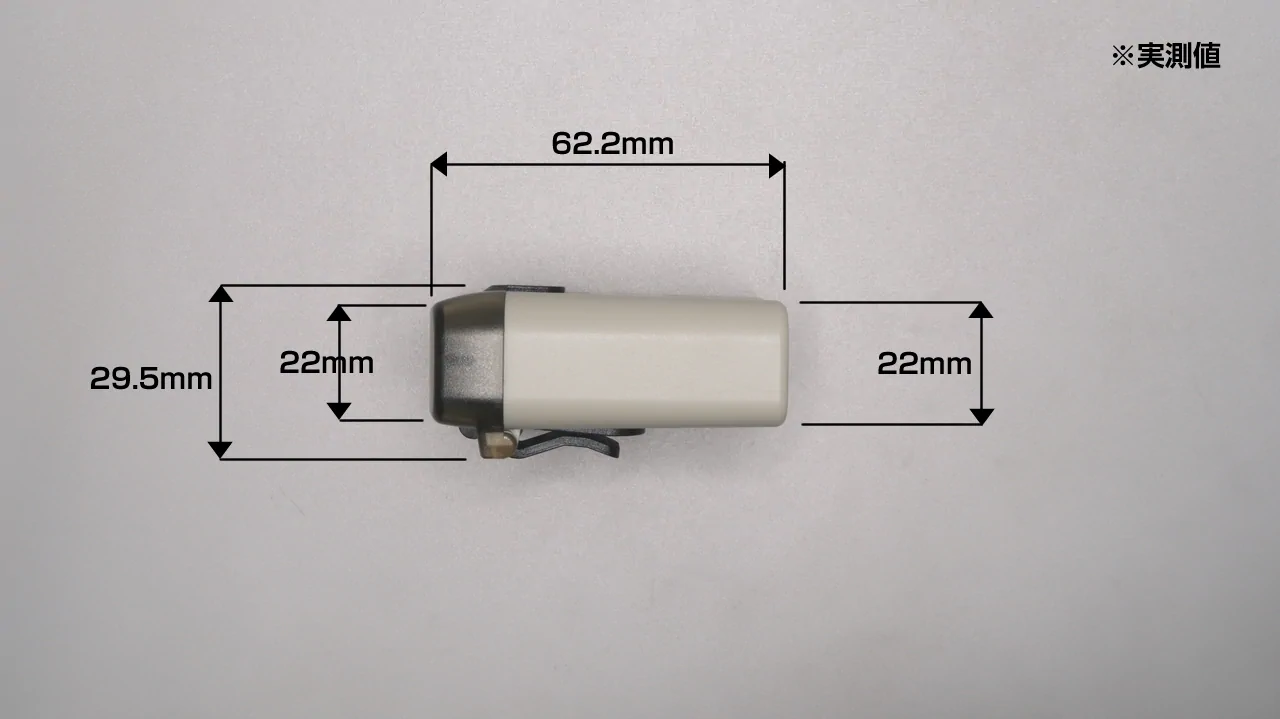

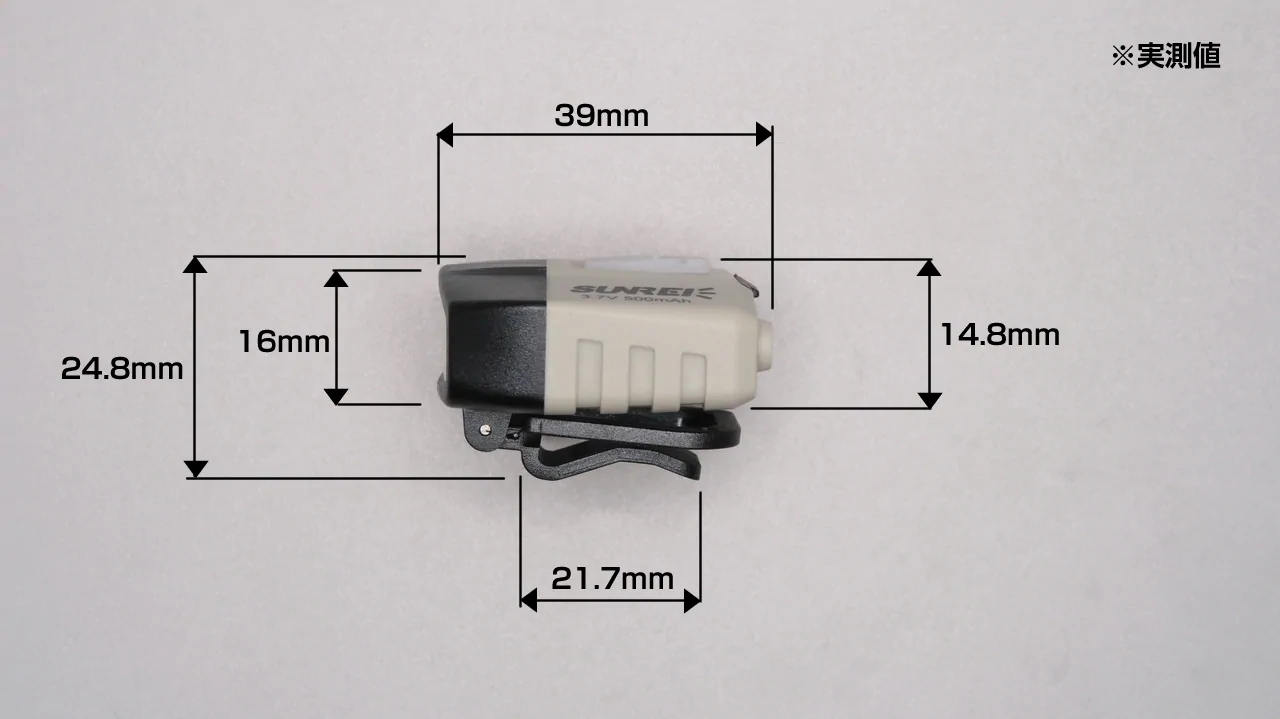

各部寸法を計測してみましたが、ザックリと計測した結果なので参考程度にとどめてください

H120 Proのライトユニットと H100 との比較ですが、H120 Pro は全体的に小型化されています。

樹脂製でありながら、充電ドックとライトユニットの合計が約66gですが、双方に充電池が内蔵されているのが重量増加の要因かと思われます。

…とは言っても、ライトユニット本体は28gしかないので非常に軽量です。

ボディ(ベースユニット)

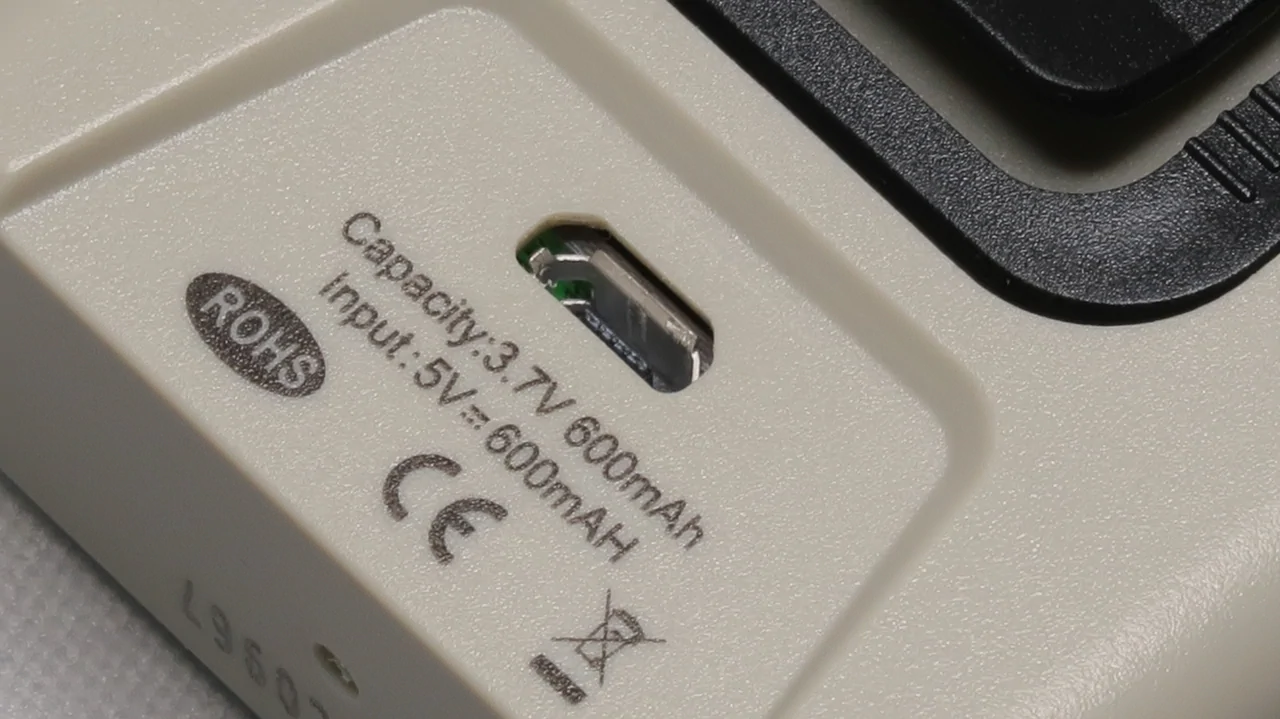

収納ケースおよび充電ドック、H120 Pro 専用のバックアップ電源として機能するベースユニットは、オール樹脂製で600mAhのリチウムポリマー充電池を内蔵し、ベースユニットを充電するための micro-USB ポートを備えています。

ベースユニットにライトをセットする際は、ライト側のクリップがベースユニットの欠き込み部分と合致するようにセットします。

ベースユニットにライトをセットすると双方の電極が接触してライト側の内蔵充電池(500mAh)に自動的に充電が開始されます。

ただし、ライトをセットしたらベース側の蓋をきっちりと閉めないと接触不良により正しく充電されない事があるので要注意です。

また、ライトが点灯した状態でセットしても点灯を継続、そのまま充電が開始されるようですが、無駄に電力を消費する事になるのでオススメはしません。

ボディ(ライトユニット)

ライトユニットもオール樹脂製で、ライト側にも500mAhの充電池と micro-USBポートを備えています。

『使用後はベースにライトをセットして再充電…』という使い方が基本かと思いますが、ライトユニット単体でも充電が可能なので、万が一、ベース側の電池残量がゼロとなった場合でも単独で充電、再使用が可能となっています。(コレはすごく重要なポイントだと思います)

クリップ

可動式のクリップは 0~130度の範囲で自由に位置を調整出来ます。

クリップも樹脂製ですが帽子のバイザーに挟むとしっかりと固定されます。

ただ、フリーの状態でクリップのスキ間が2mmほどあり、クリップの懐(折り返し)も浅いので、装着場所の厚さが2mm以上ないとガッチリと保持されず簡単に外れてしまうので要注意です。

例えば、薄手のウェビングベルトなどに装着する場合は、ライナーを噛ませるなどの対策が必要になります。

H100 のクリップは、ウェビングベルトにも取り付け可能な形状でしたが、H120 Pro のクリップはキャップライトと使用を前提とした形状・構造になっています。

クリップの可動域は 0~130度となっていますが、実際には180度近くまで(150度くらいかな?)展開することが可能です。

LED

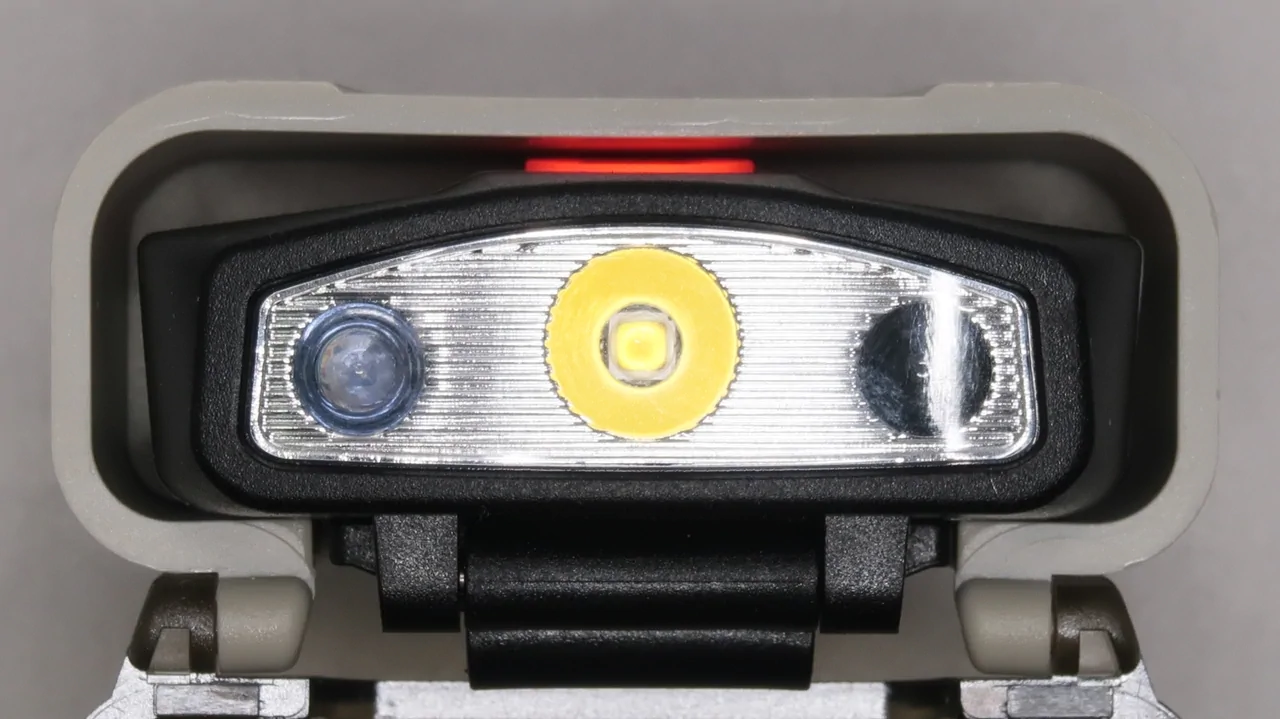

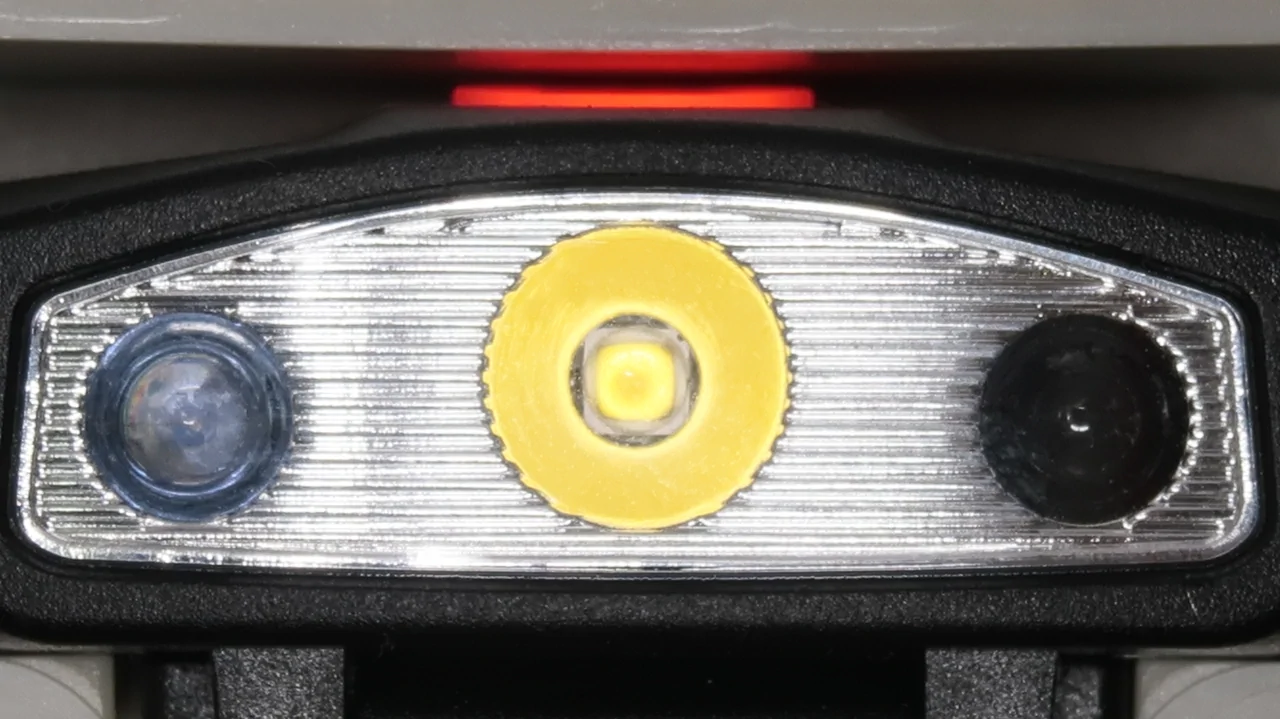

搭載LEDは CREE XP-G2、色温度:4500Kのニュートラル・ホワイト色、光学はミラーのリフレクターになっています。

赤外線モーションセンサー用の赤外線LEDと受光部(レシーバー)が、メインライトを挟むように配置されています。(※詳細後述)

前面のフィルターは透明樹脂製ですが、H120 Pro の用途や装着場所を考えると樹脂製の方が安心して使えるかと思います。

配光については後半の照射画像をご覧頂きたいのですが、1AAA(単四形×1本)などの小型ライトとよく似た配光となっています

スイッチ

スイッチ機構はタクトスイッチです。

画像はありませんがスイッチブーツ(カバー)は蓄光仕様となっています。

これからの季節は手袋を嵌める事も多いと思いますが、手袋をしていても、また、装着方法の関係でスイッチを直接目視できなくても手探りで操作可能です。

赤外線センサー

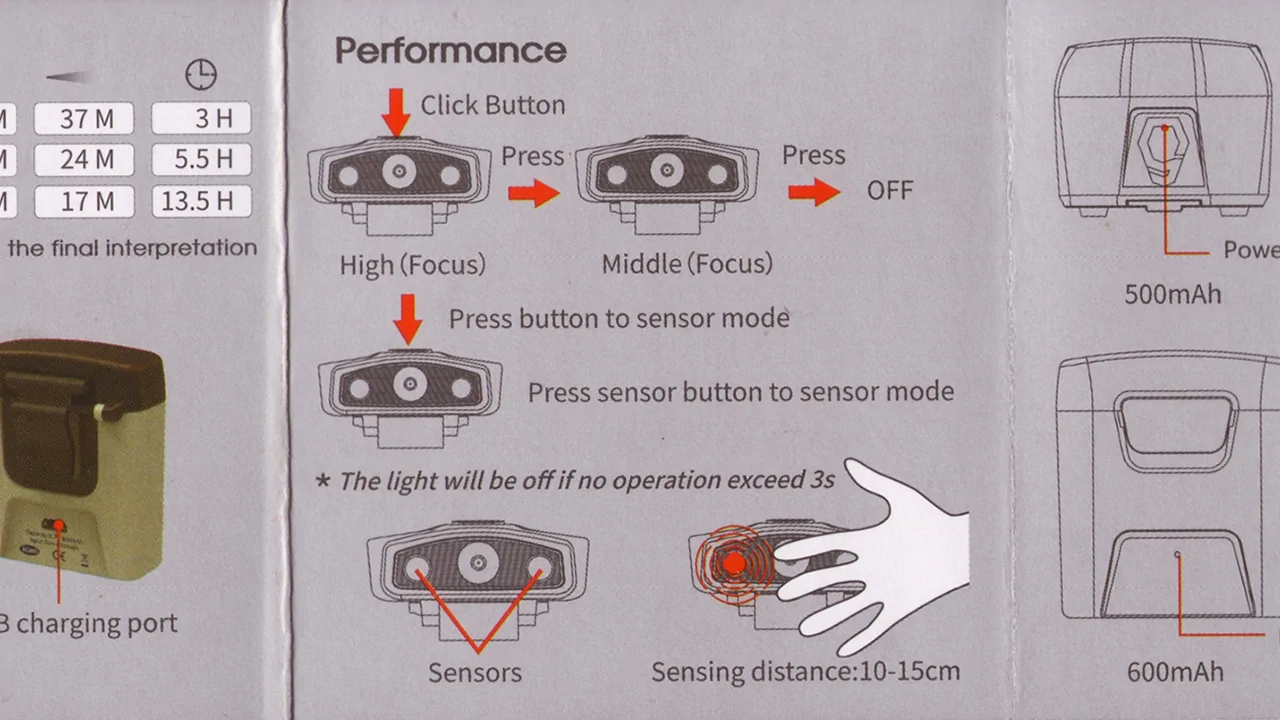

赤外線によるモーションセンサーを有効にするには、点灯時・消灯時に関係無くスイッチを長押しします。

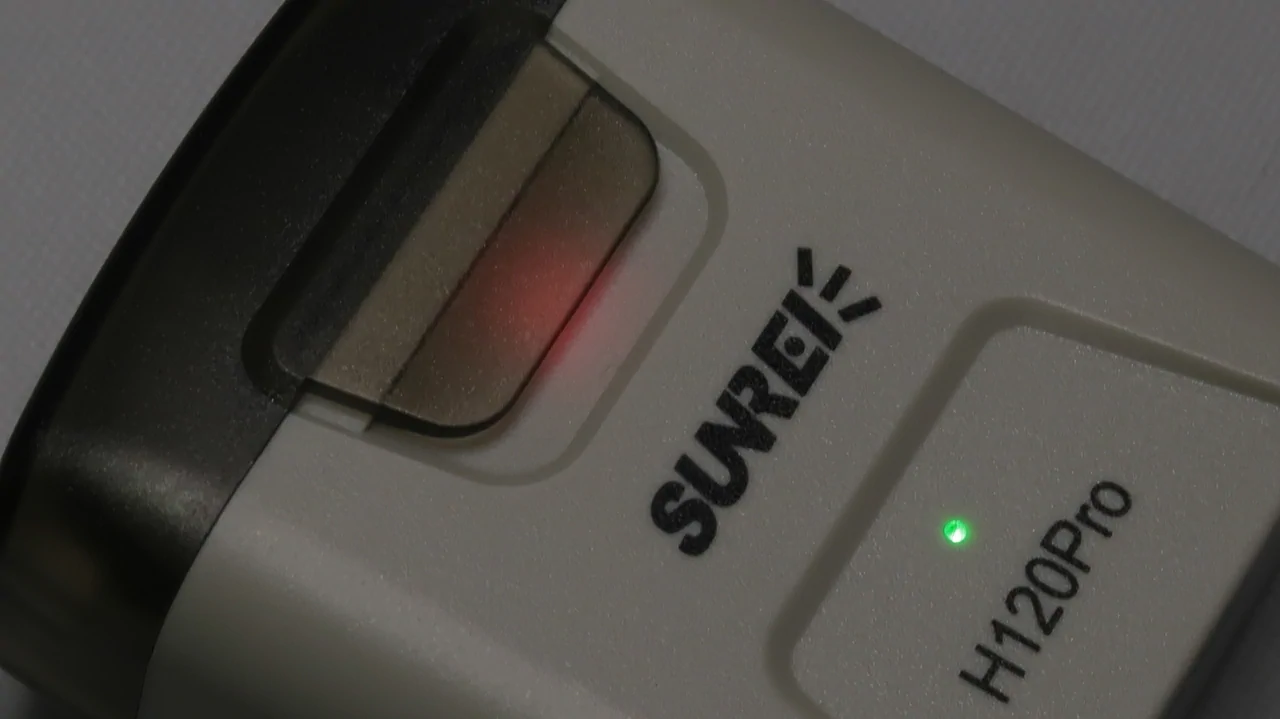

モーションセンサーが機能している場合は、スイッチ部分に内蔵された Green LED が点灯します。センサーで消灯した場合でもスイッチ部分は発光し続けるので、センサーの有効・無効の確認も容易です。

※メインスイッチをOFFにするとセンサー機能も解除されます。

気のせいかもしれませんが、素早く手をかざしても(※ココ重要)確実に点灯・消灯するようになったので、H100よりもモーションセンサーが鋭敏になったかもしれません…。(感知距離は10cm~15cmと同じ)

逆にゆっくりと手をかざすしてセンサーを作動させると、反射角度の関係なのか、点灯してすぐに消灯(またはその逆)する事がありました。

恐らく、ゆっくりと動かすと、かざした手の平や指に反射した赤外線を受光部が2回拾ってしまい点灯直後に消灯するような動作をするのだと思います。

とは言っても、『ゆっくりと動かさないと反応してくれない…』センサーではどうにも使い辛くストレスを感じるので『素早く動かしても反応してくれる…』センサーの方が遙かに便利で快適に操作できるのは歓迎であります。

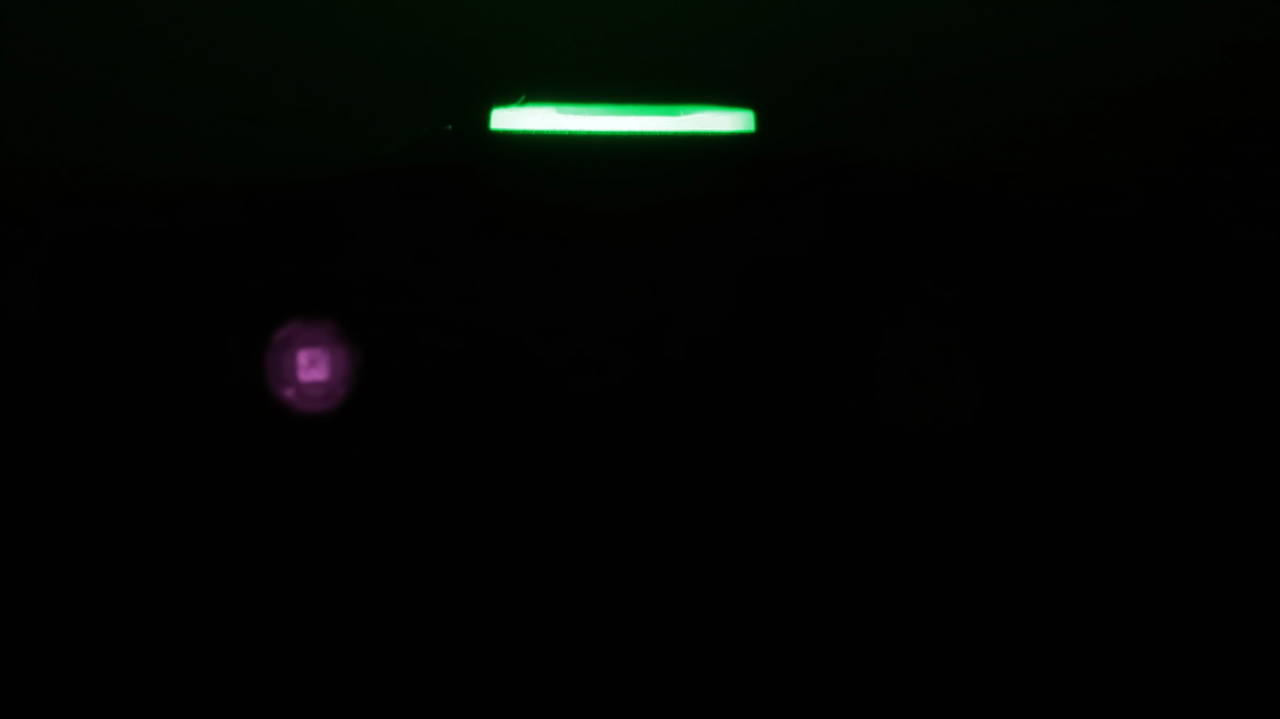

モーションセンサーを有効にしてデジカメを通して赤外線LEDを見ると、薄紫色に発光している事が判ります。

電池/充電

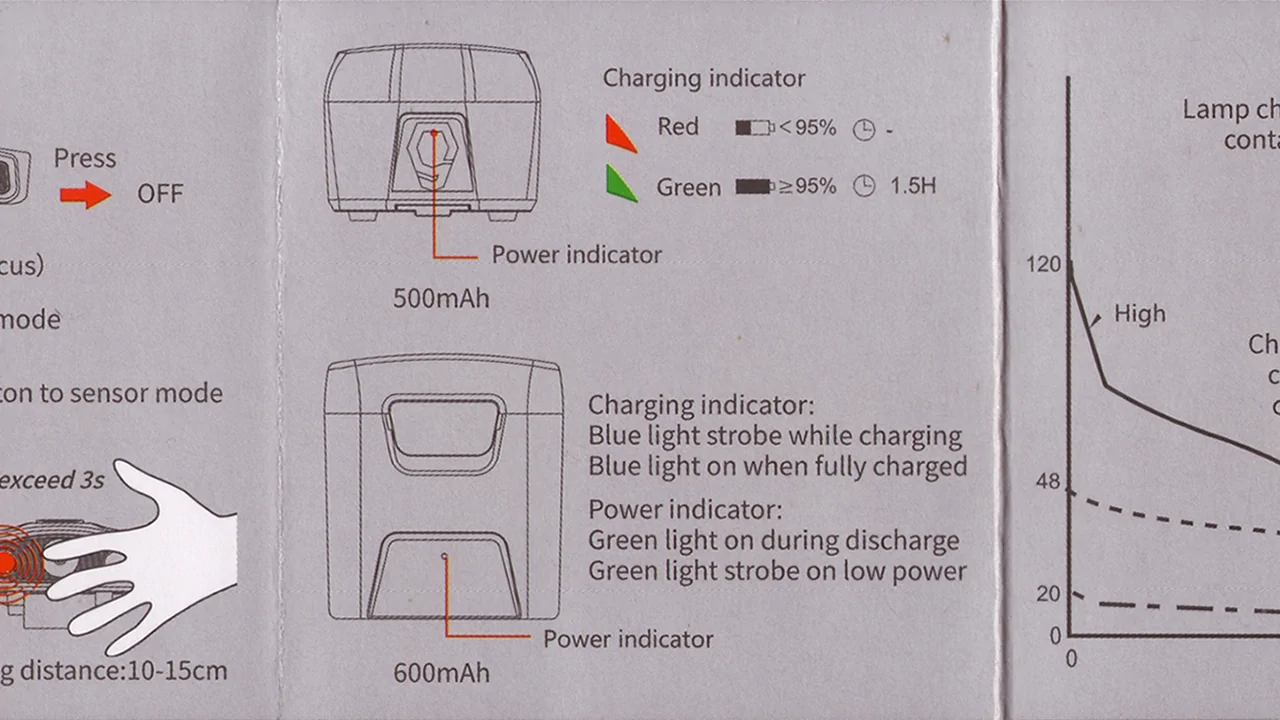

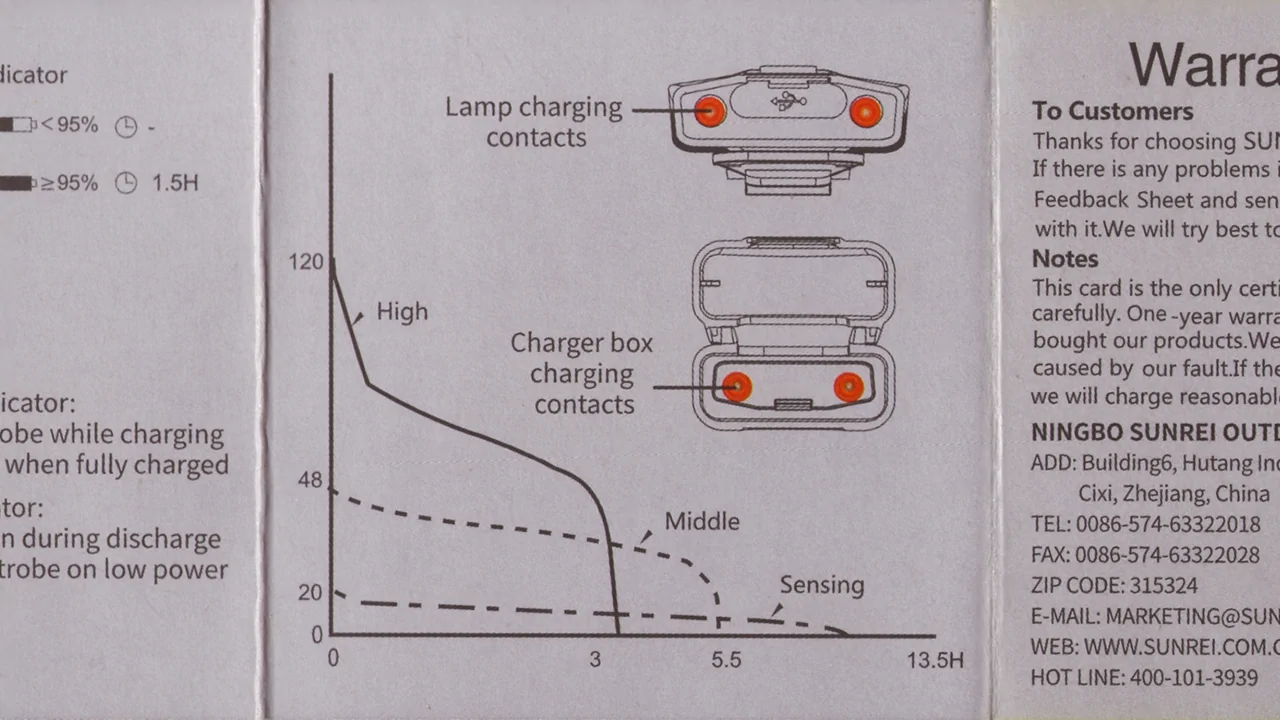

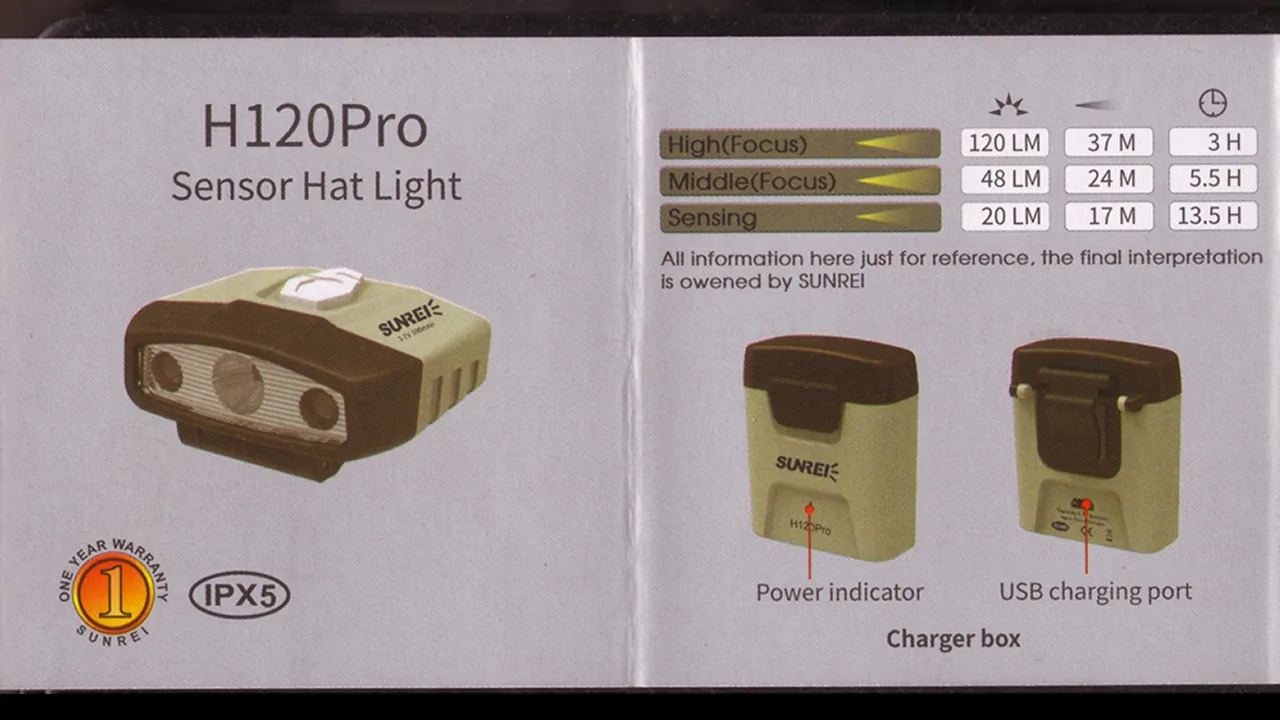

ベース側の充電池容量は600mAh、ライト本体側は 500mAh になっています。

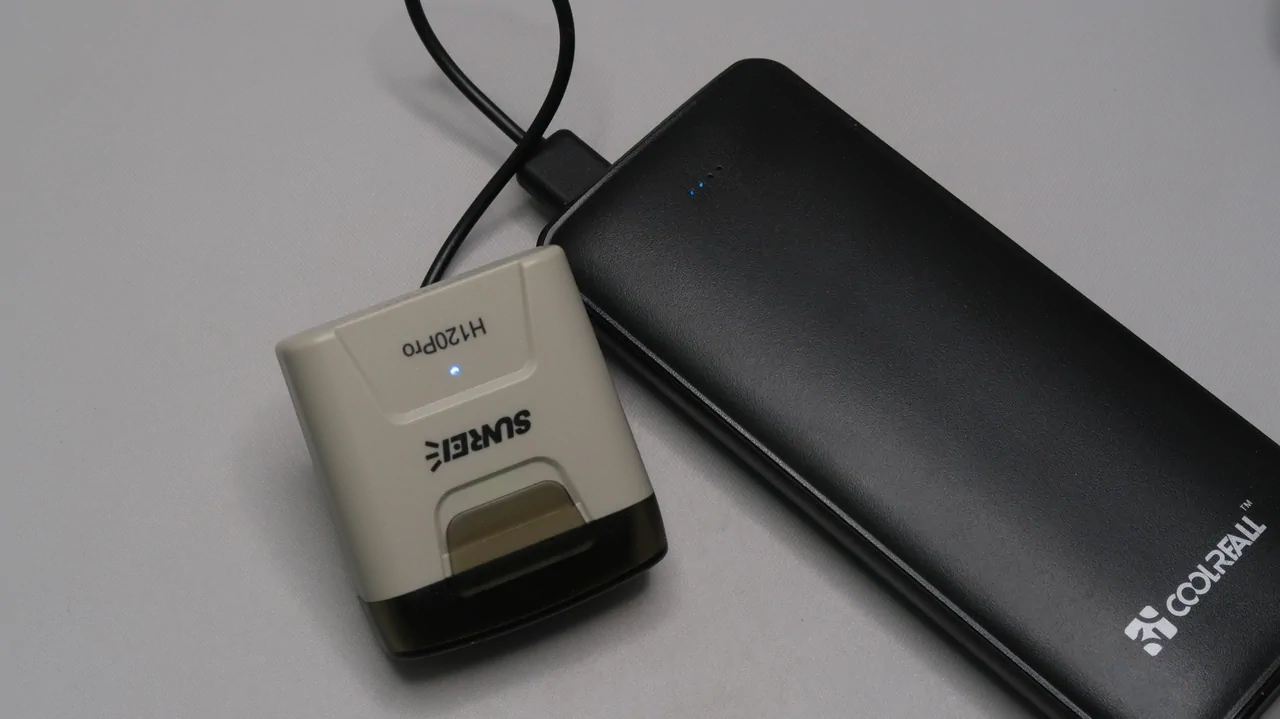

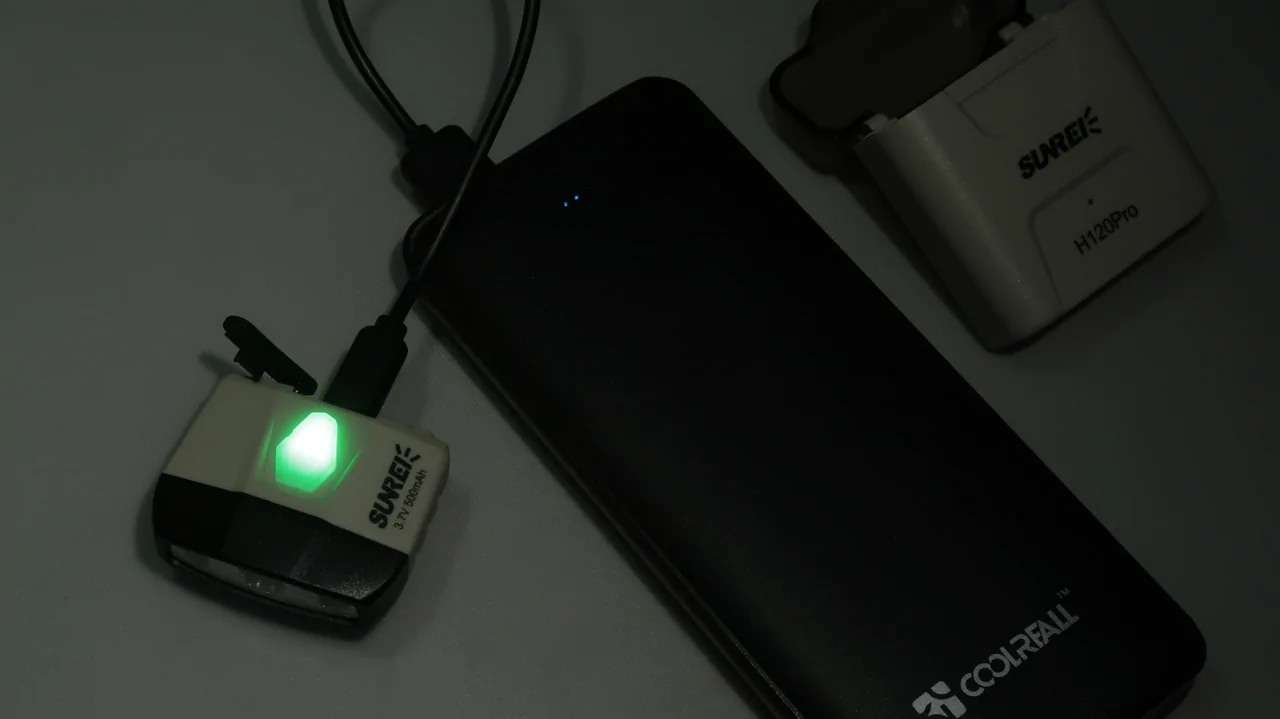

ベースユニットの充電中は【Blue light】が点滅、充電完了時には【Blue light】が常時点灯になります。

『Power indicator』の【Green light】の記述は、ベースユニットにライトをセットして充電する際のインジケーターの挙動について書かれていて、ライトユニットへの充電中は【Green light】が常時点灯、電池残量が少なくなるとインジケーターが点滅するので、ベースユニットを再充電、もしくはmicro-USBケーブルをつないだ状態で充電を行ってださい。

前述の通り、ベースとライトの双方に設けられた接点を介して充電されます。

ベース側接点の内部にはスプリングが内蔵されており、ベースの蓋を閉めると接点同士が確実に接触するようになっています。

ライト側の充電池が満充電状態になると充電は自動で停止します。

短期間であればセットした状態で保管しても問題ありませんが、長期間ベースにセットしたままにする場合は、接点部分に絶縁シートを挟んで保管し、3ヶ月に1回くらいを目安にベース、ライトの双方を充電する事をオススメします。

ベースユニットの充電完了時はインジケーターが『青』で点灯します。

ベースユニットを介さずに直接ライトを充電する場合は、ライト側のmicro-USBポートを使用します。

充電状態に応じてスイッチ部分のインジケーターが点灯します。

ベースにセットして充電する場合は、ライトユニットのスイッチ部分とベース部分のインジケーター両方が点灯して現在の充電状態を通知します。

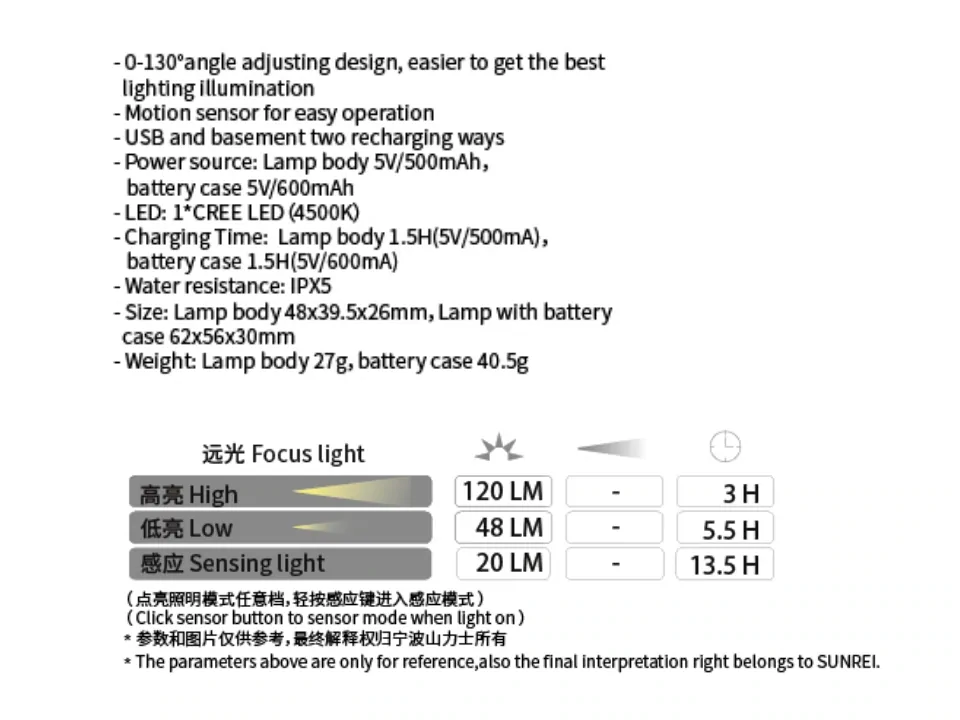

モード

モーションセンサーを使用しない場合は、Hi/Mid の2モードとなり、スイッチを押す度に【OFF】→【Hi】→【Mid】→【OFF】の順で動作します。

モードメモリは備えておらず、再点灯時には必ず【Hi】で点灯を開始します。

点灯開始から3秒以上経過してスイッチを操作すると【Mid】ではなく【OFF】になります。

モーションセンサーを使用する場合は Sensing(Low) のシングルモードになります。

SUNREI H120 Pro – IR Motion Sensor Mini Cap-light : review(日本語版)

照射

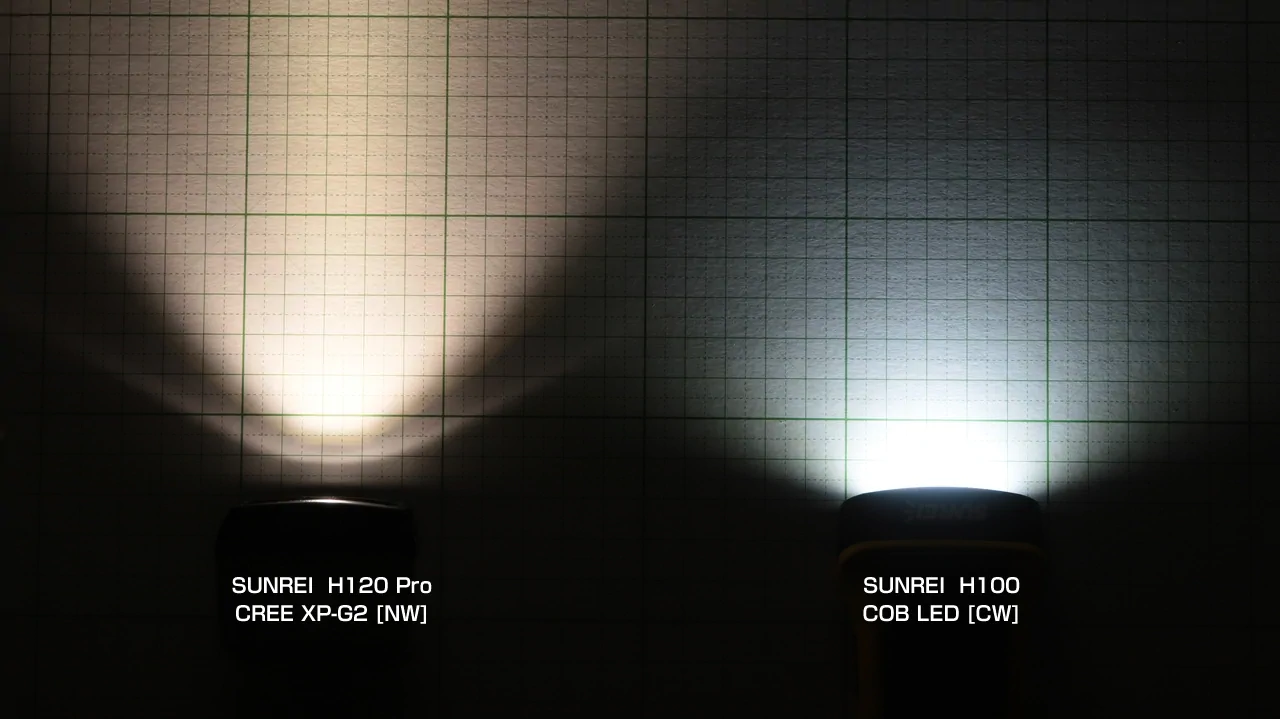

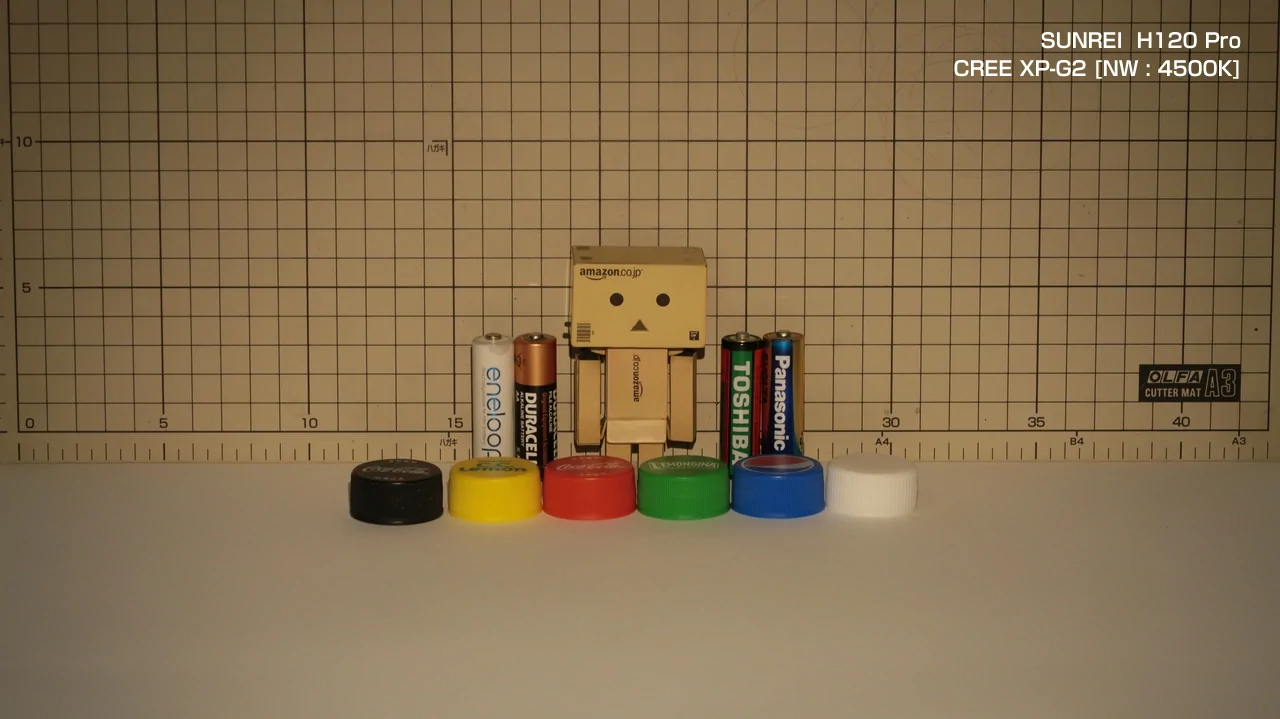

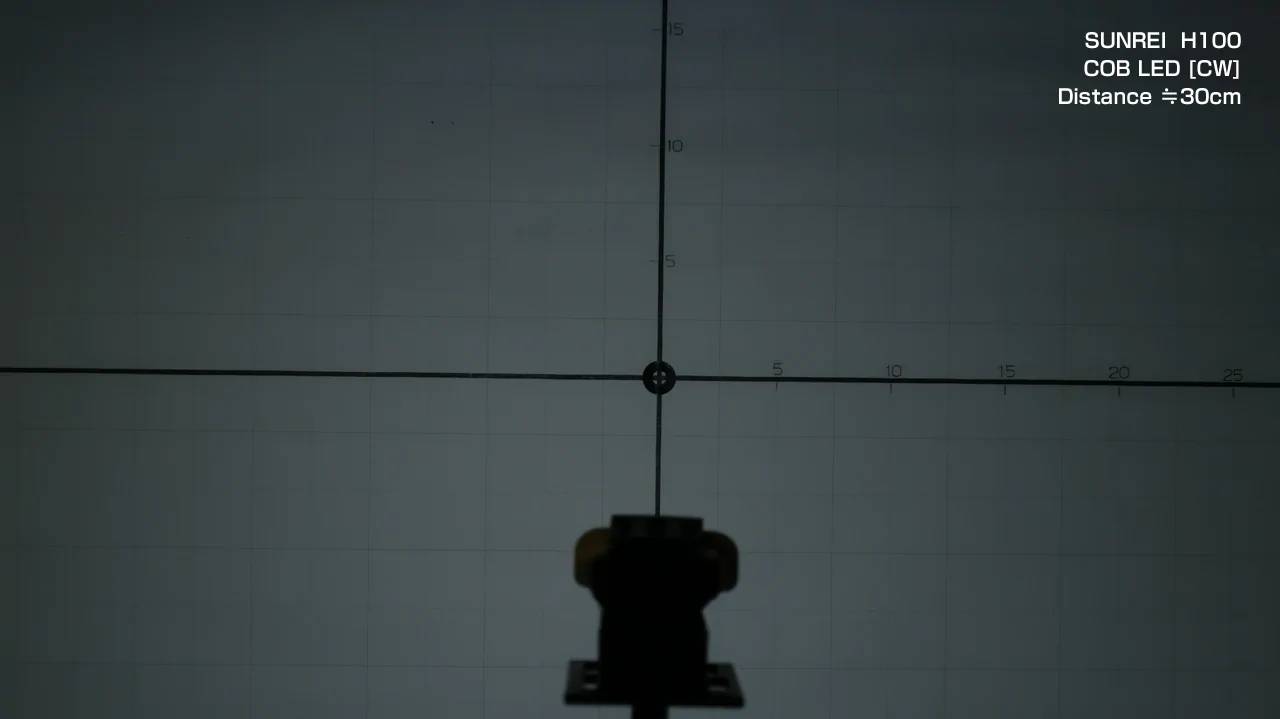

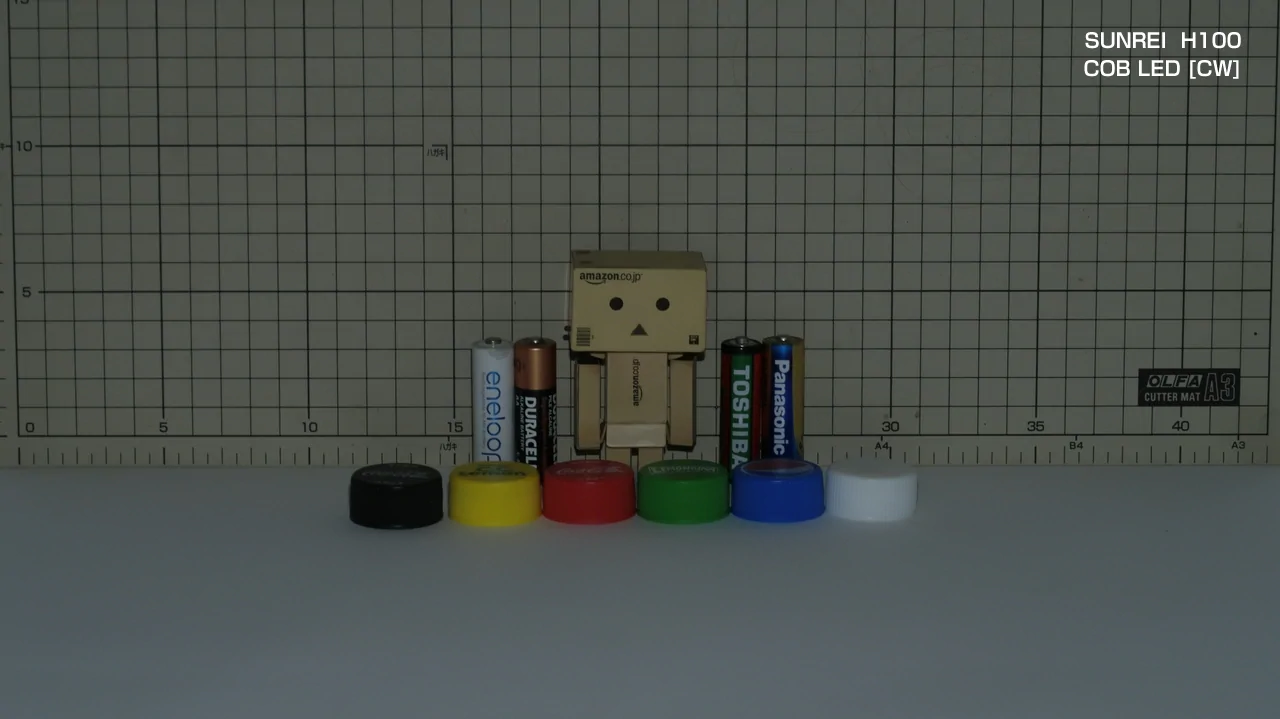

同社のH100と照射比較してみました。

水平照射

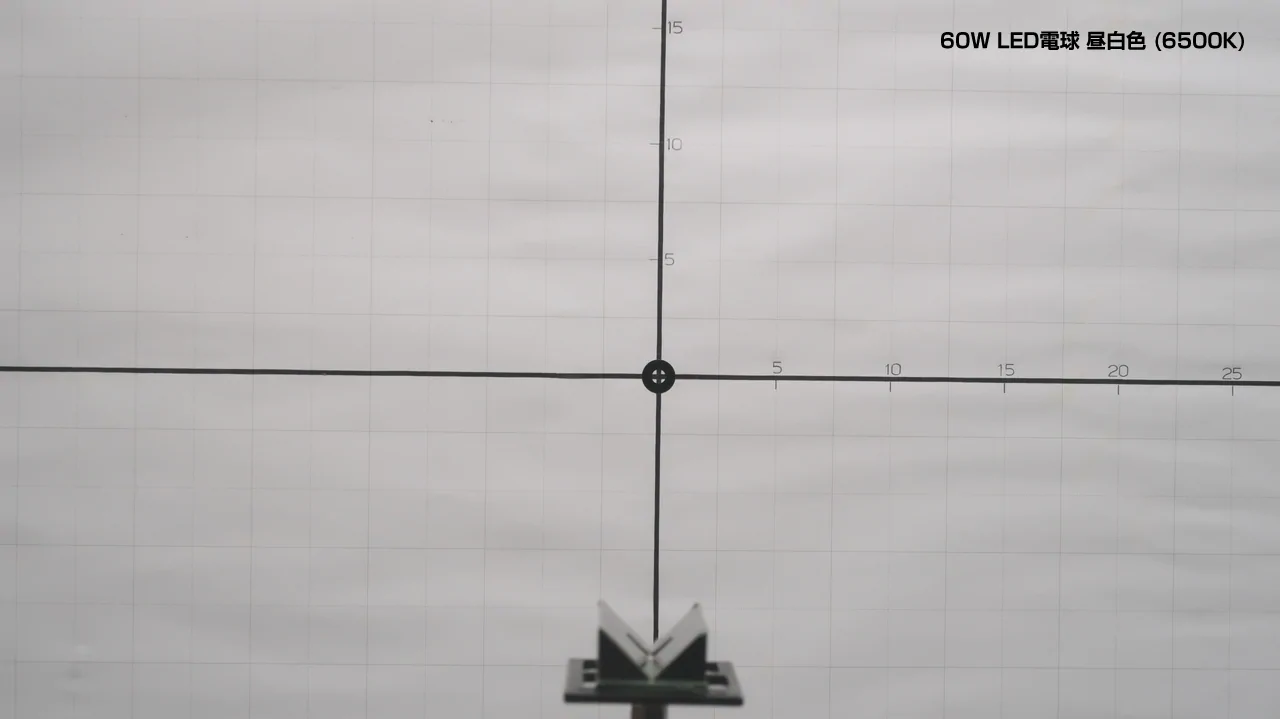

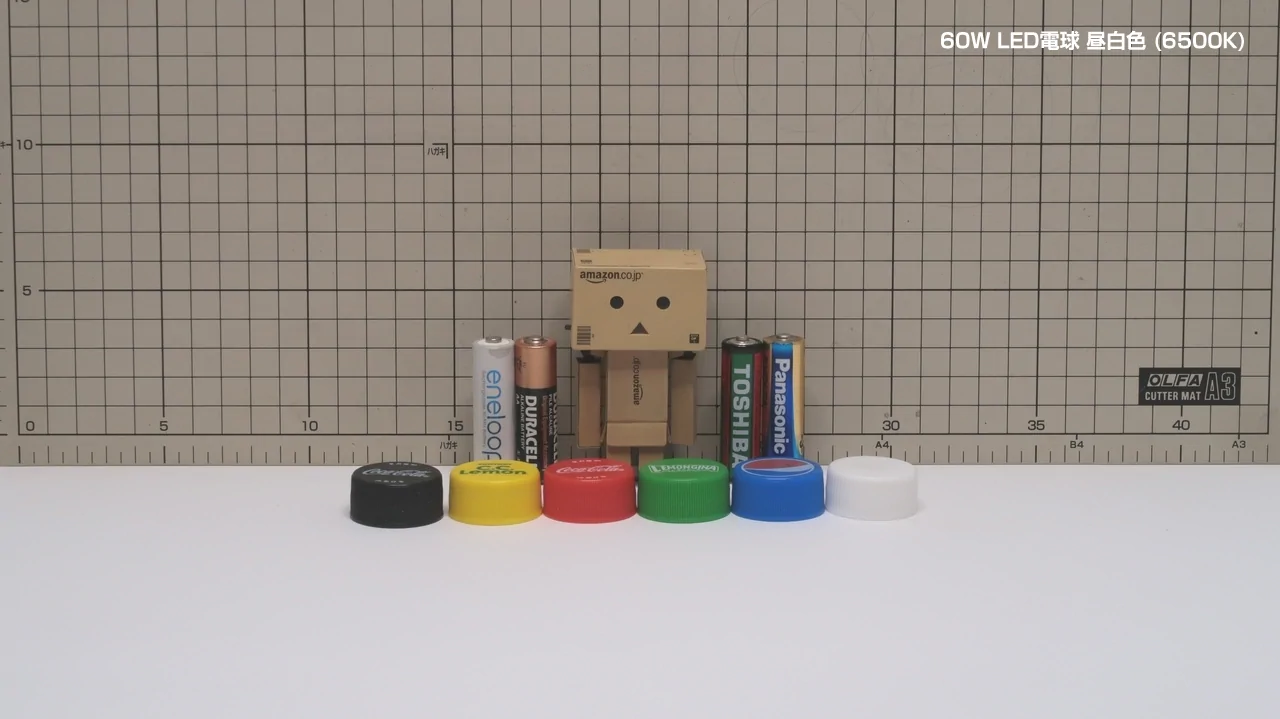

配光/光色/演色

LED電球

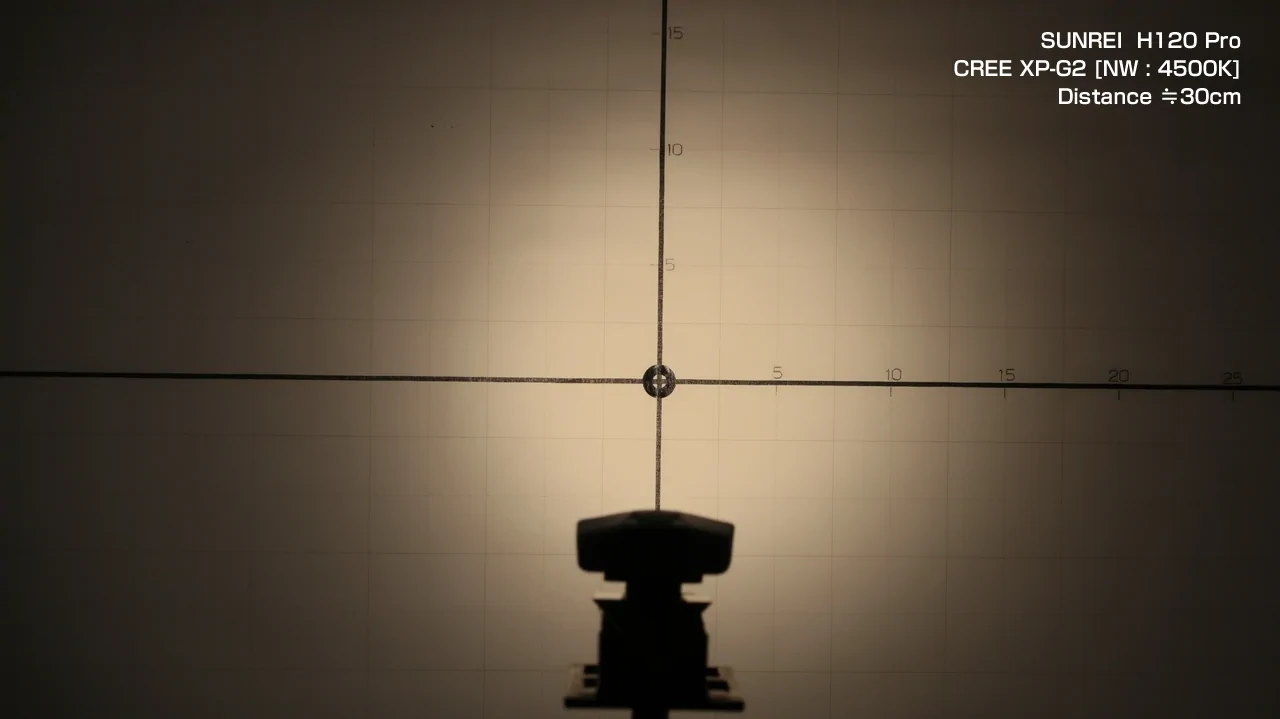

SUNREI H120 Pro:照射距離=約30cm

SUNREI H100:照射距離=約30cm

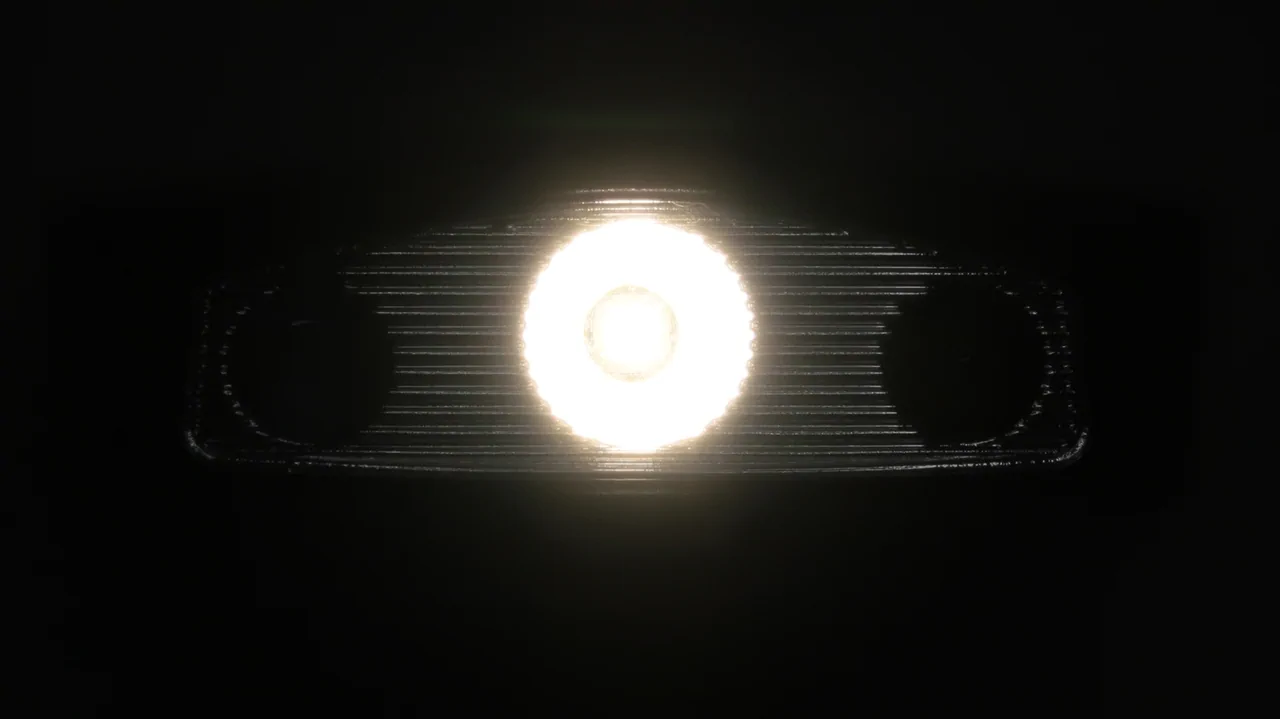

小さいながらも H120 Pro の光学がリフレクターであるが故に、中心光と周辺光が存在する配光となっています。

COB LED を搭載した H100 とは明らかに異なる配光で、120lm の【Hi】モードでは、それなりの距離まで照射可能となっています。

H120 Pro は、その出力値から近距離照射がメインとなりますが、4500Kの色温度により目への刺激も少なくなっています。光色についてはやや緑成分が強いように感じますが色の識別は十分可能です。

まとめ

SUNREI H120 Pro はキャップライト(ヘッドライト)としての使用を前提とした製品であり、手軽に充電、いつでも満充電状態で使用開始できるのが最大のウリかと思います。

帽子のバイザー以外の場所に装着してウェアラブルライトと使いたいのであれば同社のH100の方がオススメですが、キャップライトという用途に絞って比較してみると、配光や光色、モード数などから H120 Pro の方が使いやすいかと思います。

双方に内蔵された電池容量から、ライト側が空の状態で1回充電するとベース側の電池残量も底をつく計算になりますが、短時間で点灯・消灯を繰り返す使い方であればバッテリーの消耗も限られ、結果として『追い充電』を繰り返す使い方になるかと思います。

もし、H120 Pro をガッツリ使うのであれば、別途モバイルバッテリーを用意しなければなりませんが、そういう用途には本格的なヘッドランプの方が適していると思います。

充電式なので防災・減災用途とするには不安が残りますが、ベースユニットを1回分のバックアップ電源として使え、手軽に追い充電できるのは魅力かと思います。

H100よりも小型・軽量化されており、夜のジョギングなどの用途にもぴったりなキャップライトだと思います。