今回ご紹介するのは、月の女神の二つ名を持つ、ズーム機構のフラッシュライト BRINYTE T18 Artemis(以下、T18) ですが、この製品はワイヤレスリモコンによる調光機能を備え、白色LEDの他に Red/Green/赤外線(IR)LEDの交換モジュールが用意されています。(※白色LED以外はオプション)

最初にT18レビューのお誘いを頂いた時は、ラージヘッドのズーム式フラッシュライト…という程度の予備知識しかなく、UniqueFire的な製品かなぁ?…と勝手に想像していました。

…が、T18を一通り使ってみた印象は、形こそハンドライトの形態をとっていますが、諸々の仕様・操作方法から『汎用ライト』というよりも、特定の用途に軸足を置いて製品化されていて、T18がワイヤレスリモコンとセットとなっている理由も理解できました。

ちなみに今回は、T18本体以外にも、赤色(Red)・緑(Green)・赤外線(IR:850nm)の3種類の交換用LEDモジュールをご提供いただき、いつもより画像点数が多くなってしまったので、第1部はT18本体のレビュー、第2部はLEDモジュールの紹介や操作方法、照タイム画像…と、2部構成でレビューをお届けします。

製品HP

- Brinyte Flashlight mainly in tactical and hunting – brinyte.com

- Brinyte T18 Artemis – brinyte.com

- Brinyte T28 Artemis – brinyte.com

Brinyte Official SNS

- Facebook – Brinyte Flashlight

- instagram – Brinyte Flashlight / brinyte_flashlight

- Twitter – Brinyte Flashlight / @brinyte

関連記事

INDEX

パッケージ

このT18はレビュー用のサンプル品なのでクラフト紙の簡易パッケージですが、製品版では化粧箱にパッキングされています。

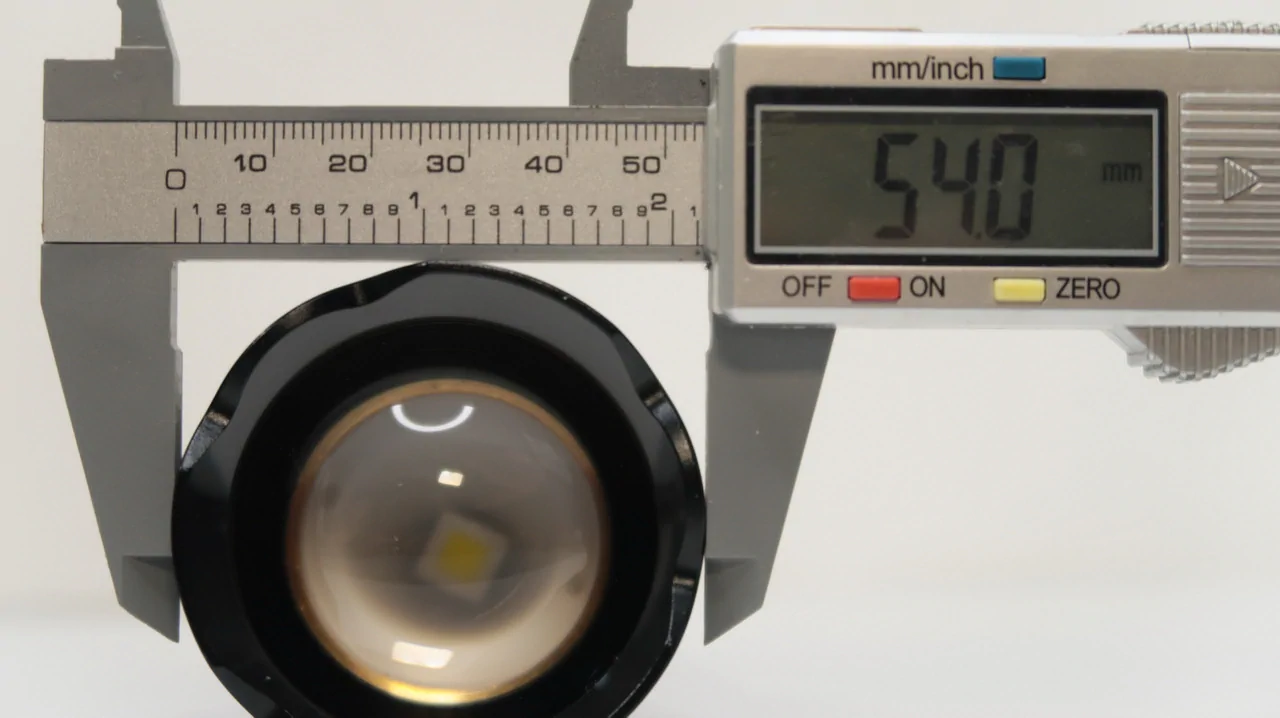

T18本体、ワイヤレスリモートコントロールスイッチ、USB Type-C 充電ケーブル、micro-USB 充電ケーブル、予備Oリング、製品マニュアル(英文)となっています。

21700 Li-ion充電池は本体にセットされた状態で出荷されるので、使用前に絶縁シートを除去してください。

リモコンは電池切れになっている事も有り得るので、その場合は充電してから使用してください。

仕様/サイズ

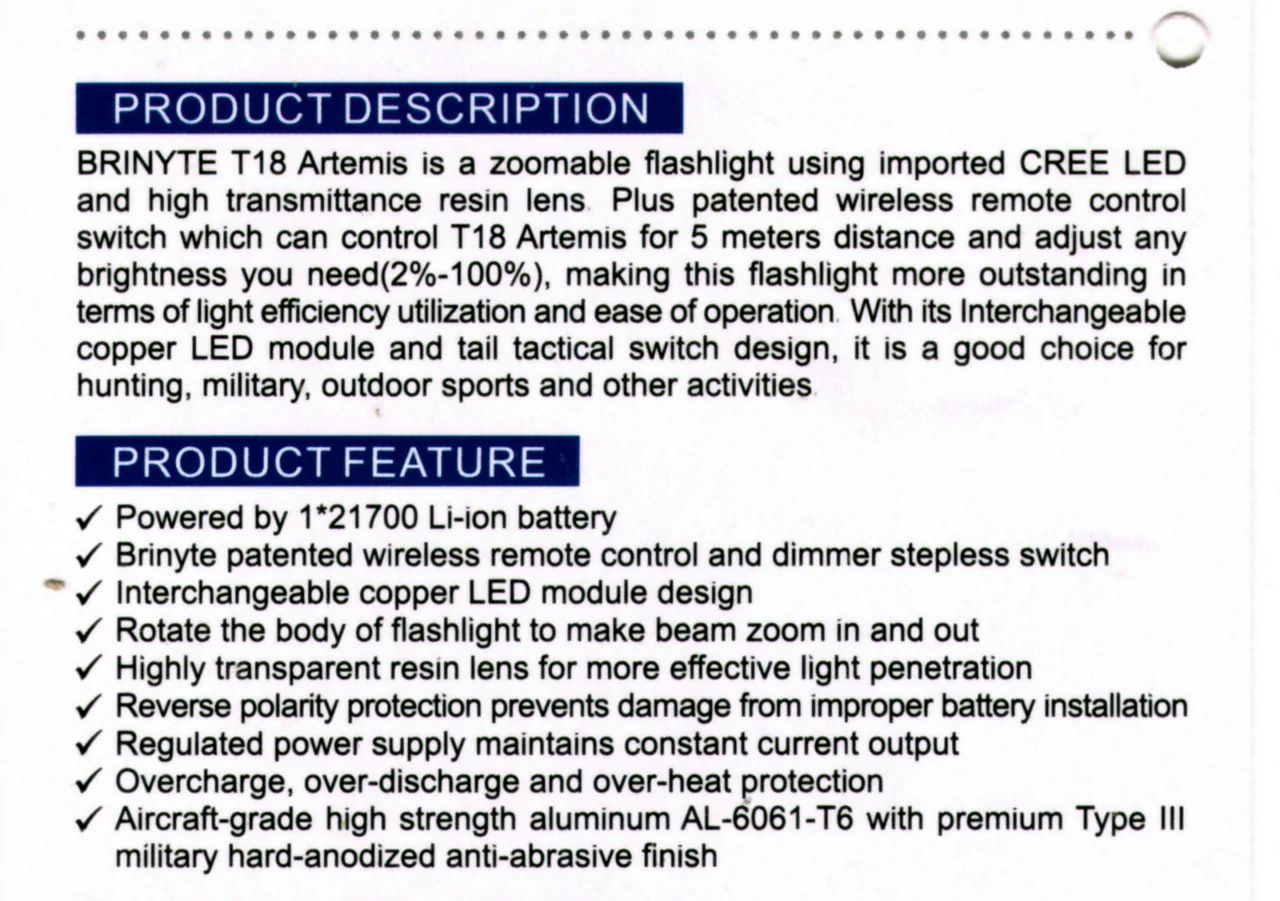

リモコンの有効距離が5m、2%-100%の調光、21700仕様、銅製LEDモジュールなど、T18の特徴が簡潔にまとめられています。

・全長:165~180mm

・ヘッド径:54mm

・グリップ径:25.4mm

・重量:194g(電池重量を除く)

※カタログ値

ヘッド径比較の為に Lumintop GT-mini(φ50mm) と並べてみましたが、実際に比較してみると思ったよりもコンパクトかなと…。

21700仕様のズーム式だけに全長は大きめですが、グリップ径は25.4mm(1インチ)に抑えられています。

21700 Li-ion充電池を含む装備重量は約270g、単セル機としては重めですがラージヘッドのズーム式である事と、LEDバルブが交換可能な構造でありキャニスター素材が銅製である事も影響していると思います。

ボディ

ボディは 6061-T6 アルミ製で表面仕上げは HA-Ⅲ。

ヘッドとテール部分の長方形グリッドのローレットと、グリップ部分の模様がBRINYTEの製品である事を主張しています。

全体のフォルムは、ズーム式フラッシュライトらしい…とも言えますが、T18がズーム式であることを知らなければ、ラージヘッドの飛び系ライトに見えると思います。

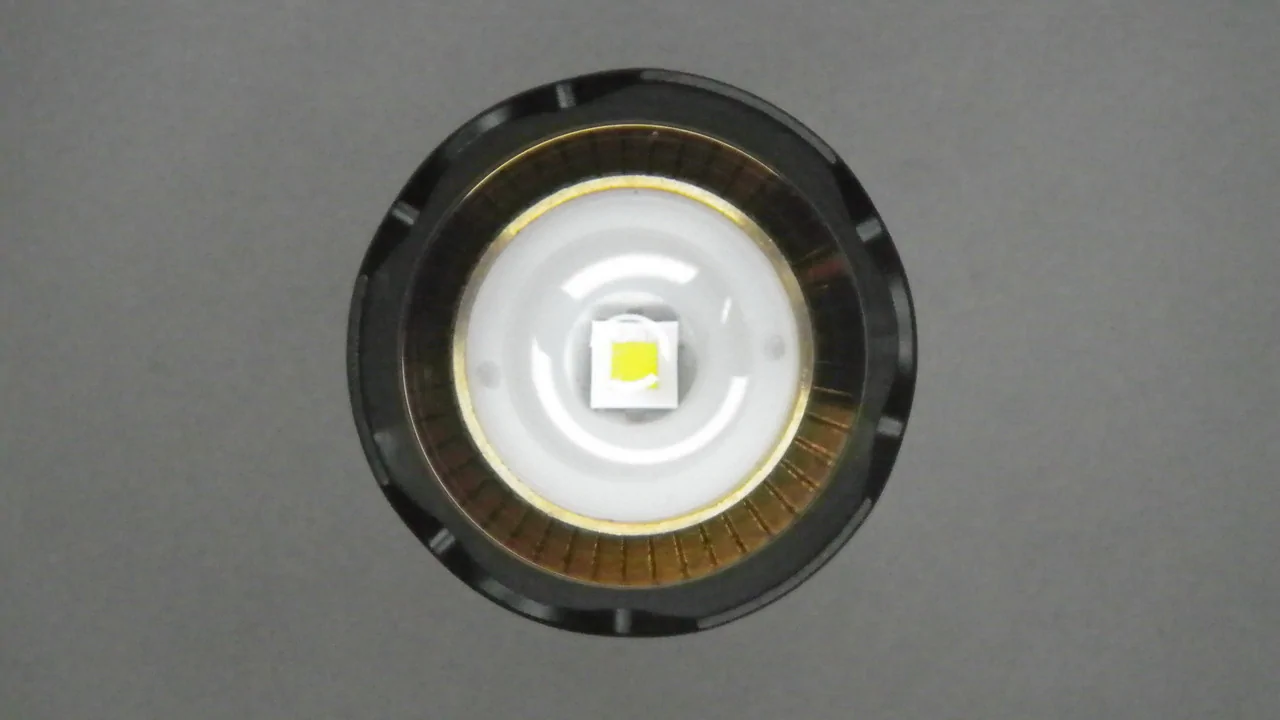

ヘッド

レンズ形状は一般的な片面凸レンズです。

先端ベゼルの面取りもしっかりとなされています。

標準バルブのLEDは、CREE XP-L Hi の Cool-whiteです。

長方形グリッドのローレットや大きな凸レンズが、カメラの魚眼レンズを連想させます。

グリッド部分のCNC加工、表面仕上げとも非常に綺麗ですが、T18の現物を手にして、ヘッド部分の彫り込みの造形がC8に似ている事に気付きました(笑)

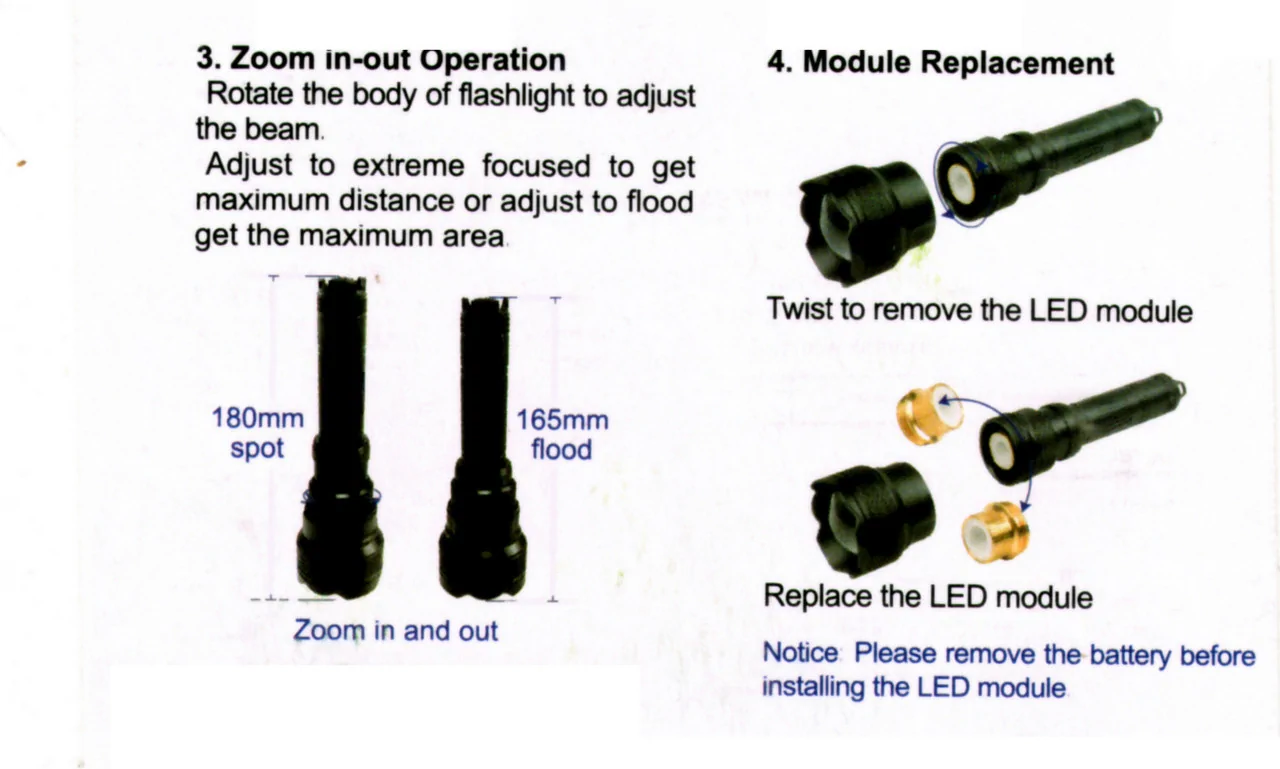

ズーム機構

T18のズーム機構はスクリュー式です。

前後にスライドするタイプのズーム式ではないので焦点もズレにくいのですが、単純なスライド式と比べると、ワイドからスポット、またはその逆に素早く切り替えるのが苦手…でもあります。

最スポット状態にするとライトの全長が15~16mmほど長くなります。

ワイド端の状態からヘッドを時計廻りに回転させるとスポット光に、スポットの状態から反時計廻りにヘッド廻すとワイド光になります。

↑の画像でグリスが付着している部分の素材は樹脂で、ワイド端にした時(ヘッドを完全に締めた時)のガタツキ防止と、ヘッドを固定させる役目を果たしています。

この樹脂パーツとヘッドユニットの摩擦によって、意図せずヘッドが動く(伸びる)のを防いでいますが、スポットにする場合の初動では、少しチカラが必要で、意識してヘッドを廻す必要があります。

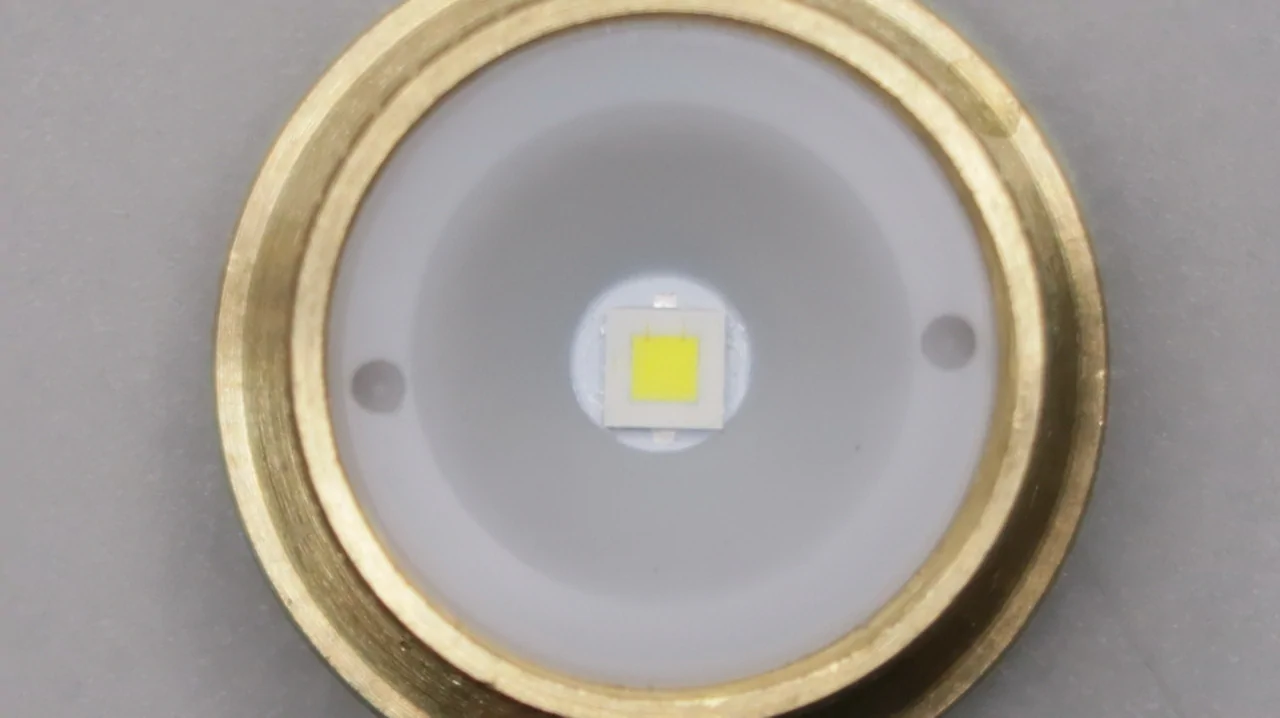

LEDモジュールの交換

LEDモジュールの交換は、先端のベゼルを外す必要はありません。

ヘッドパーツ自体が2ピース構造になっており、モジュール交換がしやすい構造になっています。

モジュール部分にもローレットが施されているので、工具を使わずにモジュールの交換が可能です。(手袋をしていてもOKデス♪)

モジュールのネジ部分が、直接ボディに熱を逃がす(伝える)経路となります。ネジの長さからして接触面積はそれほど広くはないのですが、最大出力で点灯するとT18のボディやヘッドが結構熱くなるので、熱伝導(排熱)に問題はなさそうです。

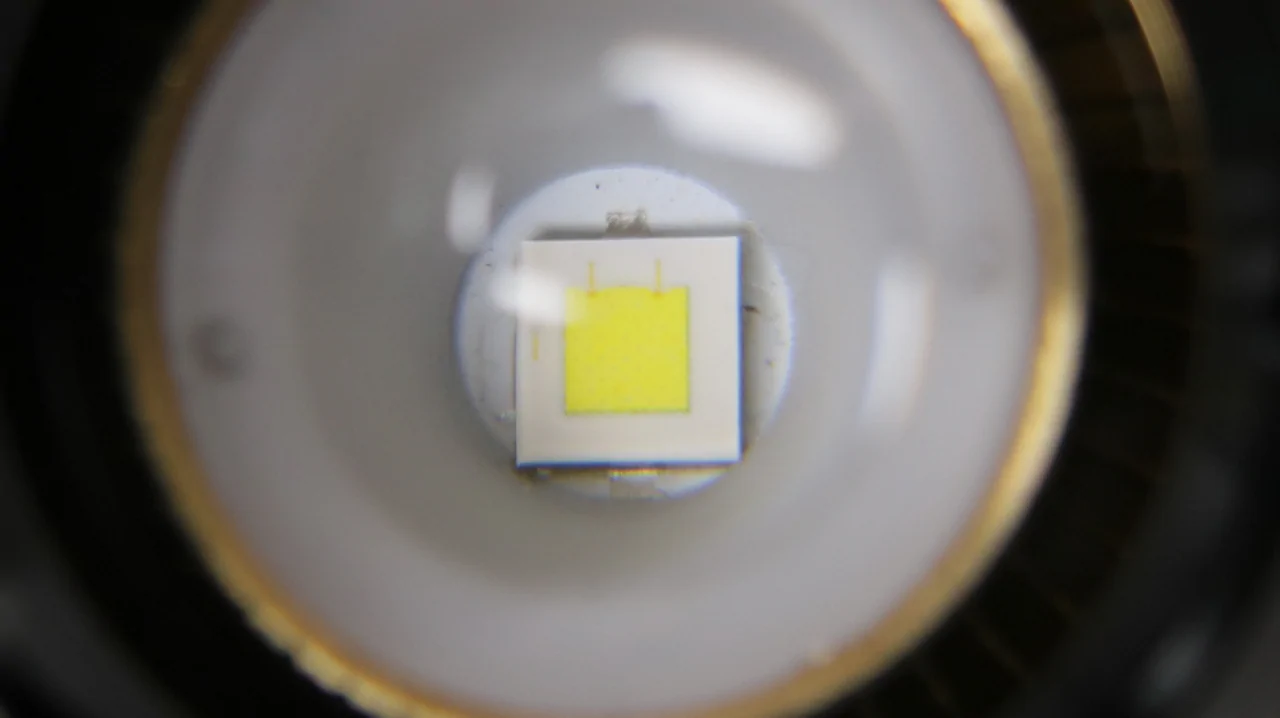

キャニスターの素材は銅(正確には真鍮?)なので、LEDモジュール単体でも約29グラムの重さ(※実測値)があります。

白い樹脂パーツがリフレクターのような役割を果たしてLEDの光を効率良く前面に反射します。また、この樹脂パーツによってキッチリとLEDのセンターが出ています。

LEDモジュール側の基板が、どの程度の制御を行っているのかは不明です。

ただ、Vfの異なるLEDモジュールが簡単に交換できる事からして、T18の本体側に組み込まれた基板は信号の受信から出力制御の全般を担っていて、モジュール側の基板は、定電圧回路のみが実装されている…のかもしれません。(※あくまで想像です)

LEDモジュールを外すと、5つの突起(接点)とタクトスイッチが実装されているPCBが見えます。

5つの突起の間隔は、LEDモジュール側基板の同心円のパターンと合致し、スプリングが内蔵されていて指で押すと前後に動きます。LEDモジュールを締め込んでいくと、PCBの接点とモジュール側のパターンが確実に接触する仕組みです。

タクトスイッチの役目は…よく判りません…(^^;

最初は安全装置的な?…とも思ったのですが、タクトスイッチとLEDモジュールが接触するとなると、位置的にショートしてしまうので、動作制御に直接関係したスイッチではなく、製造工程のリセットとか、テストなどの役割を果たしているのかもしれません。

いずれにしろ直接動作に関係するスイッチではなさそうなので、普段使いでは特に意識しなくても良いでしょう。

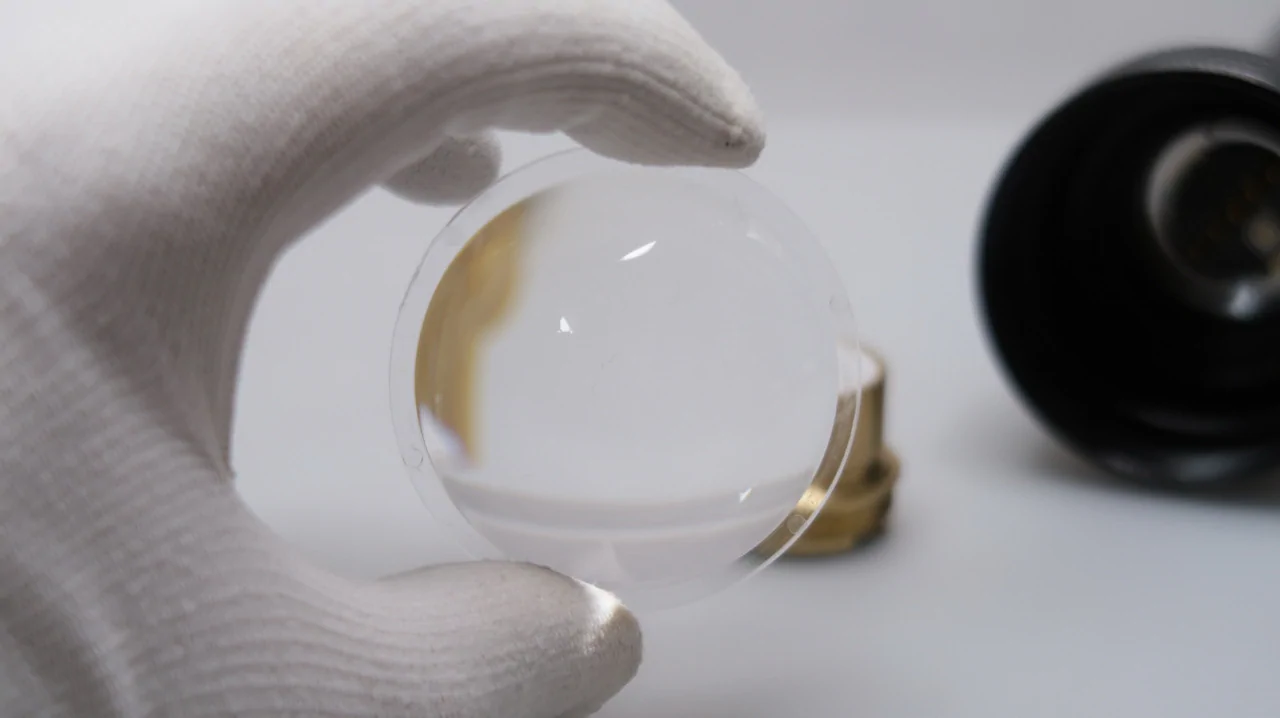

レンズ

LEDモジュールの交換は前述の通りで、レンズを外す必要はありませんが、メンテナンスは可能となっています。

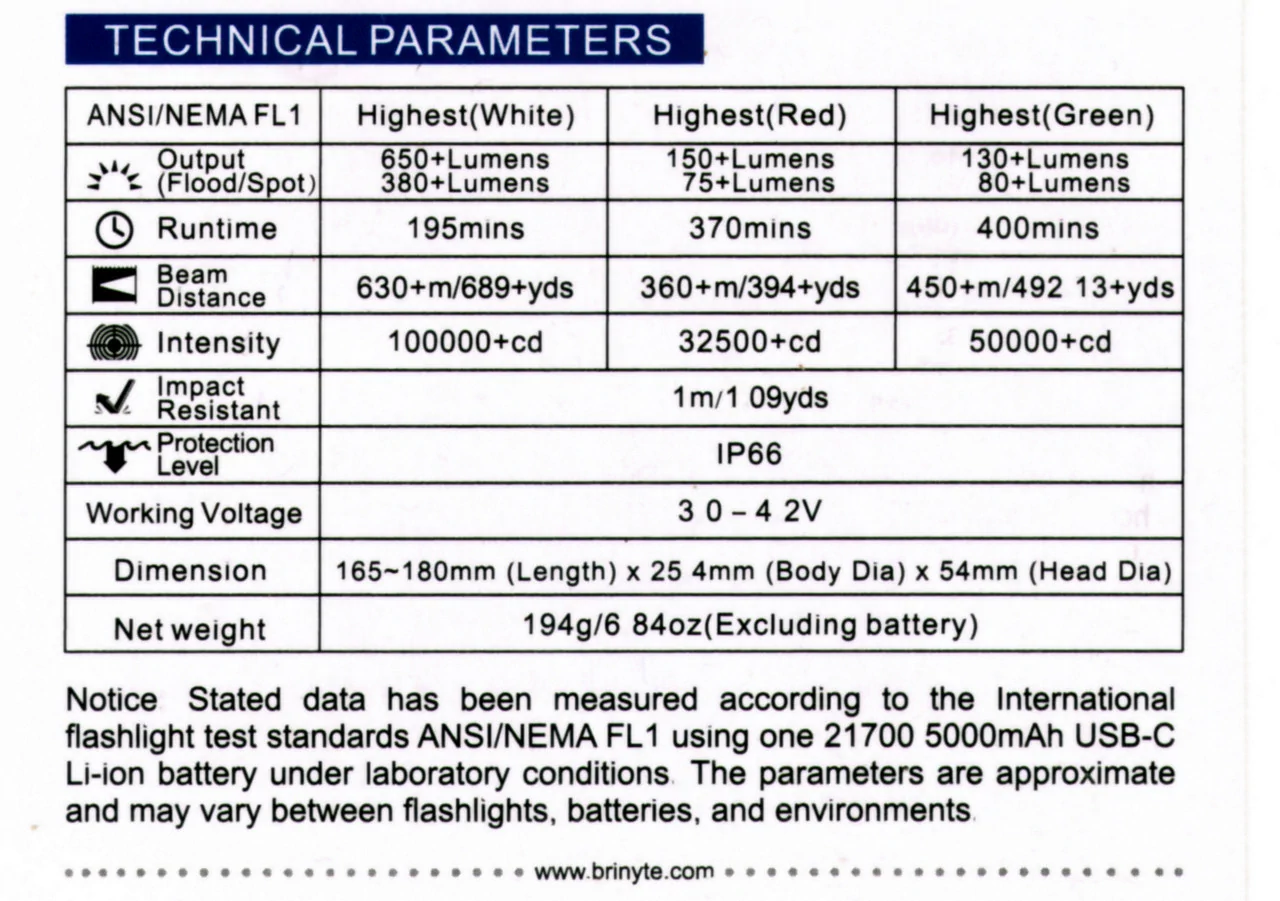

レンズは透明度の高いアクリル製で、レンズ単体の直径は実測で50mmでした。

先端ベゼルとレンズを外してもLEDモジュールの交換は可能ですが、モジュールを緩めたり締めたりするのが面倒ですし、レンズを触る事になるのでオススメはできません。

ヘッド側の+接点にはスプリングを装備しています。

レンズを外した状態では、LEDモジュールの白い樹脂パーツがリフレクターのような役割を果たしていて、LEDそのままの照射角度より少しだけ狭角になっています。

スイッチ

スイッチはフォワードクリック式で間欠点灯が可能です。

メインスイッチが【OFF】の状態から間欠点灯、または常時点灯とする場合は、常に出力:100% の状態で点灯を開始します。

テールエンドはUシェイプ形状でテールスタンドも可能ですが、重心が高く不安定になるのでストラップホールのためのUシェイプでしょう…(^^;

スイッチブーツにはBRINYTEのロゴが刻まれています。

スイッチの感触は、半押しの接点位置は浅めで、割と軽いチカラで点灯できます。スイッチを完全に押し込むと常時点灯になりますが、ボディがややスリッピーなのと、常時点灯の接点位置が深いので意識してライトをホールドする必要があります。

テールキャップはグリップ内部にネジ込むタイプで、グリップ径と同じ1インチに収まるようになっていますが、これもT18の用途を考えると納得です。

ネジ山は台形加工されているので強度的にも不安はありません。

電池

電池はテール側から【+】極をヘッド側に向けて装填します。

21700仕様でありながらグリップ径が25.4mmなので、グリップの肉厚が薄くなるのは仕方ないのですが(実質1.5~1.8mmくらい?)、普通に使うのであれば剛性感の不足は感じないでしょう。

流石にテールキャップが中ネジ構造なのでグリップ端は極薄(約0.5mm)になりますが、ココもスイッチユニットを装着していれば、簡単に変形する事はまず起きないでしょう。

付属の21700 Li-ion充電池のサイズは、直径:21.4mm、全長:76.4mmです。プロテクト回路やUSB充電機構を備えている関係なのか、全長はかなり長くなっています。

充電

電池の充電は、付属のUSB Type-C の充電ケーブル(約1m)を使って行います。

このサイズ(長さ)の21700をセットできる充電器は限られて来ると思いますが、この手の電池も、普通の充電器で充電すると確実に電池が昇天召されるので、T18付属の電池を充電する場合は、必ず直接USB接続で直接充電してください。

ソース電源側が給電可能な状態であれば、Type-C ケーブルを接続するだけで充電が開始されます。

充電中は、電池の【+】接点の中央部に配置されたインジケーターが【赤】で点灯、充電完了時には【青】に変化します。

電池容量が5000mAhなので5V・1Aで充電したとすると、単純計算で空の状態から約6時間程度必要となります。もし2A充電に対応しているならば、約3時間で充電が完了することになります。

ワイヤレス・リモートコントロール・スイッチ

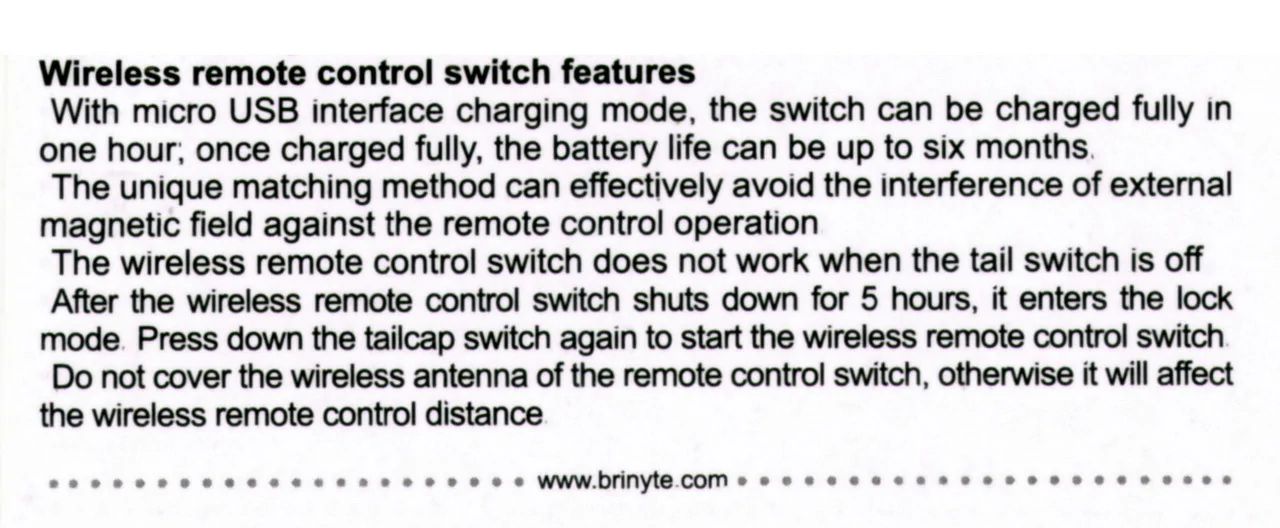

=== 和訳 ===

ワイヤレスリモートコントロールスイッチの特徴

mlcro-USBの充電により、約1時間で完全に充電できます。完全に充電されると電池寿命は最大6ヶ月になります。独自のマッチング方法により、リモートコントロール操作に対する外部磁場の干渉を効果的に回避できます。

ワイヤレスリモートコントロールスイッチは、テールスイッチがオフのときは機能しません。

ワイヤレスリモートコントロールスイッチは、5時間後にシャットダウンした後、ロックモードに入ります。その場合はテールキャップスイッチをもう一度押して、ワイヤレスリモートコントロールスイッチを起動します。

リモートコントロールスイッチのワイヤレスアンテナを覆わないでください。ワイヤレスリモートコントロールの距離に影響します。

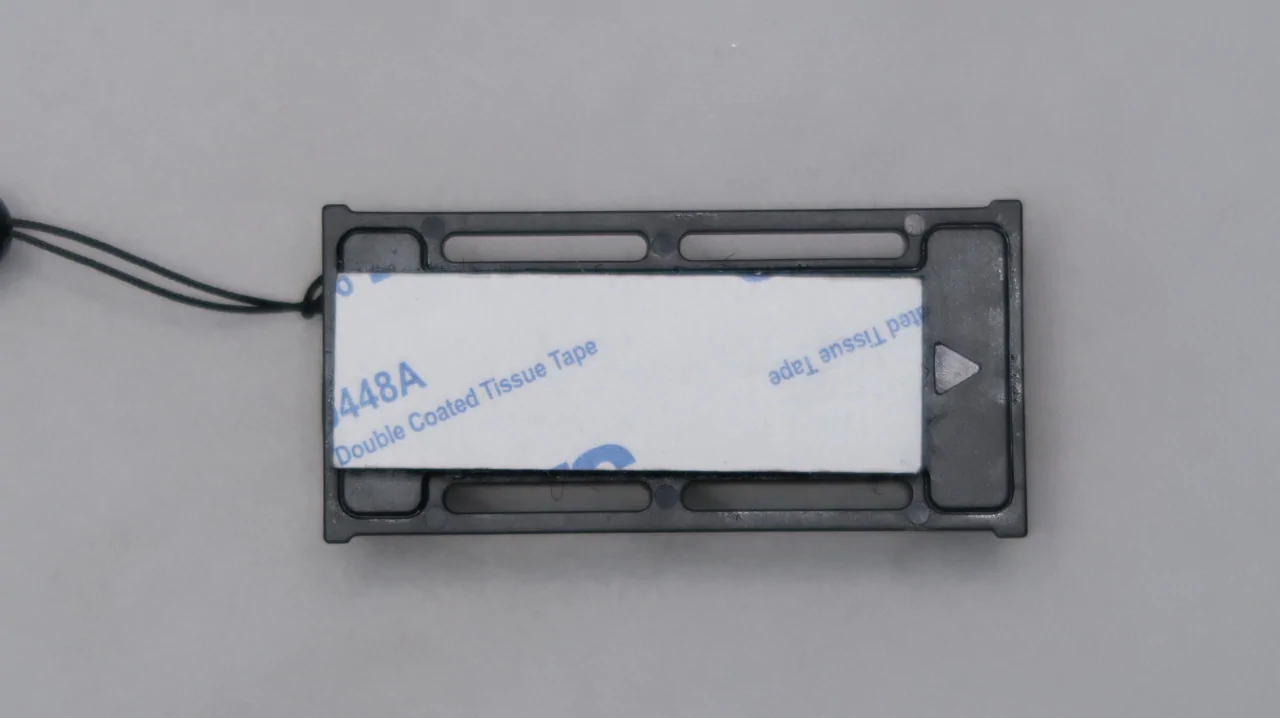

T18付属のワイヤレス・リモートスイッチは樹脂製の筐体で、裏面にベルクロシールが貼られています。(剥離紙の見えている側がループ面です)

サイズは↑な感じで、幅:20mmのスリットが4箇所設けられ、ウェビングベルトでも固定できるようになっています。(※ウェビングは同梱されていません)

スイッチボタンは柔らかいウレタン系(かな?)ゴム素材で、スイッチ表面のアイコンは、大きく深く刻まれています。

3つのスイッチボタンのうち、中央が【点灯/消灯】操作、先端側の《+》アイコンが刻まれたスイッチが【増光】、ストラップホールに近い終端側の《-》アイコンが【減光】スイッチになります。

マニュアルにも記述がありますが、リモコン操作はT18本体のメインスイッチが【ON】の状態でないと機能しません。

リモコンを含めた具体的なT18の操作方法は、第二部で改めて解説いたしますが、リモコンの+/-スイッチの操作で無段階調光になり、調光操作はリモコンのみで可能となっています。

スイッチボタンを操作すると、リモコンの先端付近に配置されたインジケーターが点灯します。

リモコン側に発光部がなく、ライト側にも受光部が存在しないので、電波方式のリモコンだと思われますが、方式や出力などの詳細な仕様は不明です。有効範囲は約5mとなっていますが、仕様によっては日本の電波法や技適に抵触するかもしれないので、微弱無線の規定内に収まっているか、周波数や電界強度についてメーカー側に確認して貰っています。

リモートスイッチの充電

micro-USBポートはスイッチユニットの終端側に配置され、ダストカバーをめくるとUSBポートが露出します。

付属の白いUSBケーブルを使って電源と接続すると直ちに充電が開始されます。マニュアルには充電時間は約1時間、満充電状態で約6ヶ月間は電池が持つと記載されています。

但し、このリモコンに限らず、リモコンのスイッチが押されっぱなしになると、押されている間は電池を消耗し続けます。そうなるとリモコンの電池切れが頻繁に発生するので、運搬時や保管時には特に注意してください。

BRINYTE T18 Artemis / White LED Module – 21700 flashlight : review(日本語版)

まとめ

BRINYTE T18 Artemis ならでは…と言える特徴をまとめると…

- グリップ径、テール径とも1インチ(25.4mm)サイズ

- メインスイッチでの点灯開始は常にMAXスタート

- 調光はリモコンのみで可能

- Red/Green/IR(赤外線)のLEDモジュール

…と、なるのですが、ぶっちゃけT18は『狩猟』、特に夜間狩猟での使用を主眼に製品化されたフラッシュライトであり、上記の特徴もソレを物語っていると思います。

doorman自身は狩猟というものを経験したことはなく、夜間狩猟への対応というのも想像や聞きかじりで書いているのでツッコミどころが満載かもしれませんが、ソコは笑って許してください…(^^;

確か日本では、夜間狩猟は禁止されていると記憶していたのですが、調べてみたら2015年(平成27年)から条件付きで認められる方向に変わったようなので、法規に抵触しなければ、日本国内でもT18のようなハンティングライトを使う機会があるかもしれませんね…。

まぁ、狩猟に縁はなくとも、特定の用途を主眼に開発されたツールというのは、同じ用途でなくとも目的にハマれば使いやすい事この上ないワケでありまして、捜索や防犯用途に於いて威力を発揮しそうな気がします。

そんな T18 の特徴や用途を念頭に置きつつ、第二部(※鋭意作成ちぅ)もご覧いただきたいと思います。