OLIGHT H05 ACTIVE を一言で表すなら 『先のH05Sの下位モデル』 になると思いますが、実際に使ってみるとH05Sとは異なる使いやすさを備えたヘッドランプでした。

こちらもamazon OLIGHT Direct さんから実機を提供していただきましたのでH05Sとの比較をメインにレビューしたいと思います。

■製品HP

・OLIGHT Official HP – OLIGHT World

・OLIGHT H05S ACTIVE 製品HP – OLIGHT World

・OLIGHT H05S ACTIVE – amazon.co.jp

・OLIGHT H05 ACTIVE – amazon.co.jp

■関連記事

・OLIGHT H05S ACTIVE / Hands-free headlight – roomx.jp

・OLIGHT S1 BATON / CREE XM-L2 (CW) – roomx.jp

・OLIGHT S2 BATON / CREE XM-L2・U3 – roomx.jp

尚、製品仕様は改良の為に予告なく変更されることが有り、製品ロットによっては本記事の内容と異なる場合があるので予めご了承ください。

INDEX

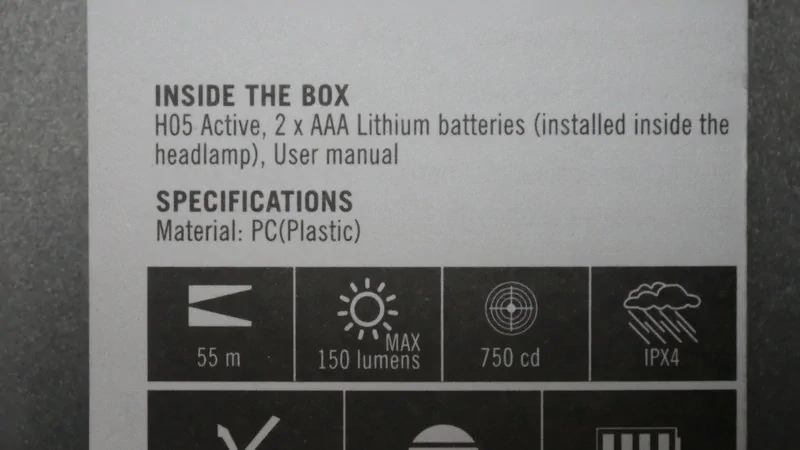

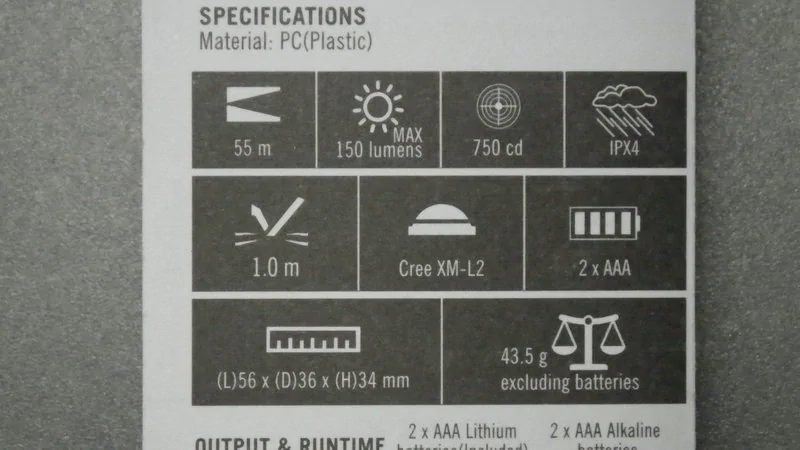

H05S & H05 製品比較

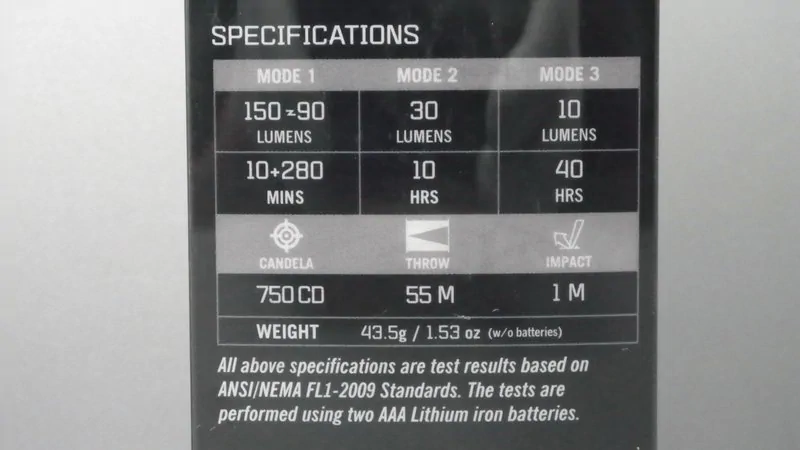

| H05S | H05 | |

|---|---|---|

| LED | XM-L2 U2 / 赤色LED2灯 | XM-L2 U2 / 赤色LED2灯 |

| レンズ | TIR | TIR |

| サイズ | (L)56 x (D)36 x (H)36 mm | (L)56 x (D)36 x (H)34 mm |

| 重量 | 47 g | 43.5 g |

| 使用電池 | 単四x2 (2AAA) | 単四x2 (2AAA) |

| スイッチ | リバースクリック式 | リバースクリック式 |

| 動作メモリ | 有り | 有り |

| モードメモリ | なし | なし |

| モード数 | メイン:3 / サブ:2 | メイン:3 / サブ:2 |

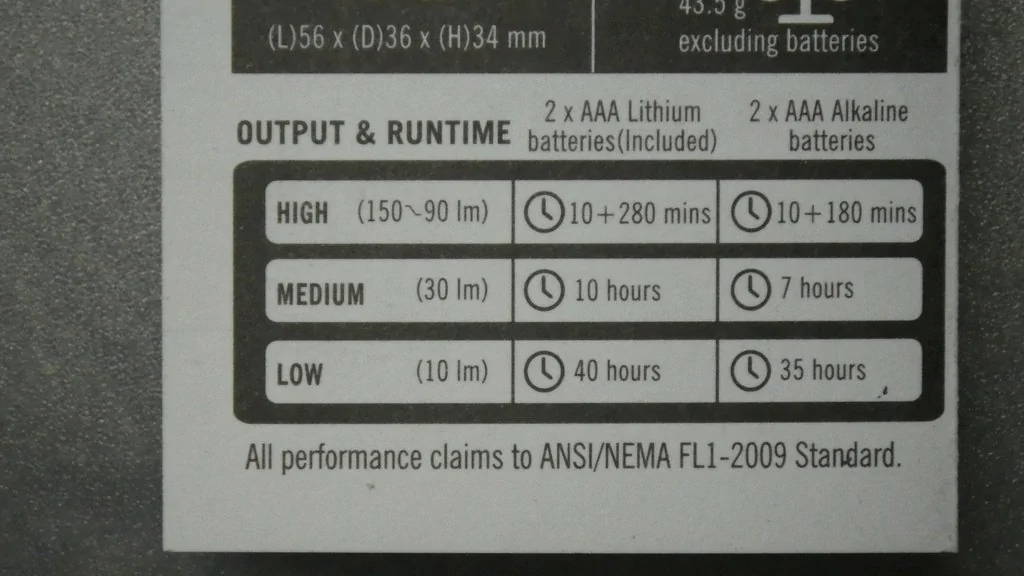

| Max | 200 LM / 10分 | 150 LM / 10分 |

| Hi | 120 LM / 200分 | 90 LM / 280分 |

| Med | 30 LM / 8.5時間 | 30 LM / 10時間 |

| Low | 10 LM / 24時間 | 10 LM / 40時間 |

| *1.5v リチウム電池使用時 | *1.5v リチウム電池使用時 | |

| 保護等級 | IPX4 (飛沫防水) | IPX4 (飛沫防水) |

| 耐衝撃性能 | 1.0 m | 1.0 m |

| 最大光度 | 900 cd. | 750 cd. |

| 最大照射距離 | 60 m | 55 m |

| カラー | ブラック | 4色 (オレンジ、グリーン、パープル、ブルー) |

| 備考 | 赤外線センサー搭載 | - |

| 付属品 | ・1.5v 単四形リチウム電池*2 ・ヘッドバンド ・取扱説明書(日本語対応) |

・1.5v 単四形リチウム電池*2 ・ヘッドバンド ・取扱説明書(日本語対応) |

こうしてH05SとH05を比較してみると、両機の大きな違いはセンサー機能の有無、各モードの明るさ、カラーリングになりますが、この点をどう評価(優先)するかが機種選びの別れ目になりそうです。

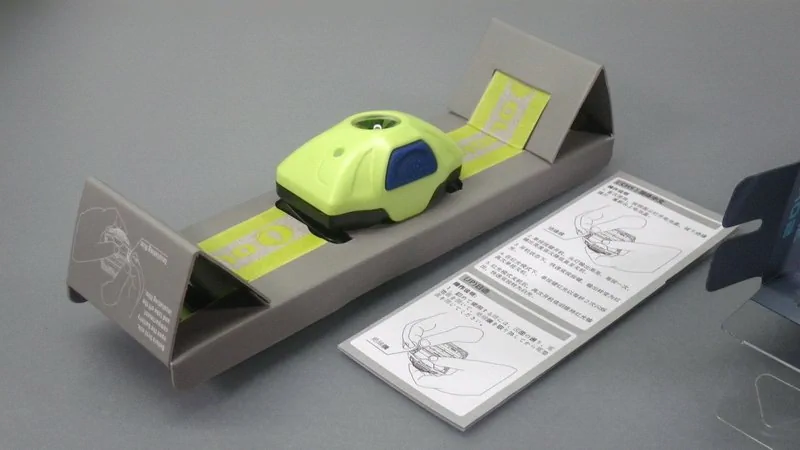

パッケージ

パッケージングサイズ、パック方法はH05と同じです。

H05本体の他にヘッドバンド、1.5v-リチウム単四形電池2本、マニュアルが付属します。

マニュアルには日本語による操作説明も書かれています。

H05もH05Sと同様に最初からリチウム電池がセットされた状態で出荷されるので、使用時に絶縁フィルムを取り除きます。

ボディ

精悍なH05Sに対してH05は、ゼロ系新幹線を思わせるユーモラスな表情(?)をしています。

H05はセンサー機能が無い所為か前面の膨らみが無くスッキリとした形になっています。

スイッチや底部のヒンジ、角度調整の仕様についてはH05Sと共通となっています。

その他の仕様もH05Sとよく似ていて装備重量も約56gと非常に軽量です。

レンズ

レンズもH05Sと同じTIRレンズが使われています。

スイッチ

H05Sと共通のスイッチで操作感もまったく同じです。

H05は4色のボディカラーから好きな色を選べますがスイッチだけは OLIGHT Color のブルーで統一されています。

ヘッドバンド

ヘッドバンドの素材、長さはH05Sと同じですが、ボディカラーに合わせたバンド色になっています。

やはりバックル部分にスリットが設けられているので本体だけを取り外す事も可能です。

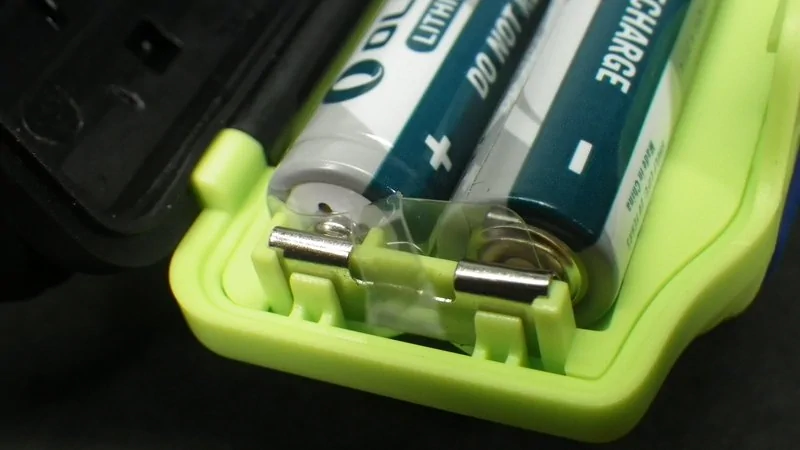

電池

H05も最初から単四形・1.5Vのリチウム電池が2本付属していますが、こちらも使い捨ての一次電池なので再充電は厳禁です。

電池交換の方法もH05Sと同じです。

本体両サイドの突起部をしっかりと抑えてカバー上部のツメを起こしながらカバーを開きます。

電池交換を終えたら 『カチッ』 と音がするまでしっかりとカバーを閉めます。

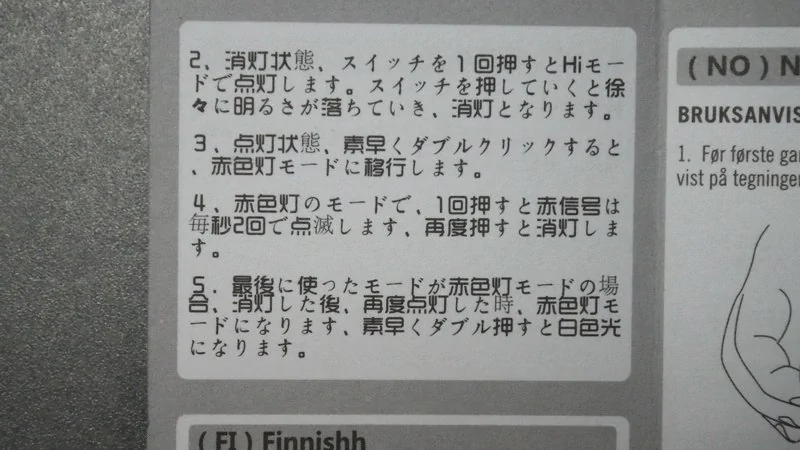

モード

※Max:150ルーメンは10分経過すると90ルーメンに自動減光されます

メインライトとサブライトの切替えは点灯中にスイッチをダブルクリックします。

H05本体の上下を指で挟むようにしてスイッチを操作するとダブルクリックも楽に行えます。

メインライトは点灯中にスイッチを1回押すごとに《Hi》-《Med》-《Low》-《OFF》のサイクルでモードが変わります。

同様にサブライト点灯中も《連続点灯》-《点滅》-《OFF》のサイクルでモードが変わります。

※点滅間隔は毎秒2回

モードメモリは、メインかサブかの区分は記憶されますが照度区分は記憶されません。

センサーによるON/OFFが無いだけに操作がシンプルに感じられます。

照射

赤色LED

赤色LEDを点灯させるとユーモラスな表情から一転・・・こんな顔になります(`・ω・´)

水平照射

屋外照射 (50m)

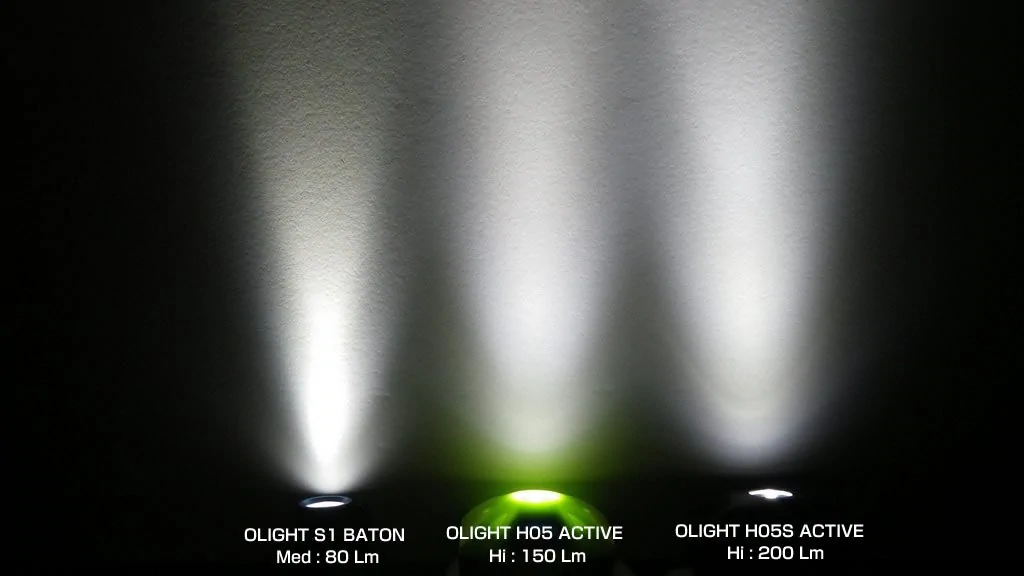

H05 & H05S – Hi : 150Lm / 200Lm

H05 & H05S – Med : 30 Lm

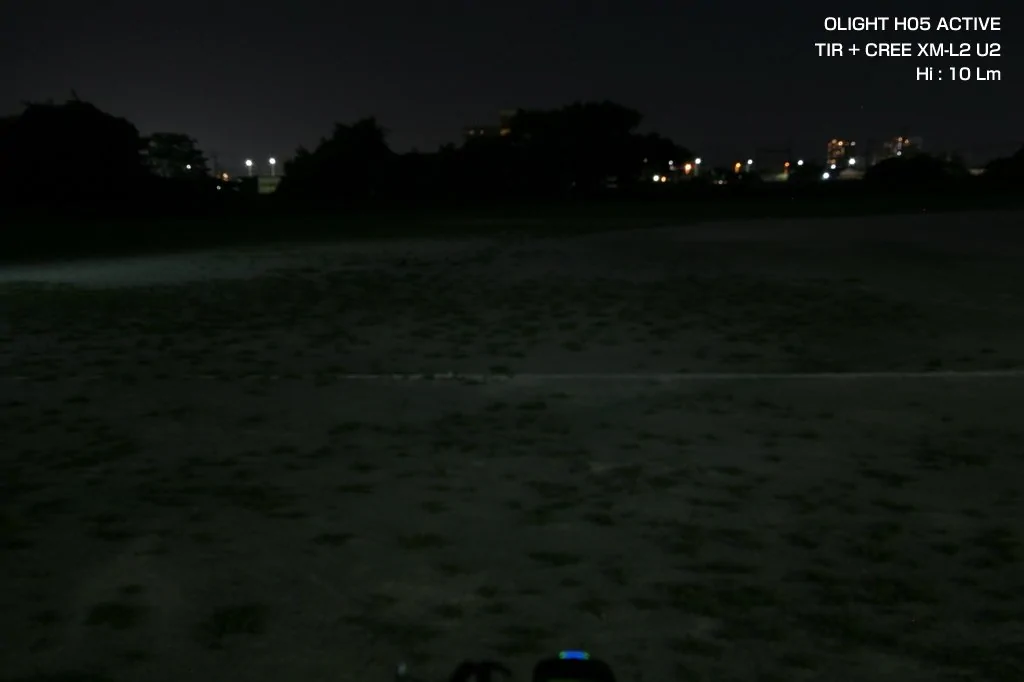

H05 & H05S – Low : 10 Lm

H05 & H05S – RED LED

H05 & H05S – All-mode

近距離照射 (2~3m)

Hi : 150Lm

Med : 30 Lm

Low : 10 Lm

RED LED

H05 All-mode

やはりTIRレンズ特有の照射パターンになりますが、MedやLowがH05Sと同じルーメン値でありながら暗く感じます。

これはH05のボディ内部で光が拡散・反射しているからだと考えられ、実際にH05は点灯するとボディ全体が発光しているように見えます。

前方だけ照射することを考えると筐体内部での光の拡散・反射は非効率なのですが、正面だけでなく上下および横方向からも点灯しているのが確認できてマーカーとして考えると理想的な発光形態です。

これは私の想像ですが、4色のバリエーションを用意しているのもマーカーとしての用途、カジュアルユースを想定した結果なのかもしれません。

H05Sと同じXM-L2 U2を採用しているので光色も同じ純白という感じです。

地面の草の緑、凹凸も視認しやすく、真っ暗な場所なら30ルーメンでも充分歩行できそうです。

まとめ

こうしてじっくりと OLIGHT H05 ACTIVE を見ていくと、単純にH05Sの廉価版、もしくはH05Sの下位モデルと考えるのは早計かなと…( ̄ー ̄)ニヤリッ

センサーレスであるが故に操作が簡単で、出力(明るさ)を抑えている代わりに長時間のランタイムを可能にし、点灯するとボディ全体が光ってマーカーとしても機能する点など、一見すると短所に見える部分もH05Sには無いH05の長所とも捉えられます。

ただ、H05Sはセンサー機能や最大出力についてプレミア感があるのですが、H05がここまでシンプルであるならば、もう少し価格が何とかならないかなぁ…というのが本音です。(^^;

防水性能レベルがIPX4である事からも本格的なアウトドアでの使用よりもカジュアルな使い方を想定していると思われます。

コンディションの良いフィールドで使うとなると、成人男性だけでなく女性や子供もターゲットユーザーになりえるワケで、そうなるとできるだけ安価な方が購入しやすく、家族での複数個同時購入も期待できるかと思います。

2本のリチウム電池が付属することを思えば妥当な価格…とも考えられますが、H05SはともかくH05の方は付属のリチウム電池を無くして徹底的に安価で販売する手もあるんじゃないかなぁ・・・と。

※H05の使用をキッカケにOLIGHT製品ユーザーが増えると個人的にも嬉しい♪

とにかく品質・信頼性については文句無しなので、出来るだけ多くの方に使って欲しいヘッドライトです。