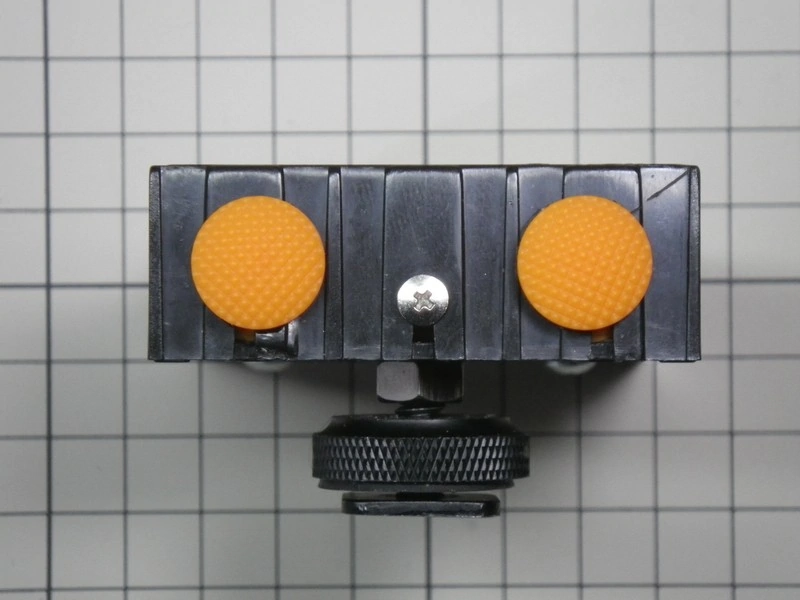

電源&操作ユニット

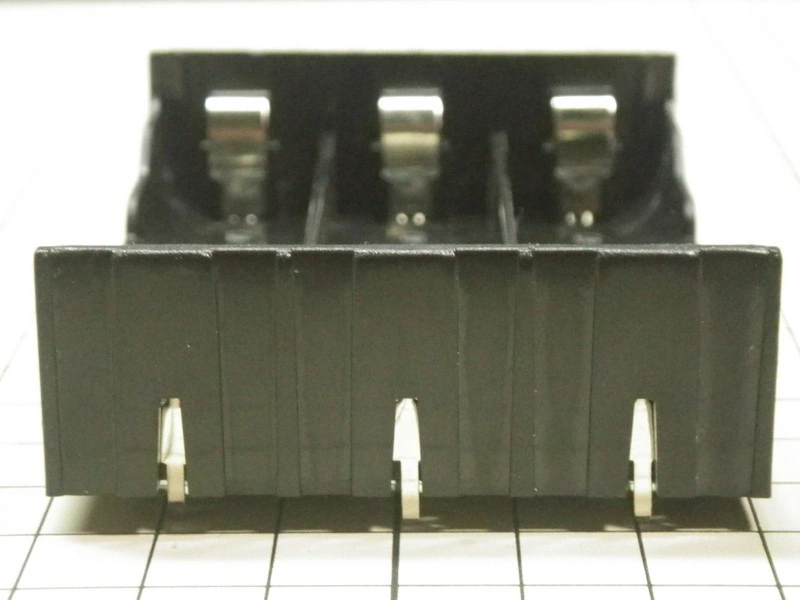

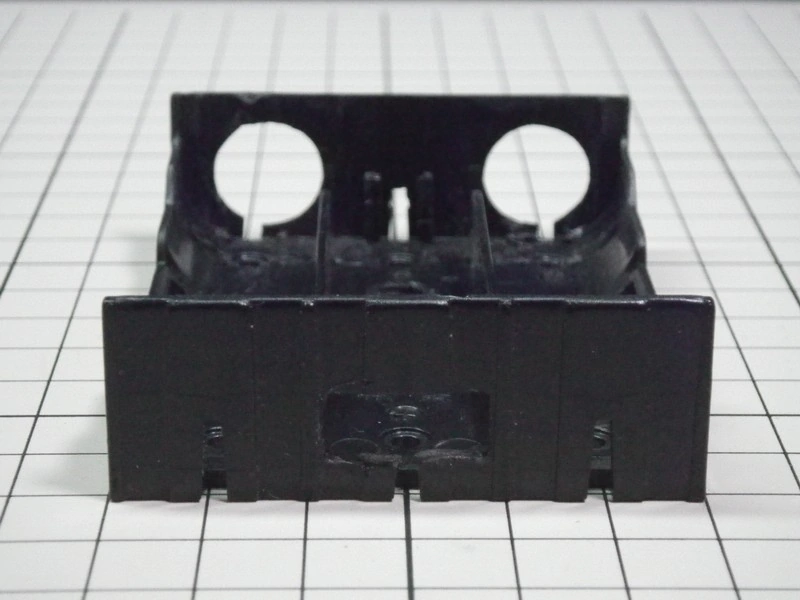

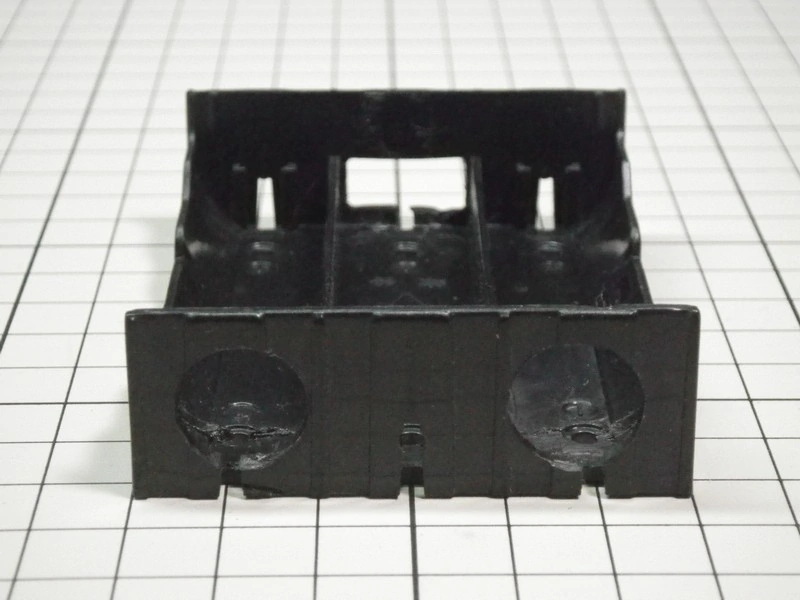

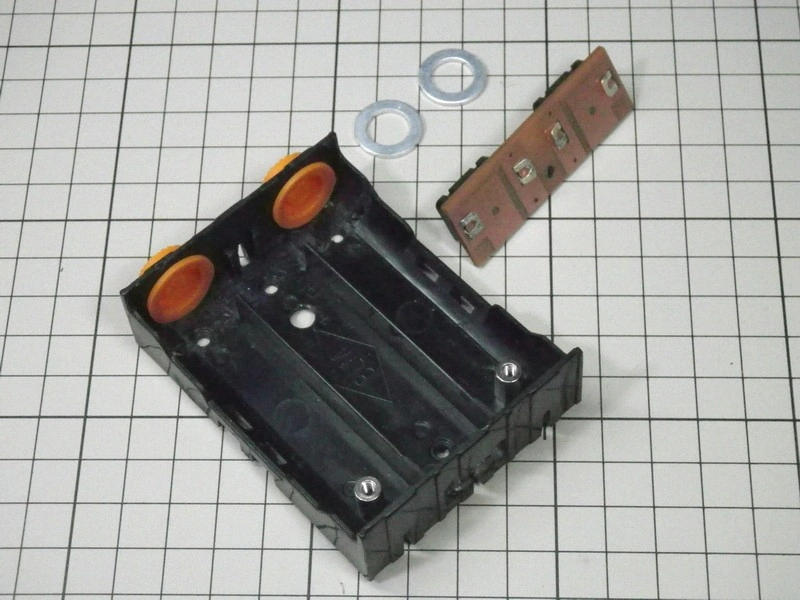

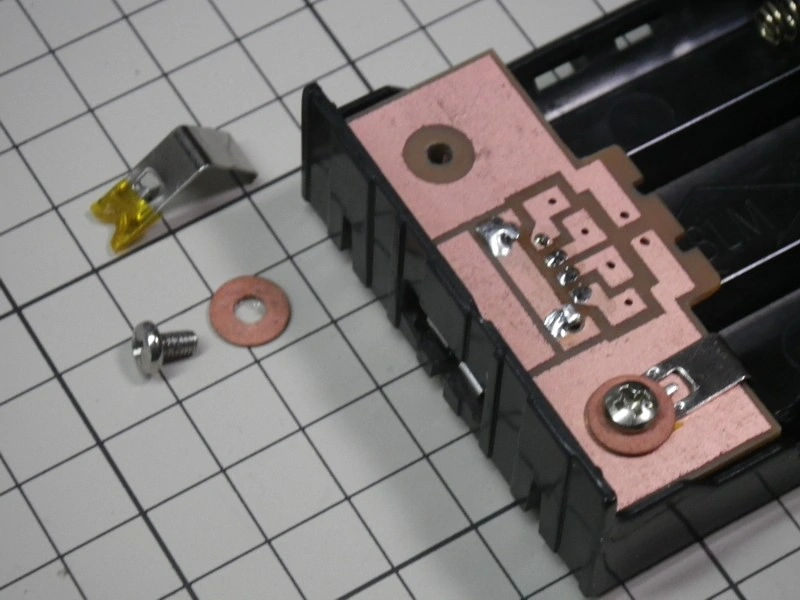

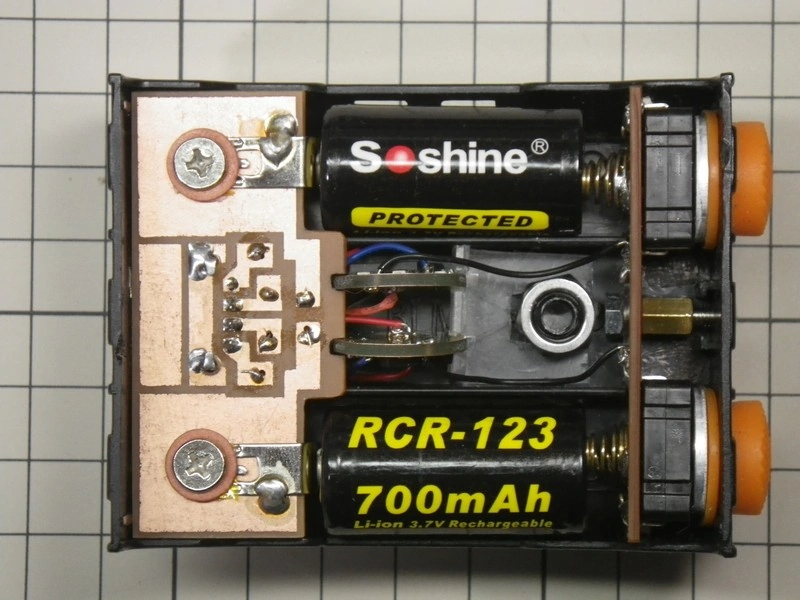

結局、電源&操作ユニット部のケースは3*18650の電池ボックスを加工する事にしました。

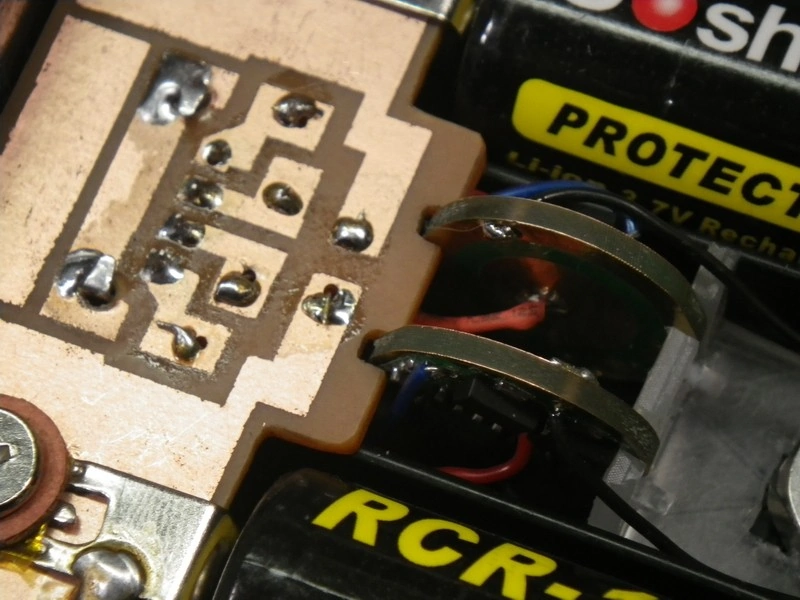

【+】と【-】の刻印が並列仕様になっているだけで両極とも同じ形状の接点です。ユニバーサル基板などに取り付けてから配線次第で直列にも並列にもなるシンプルな構造です。

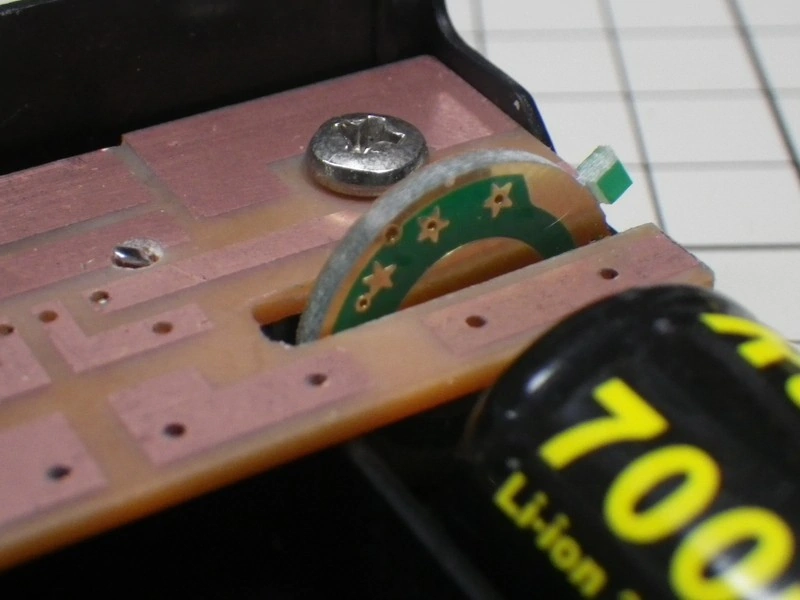

長さが65mmを超える18650 Li-ion充電池は使えない寸法の製品ですが、電極を全部取り外せば今回使うパーツや16340 Li-ion充電池を収めるのにピッタリの大きさです。

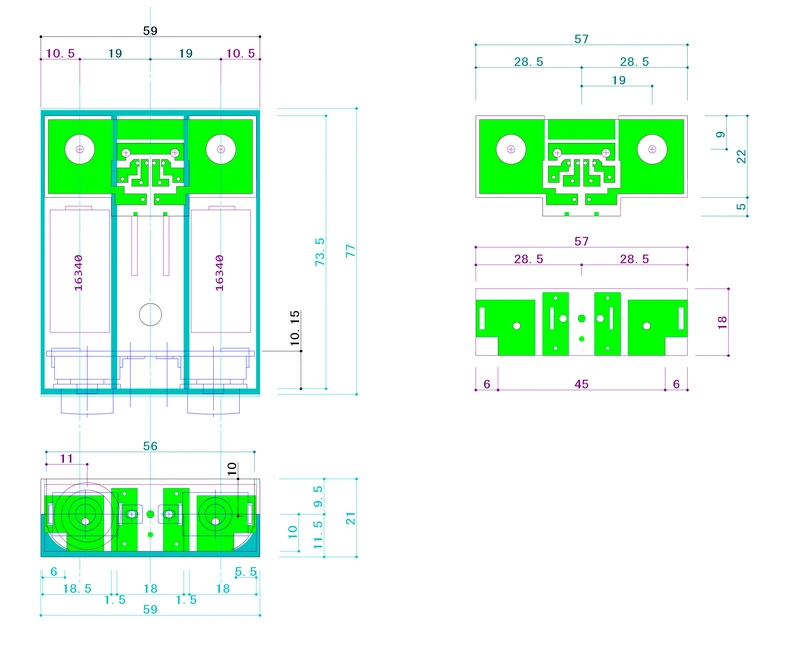

2個のサーキットボードと2組のスイッチを電池ケースに上手く収める為の専用基板を造る事にしました。

電池ケースやパーツの各部をキッチリ計測する必要が有りますが、基板を造る事でリード線による配線が減らせて調整や修理も簡単になり、何より電池ケース側の加工が少なくて済みます。

主な電池ケース側の加工は、スイッチ部分のφ14mmの穴とUSB端子用の切り欠きですが、各パーツが基板上で固定される事で加工位置も自ずと決まるので加工作業は簡単でした(嘘w)

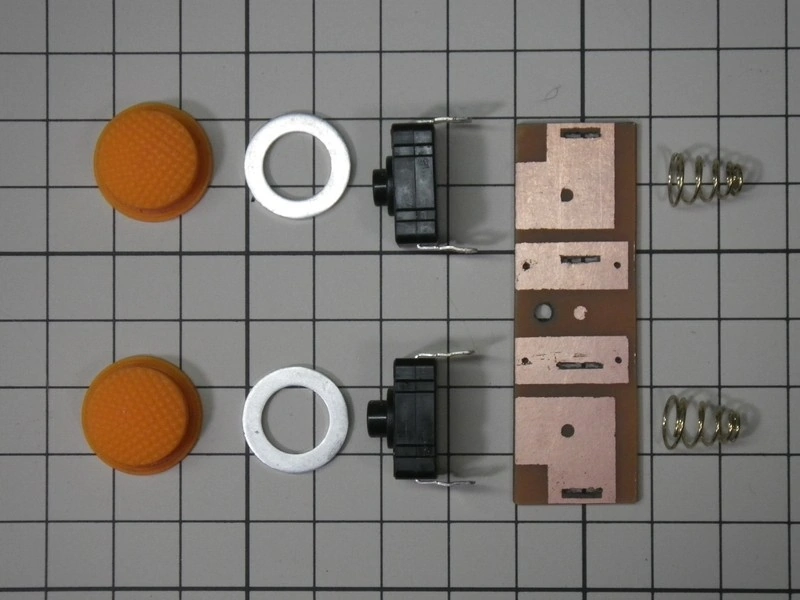

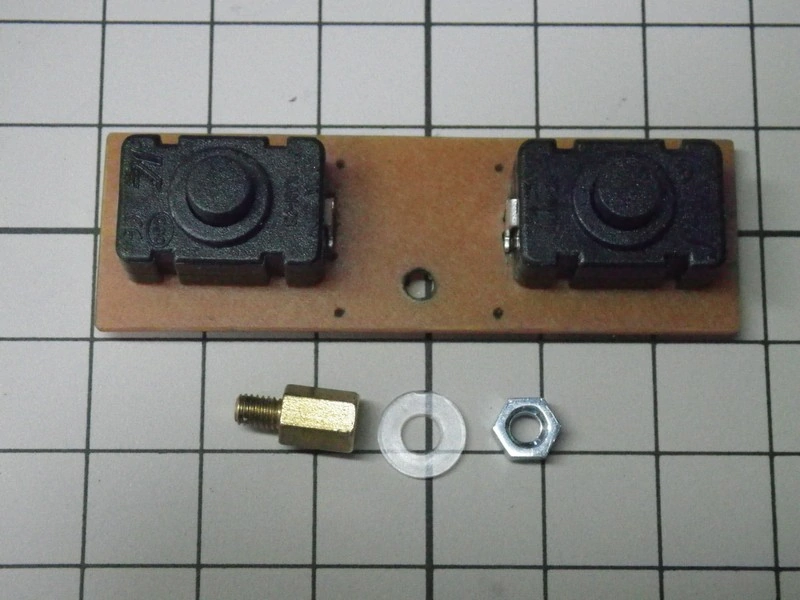

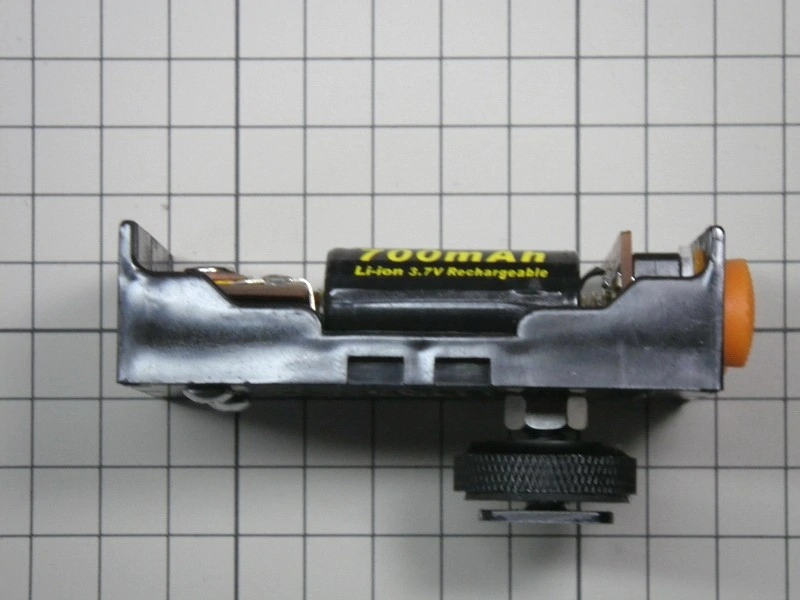

スイッチ

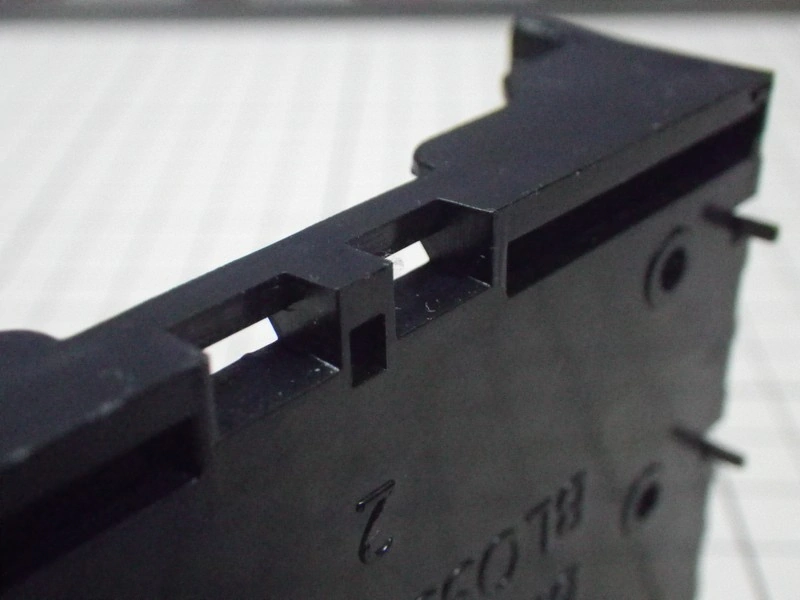

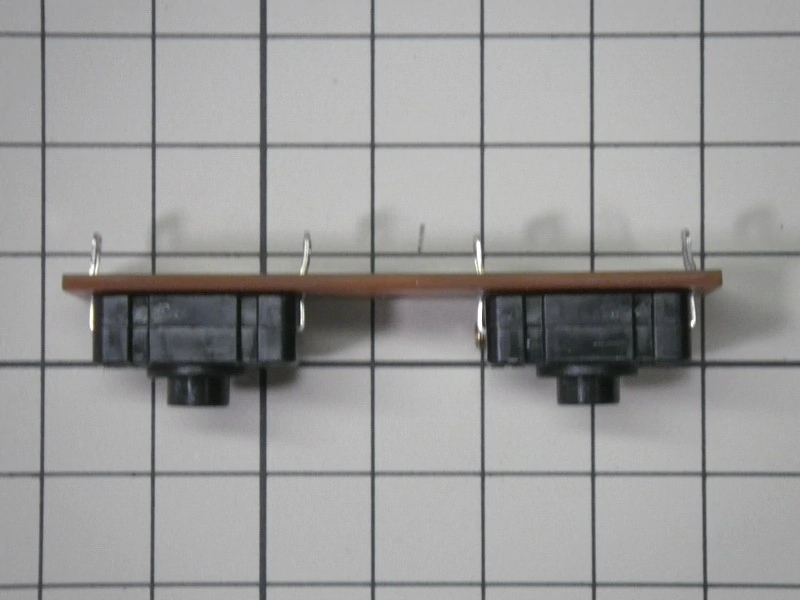

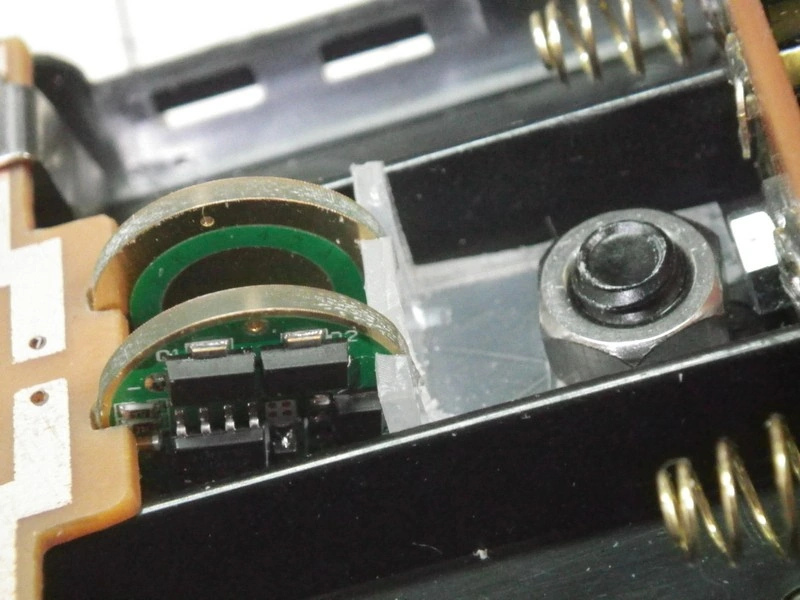

今回使うリバース式スイッチは、接点部分にビス止め用の穴が設けられているので全幅が大きくなっています。

このまま基板に実装する事も出来るのですが寸法的に余裕が無いので接点を曲げて基板に実装します。

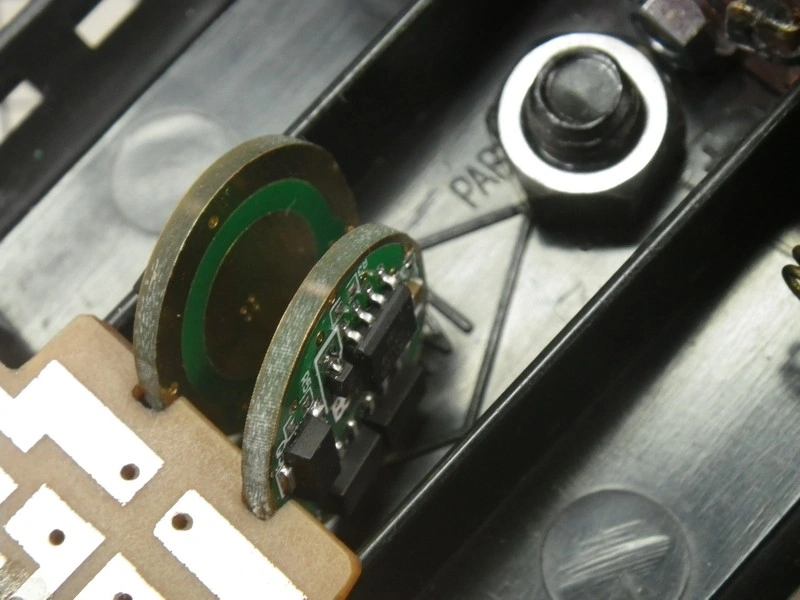

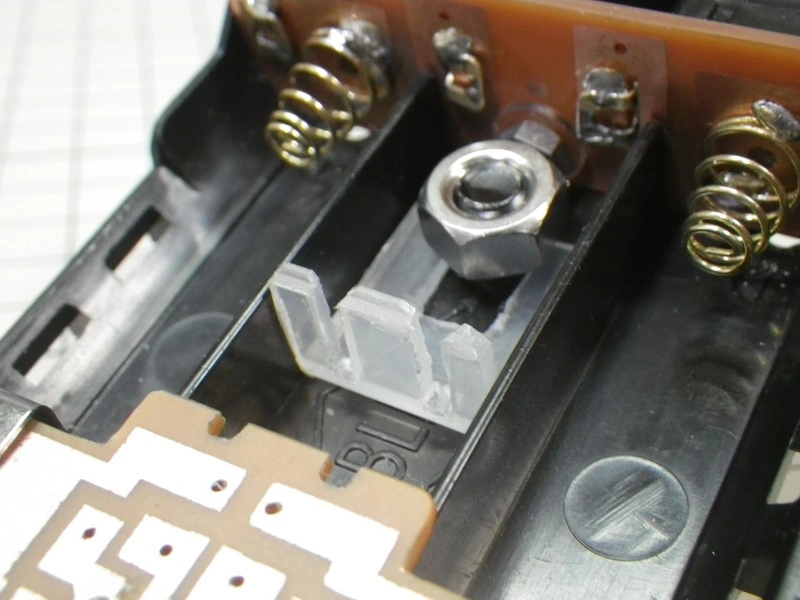

電池ボックス側底部に設けた切り欠きに合わせて基板を取り付けますが、切り欠きのみではスイッチを操作する時に基板全体が動いてしまい具合が悪いので六角ネジスペーサーを使って電池ボックスに基板を固定すようにします。

基板を固定すると同時に基板全体が引っ張られるので、スイッチブーツが電池ボックスに密着し安定した操作感が得られる様になります。

最後に【-】接点のスプリング(本来はP60互換バルブ用のスプリング)を付けたらスイッチ部分の完成です。

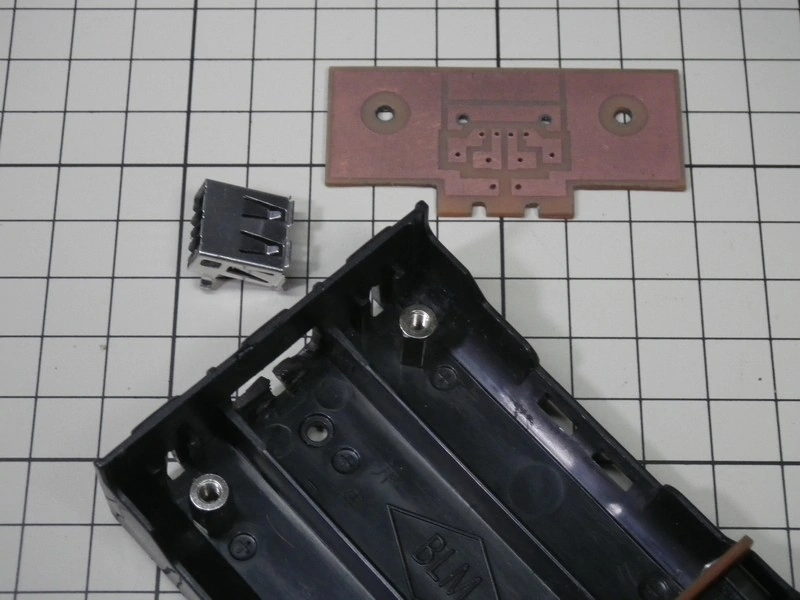

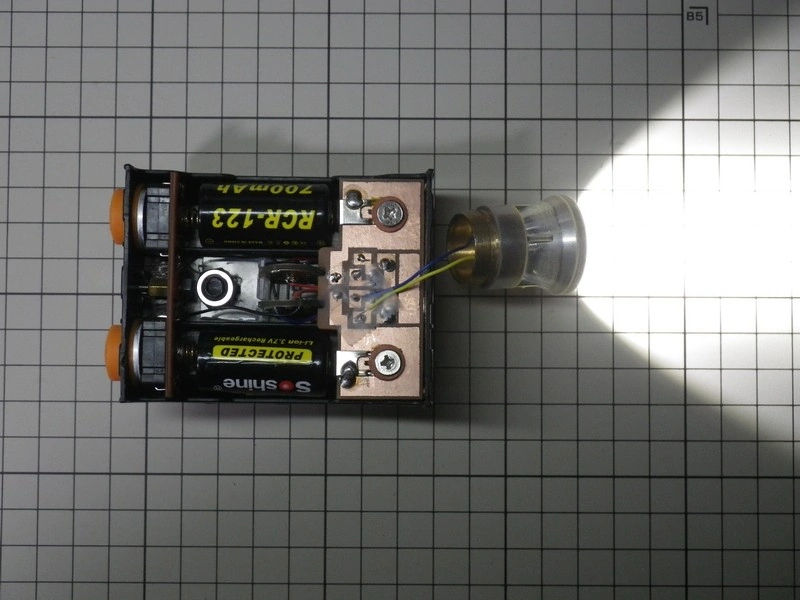

USB端子・回路部

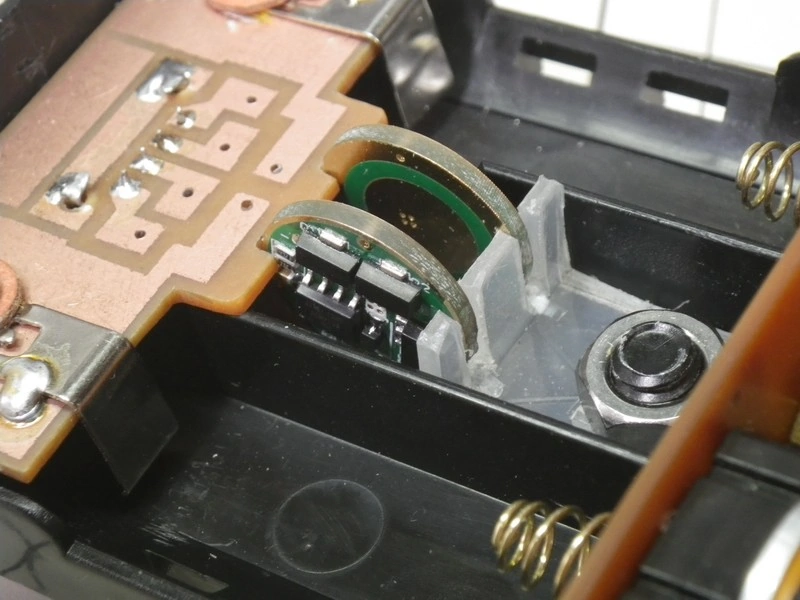

USB端子は作成した基板に取り付けて基板ごと電池BOXに固定します。

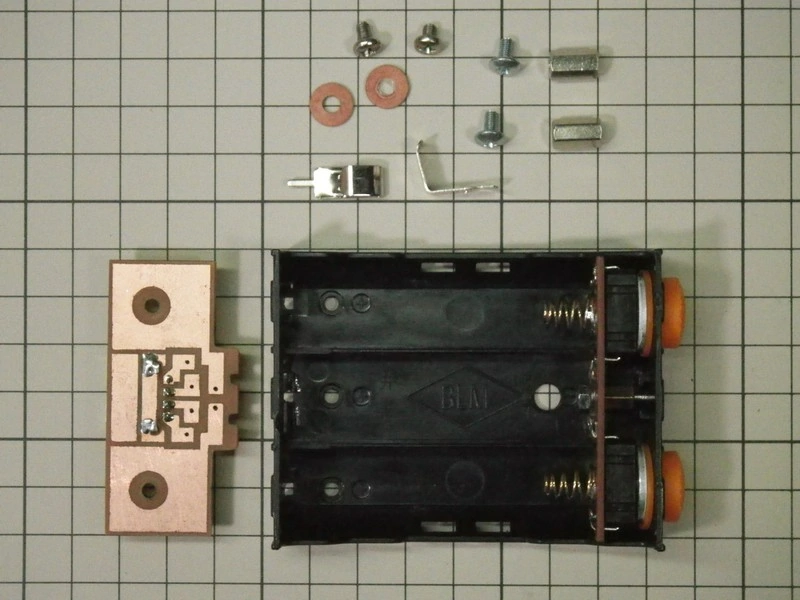

基板を電池ボックスに取り付けるのには、リングライトを作った時にも使った雌ネジの六角スペーサー(今回は長さ:10mm)を使いM3のビスで固定します。

六角スペーサーが無くても基板自体の固定は可能ですが、スペーサーを使う事で直接基板を止めるよりも基板全体が【への字】にたわむ事を抑えられます。

【+】の接点は、電池ボックスから取り外した金具をビス止め出来る様に加工し、絶縁処理して基板と一緒に固定します。

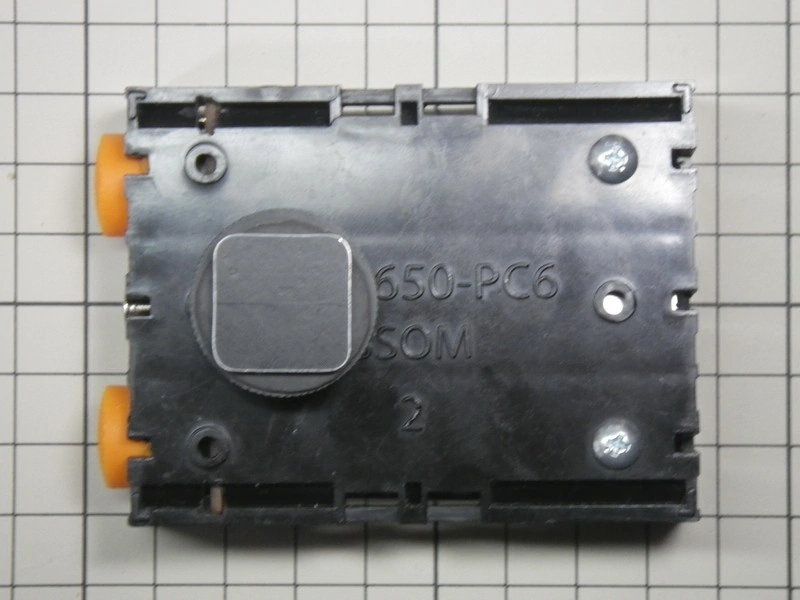

今回、電源&操作部を作るにあたって一番悩んだのが既成のサーキットボード(PCB)の固定方法です。

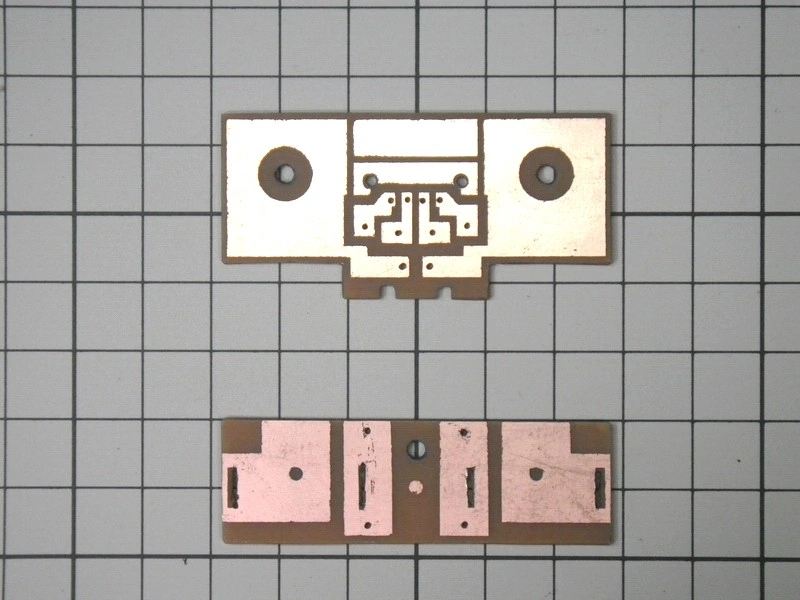

決まった位置にPCBを配置する為に、自作基板に位置決め用の欠き込みは設けたのですが、片方だけではPCBが固定出来ません。

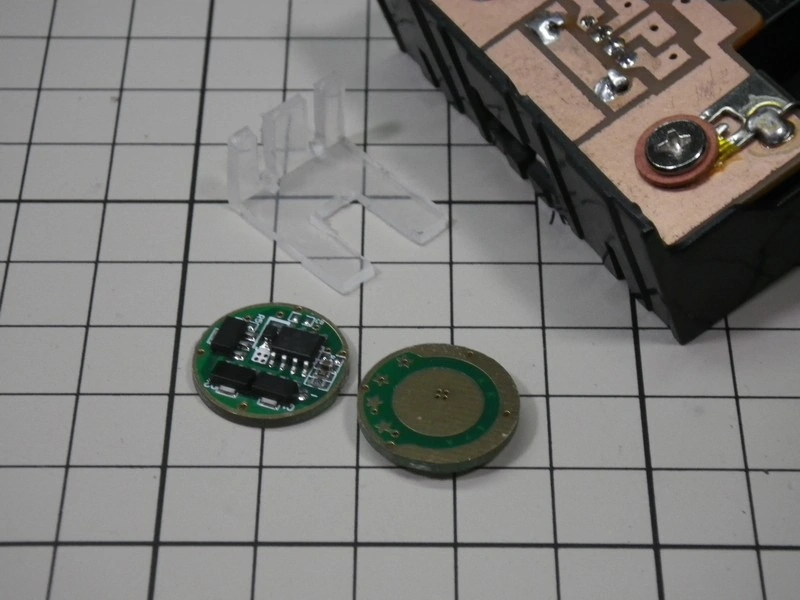

なのでもう一方からPCBを挟み込んで固定する為のL型のパーツを作りました。

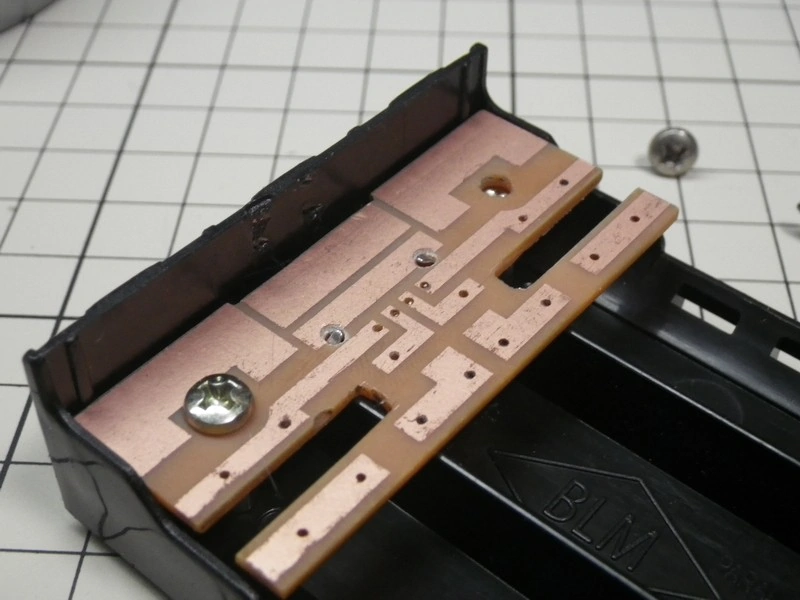

↑はDXから18650Li-ion充電池が送られて来た時に使われた電池ケースですが、ケースと電池サイズが合わなかったみたいでケースの片方が破壊されており、普通に使えない状態の電池ケースです。

ポリプロピレン製(だと思う)なので2本の幅:2mmのスリットと調整用の切り込みもカッターナイフで簡単に加工できました。

このパーツをアクセサリー・シューにマウントする際に使う1/4ネジを利用して固定し、PCBを両側から挟むようにして固定します。

+++

実はこのUSB基板は2作目で、最初の自作基板はPCBを固定する為のスリットを設けていました。

何となくコレでもイケそうなのですが、PCBが中途半端に固定されてカタカタと動いてしまい、PCBからリード線が外れそうでしたし、リアのスプリングで電池が押されて【+】接点となる部分にストレスが掛かり自作基板が割れる危険がありました。

PCB用のスリットをPCBの厚みに合わせて正確に加工し、パターンを変えれば【+】接点部分の強度も確保出来そうでしたが、どちらにしてもスイッチに伸びる【GND】線の配線が面倒臭そうなのでお蔵入りとなりました…(´・ω・`)

+++

完成

PCBからの配線を済ませれば完成です♪

自作にしては割とスッキリと納まった・・・かな?

仕上げの化粧蓋は側面の欠き込みを利用して取り付けられそうなので素材を何にするか・・・考え中です。

ちなみにLED【+】、LED【-】のラインにLEDを繋げば普通にフラッシュライトとしても使えます。(`・ω・´) キリッ

次回は自作したマクロリングライトの【照タイム】を予定しています。

番外編

PCBの固定にも悩んだのですが、今回一番時間が掛かったのは3×18650電池ボックスの加工でした。

何しろ予備が無いので加工は一発勝負・・・プラスチック製なので割れたら終わり・・・(´Д` )

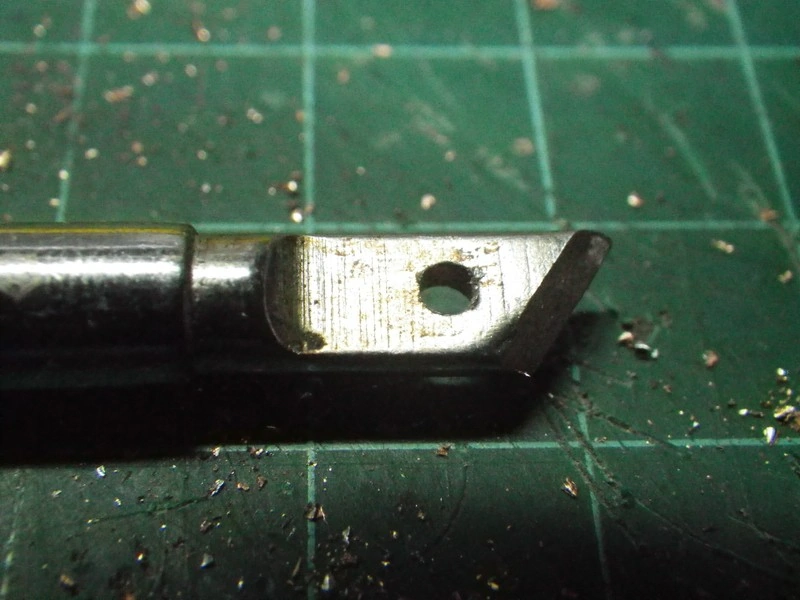

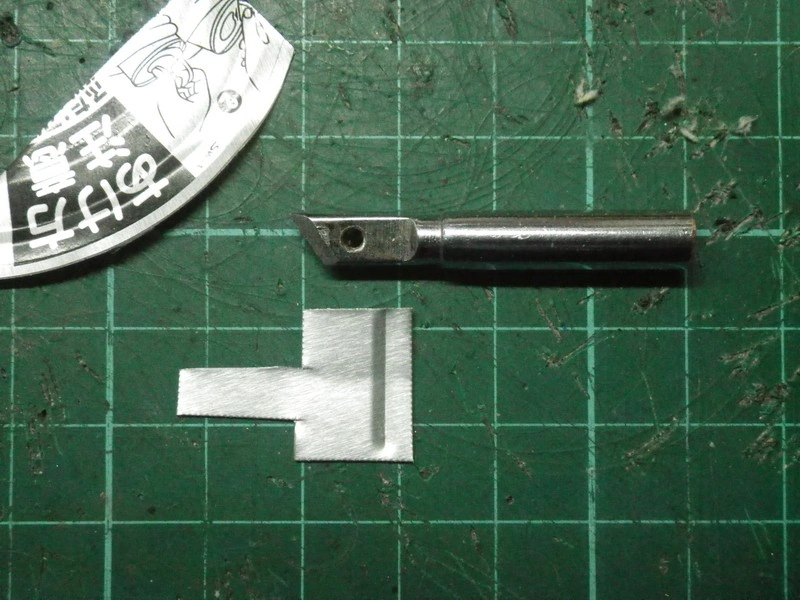

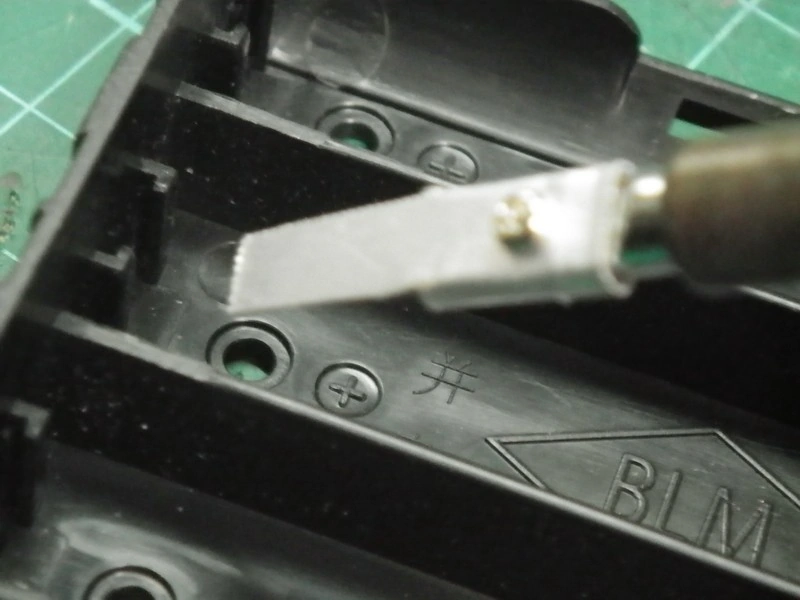

全てドリルとカッターナイフで何とかなると思いましたが、実際にはレーンの隔壁や電極を付ける部分を削ぎ落とすのが難しく、半田コテの先端に金属片を取付けて急造仕様のヒートカッターにしました。

白光からFX-600のオプション販売されているナイフ型のこて先【T18-K K型】の互換品にφ2mmの穴を開け、空き缶のプルトップ蓋(アルミ製)から切り出したパーツをM2のビスで固定しました。

素材がアルミなので、半田ゴテ(FX600)を高温に設定したまま使い続けるとボロボロになってしまうので何度も使い廻しが利かないのが欠点ですが、電池ボックスを加工するにはコレで充分でした。(切断面はあまり綺麗ではありませんが…)

鉄製の空き缶を利用してコテ先々(?)を作れば耐久性も期待出来る・・・かも?