今回は『デュアル諭吉計画 2022』の要となる Xeon CPU の交換レポです。

計画の第一目標でもある『Core i7-7700 と同等の処理能力』が得られるPCと成るか否かは、すべてコレに掛かっている…とも言えるのですが、絶対に成功すると確信していたワケではありません…(^^;

実際、DELL 5810 仕様書にサポートするCPUとして Xeon E5-26xx v3 の記述は存在しますが、v4 については明記されていません。

ただ、サポートページには BIOS が A12以降であれば Xeon E5-16xx-v4/E5-26xx-v4 CPU(Broadwell)に対応する旨の記述があり、16xxと26xxが同列に記述されています。また、マザーボードのリビジョンについても特に言及されていないので、たぶん大丈夫だろう…と安直思考でGo!

あと、最小システム要件を満たしていない状態で、ライセンス認証済みの Windows11 が走っているマシンの CPUを交換すると、果たしてライセンスに影響は出るのか?…についても個人的興味があったので、それについてもレポします。

製品HP

- Dell 公式サイト (Dell Japan) | Dell 日本

- Precisionタワー5810メディアワークステーション | Dell 日本(販売終了)

- Dell Precision Tower 5810 製品仕様【PDF】

DELL Official SNS

- Facebook – デル テクノロジーズ公式Facebookページ

- instagram – デル・テクノロジーズ

- Twitter – デル・テクノロジーズ / @DellConsumer_JP

- YouTube – Dell Technologies – Partner SE Japan

参考リンク(Intel)

- インテル® Xeon® プロセッサー E5 v4 ファミリー

- インテル® Xeon® プロセッサー E5-1607 v3

- インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 v4

- インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー

INDEX

Intel Xeon E5-2620 v4

CPU比較

インテル社が公開しているデータを元に E5-1607 v3 と E5-2620 v4 の比較一覧を作成してみました。

| 基本仕様 | ||

|---|---|---|

| プロセッサー・ナンバー | E5-1607 v3 | E5-2620 v4 |

| 製品コレクション | Xeon Processor E5 v3 Family | Xeon Processor E5 v4 Family |

| 開発コード名 | Haswell | Broadwell |

| 発売日 | Q3’14 | Q1’16 |

| リソグラフィー | 22 nm | 14 nm |

| 希望小売価格 | $255.00 | $417.00 – $422.00 |

| CPU の仕様 | ||

| コア数 | 4 | 8 |

| スレッド数 | 4 | 16 |

| ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | - | 3.00 GHz |

| TBT2.0 のフリークエンシー | - | 3.00 GHz |

| ベース動作周波数 | 3.10 GHz | 2.10 GHz |

| L1 キャッシュ | 256 KB | 512 KB | L2 キャッシュ | 1.0 MB | 2.0 MB | L3 キャッシュ | 10 MB | 20 MB |

| TDP | 140 W | 85 W |

| 最大メモリーサイズ | 768 GB | 1.5 TB |

| メモリーの種類 | DDR4 1333/1600/1866 | DDR4 1600/1866/2133 |

| 最大メモリーチャネル数 | 4 | 4 |

| 最大メモリー帯域幅 | 59 GB/s | 68.3 GB/s |

| 物理アドレス拡張 | 46-bit | 46-bit |

| ECC メモリー対応 | Yes | Yes |

| 対応ソケット | FCLGA2011-3 | FCLGA2011-3 |

| 最大 CPU 構成 | 1 | 2 |

| TCase | 66℃ | 74℃ |

| パッケージサイズ | 45mm x 52.5mm | 45mm x 52.5mm |

| 拡張機能 | ||

| Intel® Turbo Boost Technology | No | 2.0 |

| Intel® Hyper-Threading Technology | No | Yes |

| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes | Yes |

| Intel® 64 | Yes | Yes |

| Instruction Set | 64-bit | 64-bit |

| Instruction Set Extensions | Intel® AVX2 | Intel® AVX2 |

| Idle States | Yes | Yes |

| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | Yes |

| Intel® Demand Based Switching | Yes | Yes |

| Thermal Monitoring Technologies | Yes | Yes |

| Intel® Flex Memory Access | Yes | No |

| Intel® Identity Protection Technology | Yes | No |

| セキュリティ機能 | ||

| Intel vPro® Platform Eligibility | Yes | Yes |

| Intel® AES New Instructions | Yes | Yes |

| Secure Key | Yes | Yes |

| Intel® OS Guard | Yes | Yes |

| Intel® Trusted Execution Technology | Yes | Yes |

| Execute Disable Bit | Yes | Yes |

| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes |

| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes | Yes |

| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes | Yes |

目を引くのは E5-2620 v4 のコア数とスレッド数ですが、ベースクロックが 2.10 GHzと低くなっています。

他にはリソグラフィー(製造プロセス)が 22nm → 14nm へと微細化、L1/L2/L3のキャッシュが倍増、TDPが140Wから85Wへと大幅に低下しています。

小難しい事は抜きにしてザックリと説明すると、E5-1607v3 がSOHCエンジンの車だとすると、E5-2620v4 はハイブリッド車…という感じでしょうか?(え、違うし例えが解りづらい?)

CPUの交換

CPUの交換は、Xeonだからといって特別なことはなく、電源コードを抜いて10分ほど放置し(※コレ重要)、CPUクーラーを外してからCPUを固定するレバーを上げてフリーな状態にし、元のCPUを取り外して新しいCPUに交換するだけです。

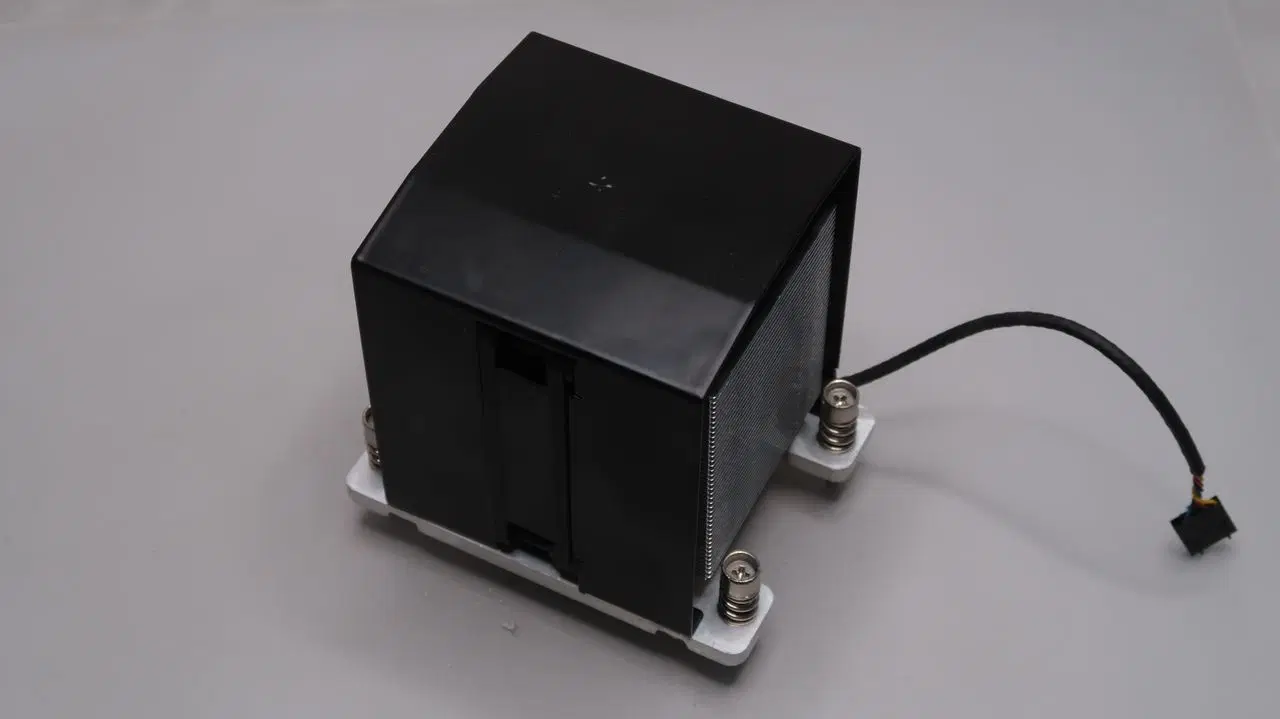

DELL 5810 のCPUクーラー

CPUを交換するついで…といってはナンですが、CPUクーラーを分解して放熱フィンとファンのクリーニングを行いました。

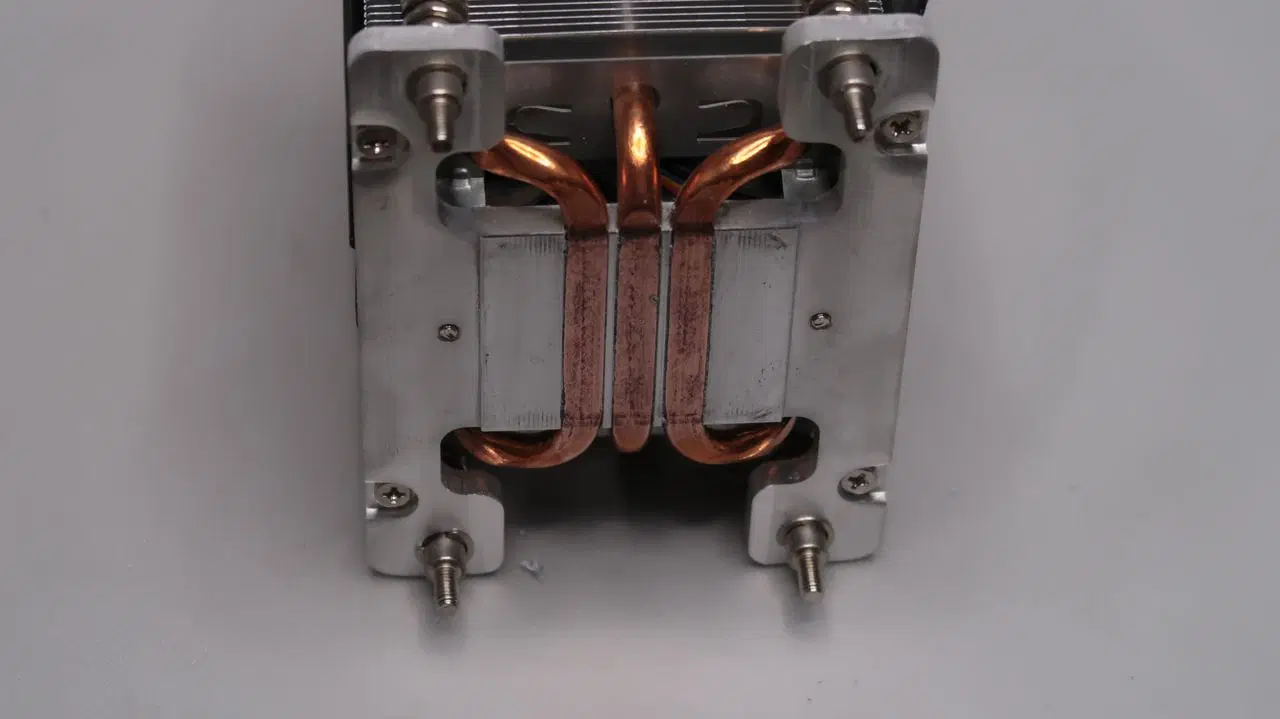

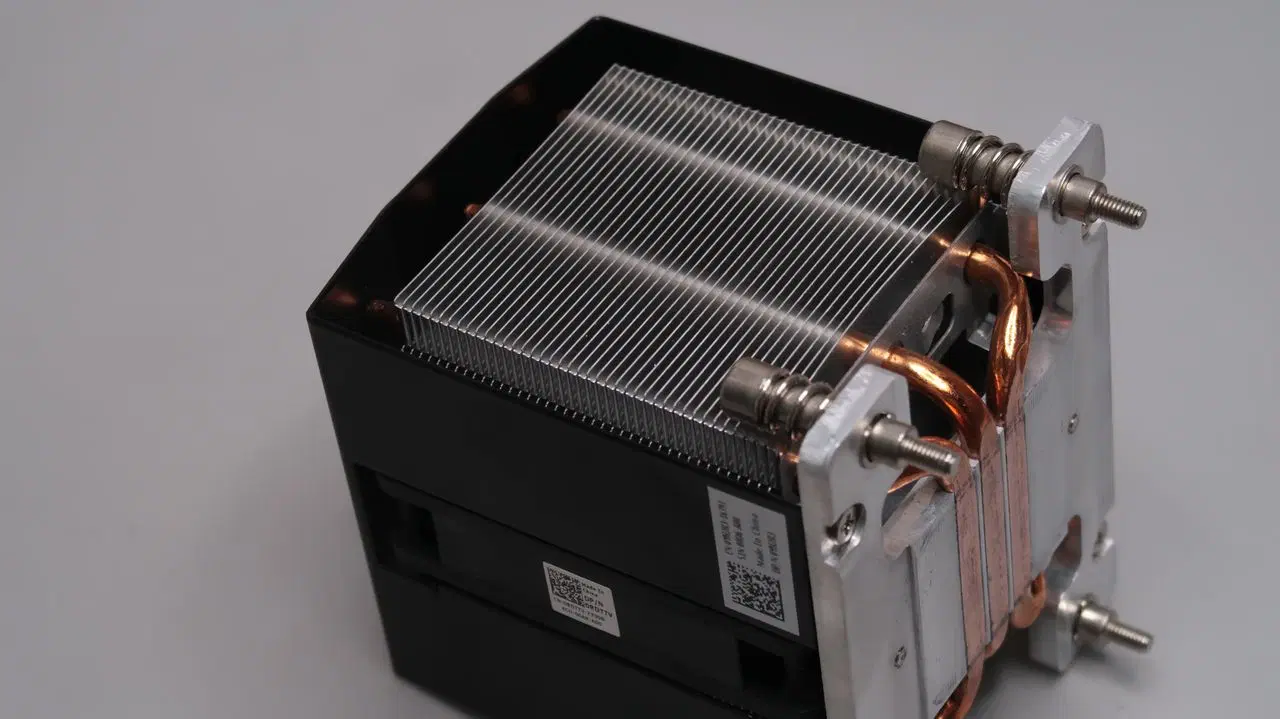

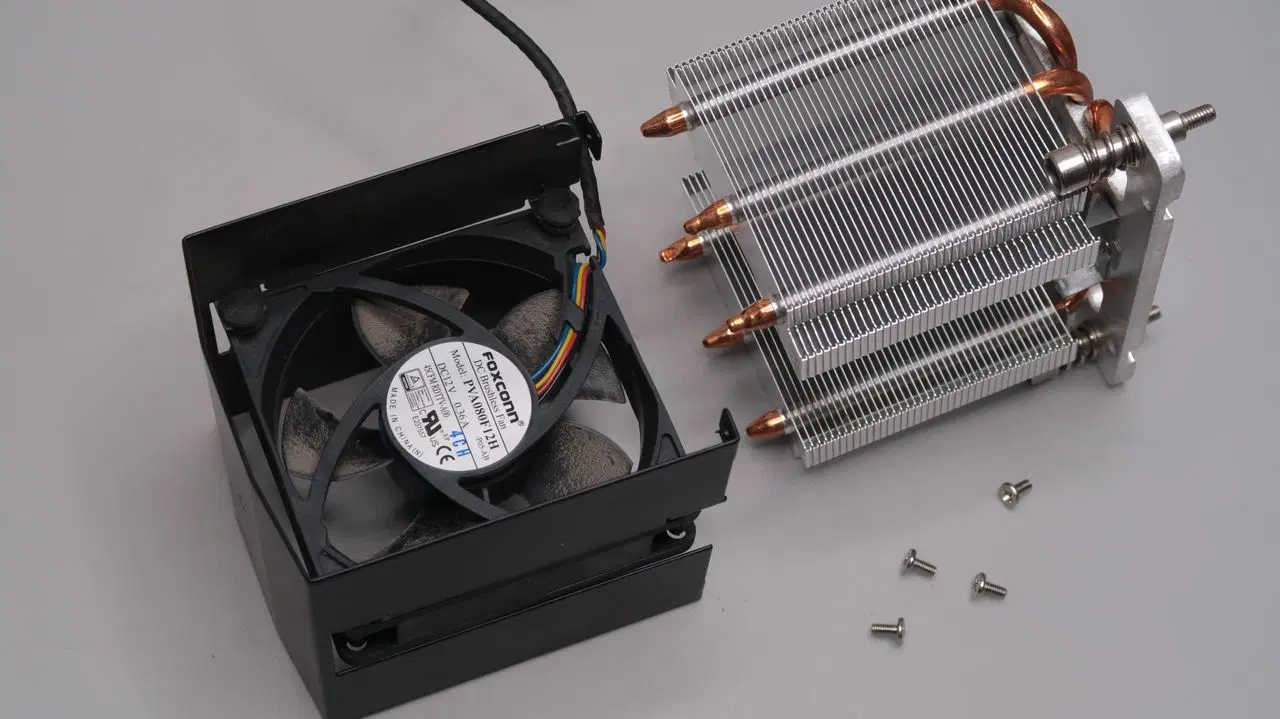

底面にある4箇所のビスを外すと、黒いスチール製のカバーとヒートシンクが分離できます。

クーリングファンは上部カバー側に固定されており、ファン本体がヒートシンクの欠き込み部分にスッポリとハマる構造なので、双方をゆっくりと引き離すとファンとヒートシンクを分離できます。

この DELL 5810 に組み込まれていたのは Foxconn製 のファンで、型番は PVA080F12H / DC12V・0.36A(4.32W)、サイズは…計測するのを忘れましたが、ググったら Size:80×80×20(mm)とありました。

E5-1607 v3 ではなく、もっとハイパワーなXeonを搭載したモデルには、更に強力なファンが搭載されているかもしれませんが、4芯の8080サイズであれば他メーカーの製品が使えますし、特に入手困難な種類のファンではないので、交換に困ることはなさそうです。

ファンの羽根にも大量のホコリが付着していたので、綺麗にクリーニングして元に戻しました。

《重要》CPUクーラーの上面に風が吹き出す方向が矢印で示されていますが、クーラーを組み立てる際にファンを逆向きに取り付けないように注意してください。CPUファンの4芯コードの方向で装着方向の判断はつくと思いますが、電源投入後に温風がバックパネル方向に吹き出していることを必ず確認してください。

CPUの脱着

CPUクーラーを外すと FCLGA2011-3 ソケットに鎮座したCPUが露出します。

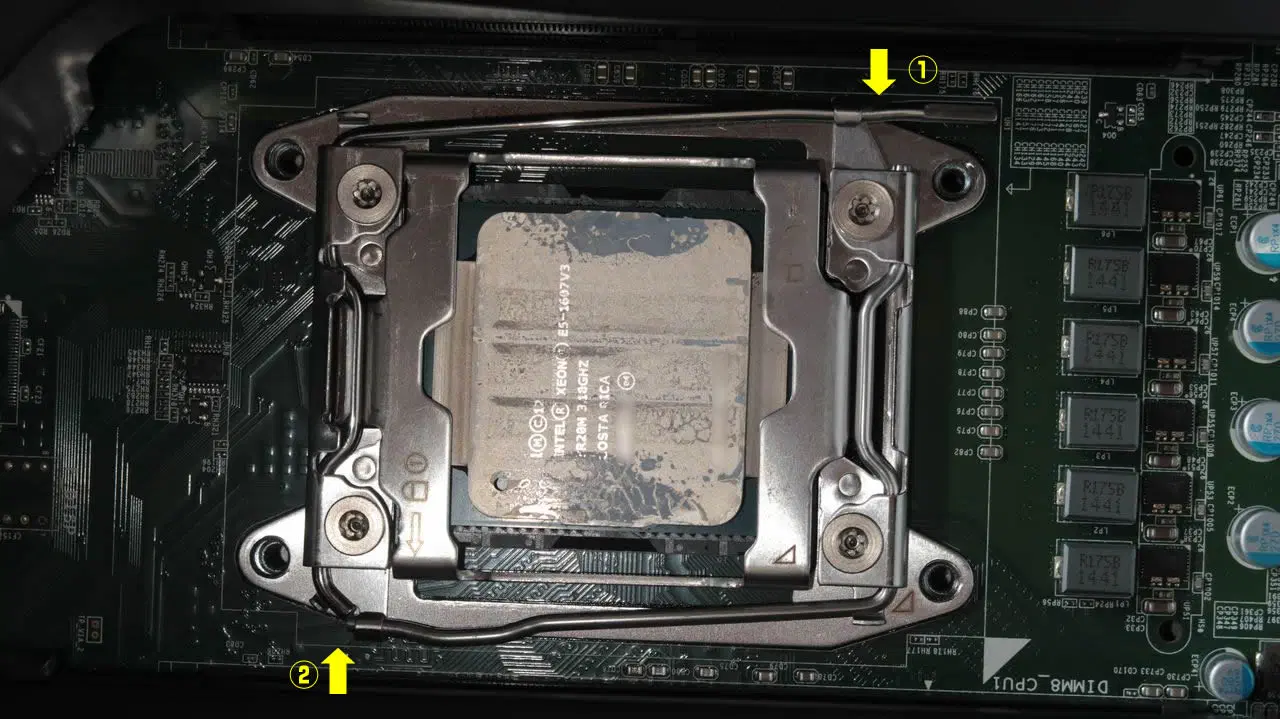

DELL 5810 の LGA2011-3 ソケットは、CPUを挟むようにして2本のプレッシャーレバーがありますが、まず ① のレバーをフリーにしてからでないと ② のレバーが外れない構造になっています。

2本のレバーをフリーにするとCPUを固定している金属プレートもフリーな状態になるので、プレートを起こしてCPUを取り外します。

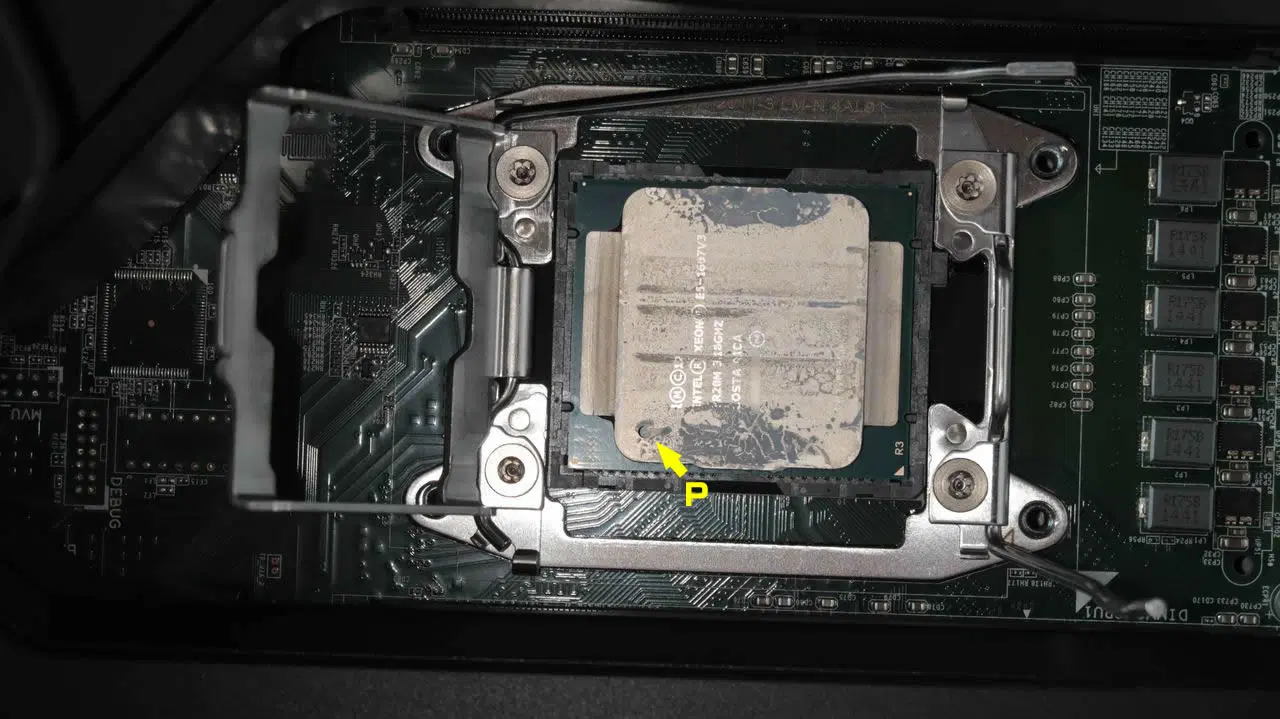

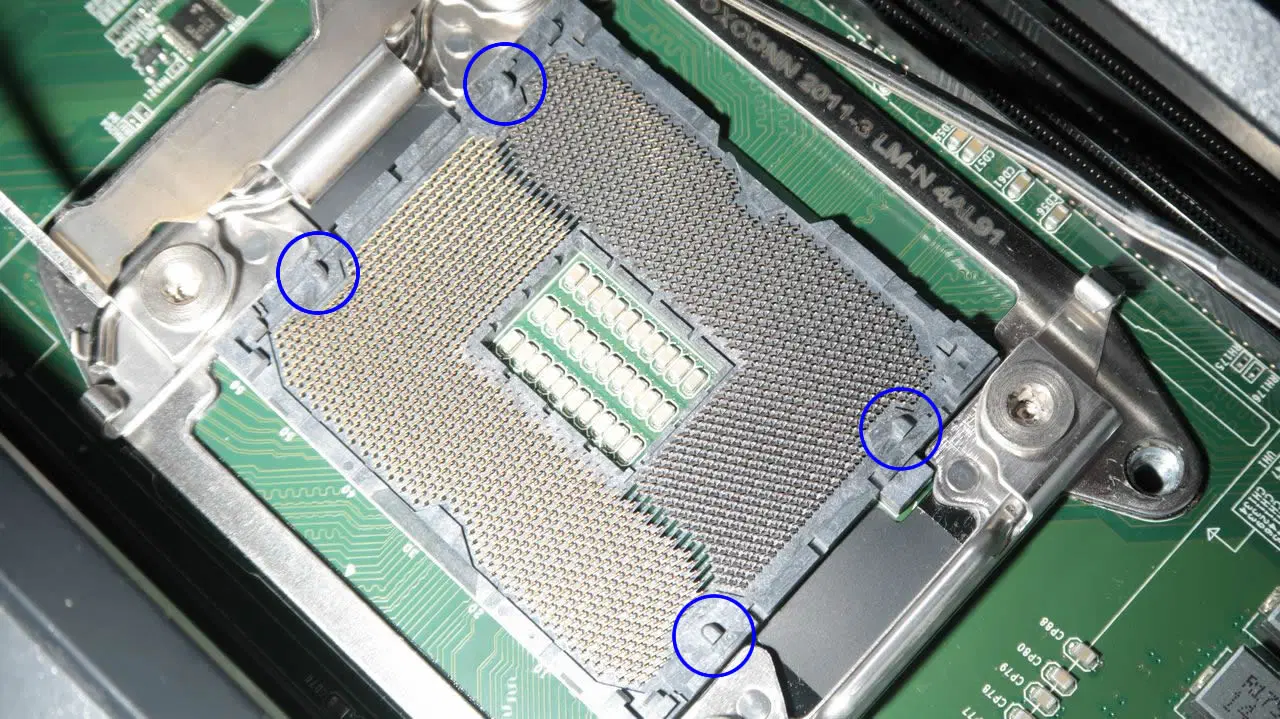

ソケット部分に4箇所の突起(青丸部分)がありますが、CPUをセットする際にはCPU側の欠き込み部分をこの4箇所の突起部に合わせてセットします。

CPU表面にある丸印(P)の位置が 1607 と 2620 で異なりますがセットする方向は同じです。

先述したソケット側の4箇所の突起と、CPU側の欠き込みを合わせますが、逆向きにするとソケットに嵌らない仕組みになっているので、方向を間違える事はないかと思います。

ソケットに正しくCPUが納まっていることを確認し、外した時と逆の手順でCPUを固定(固定時には ② のレバーをロックした後に ① のレバーをロックします)

あとは熱伝導グリスを塗ってCPUクーラーを取り付ければCPUの交換は完了です。

動作確認

BIOS

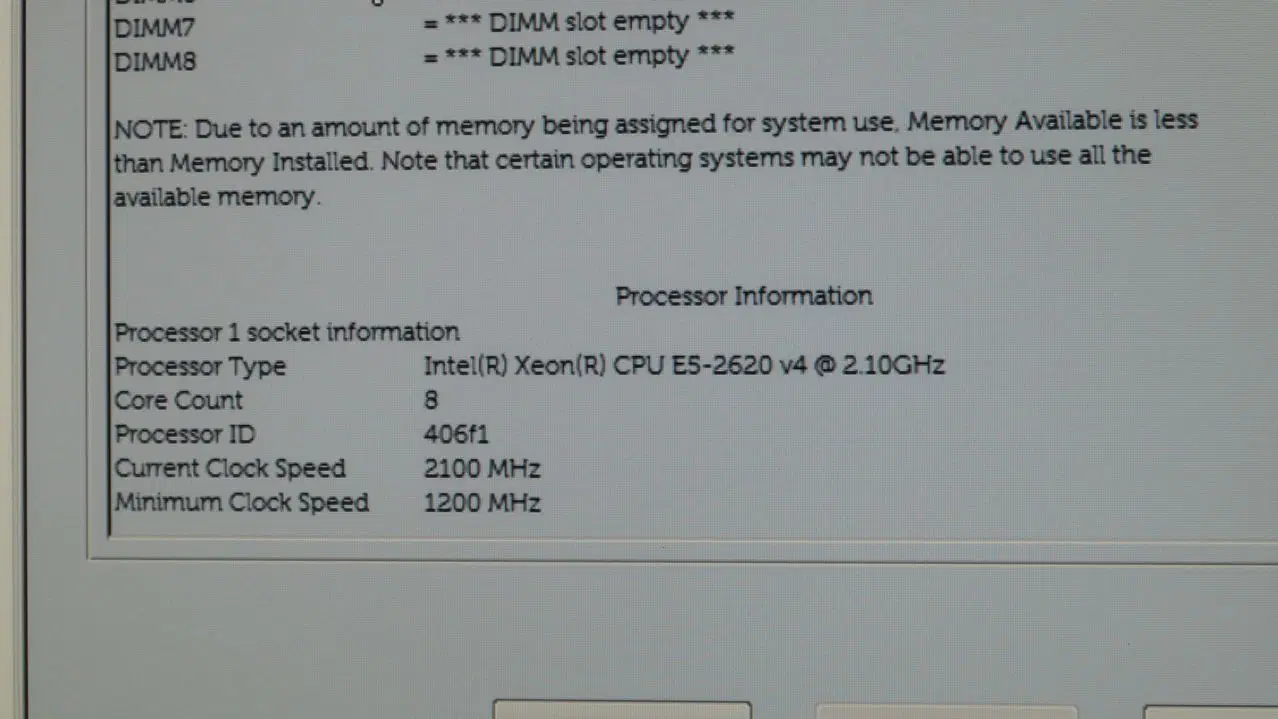

BIOSも問題無く Xeon E5-2620 v4 を認識しました。

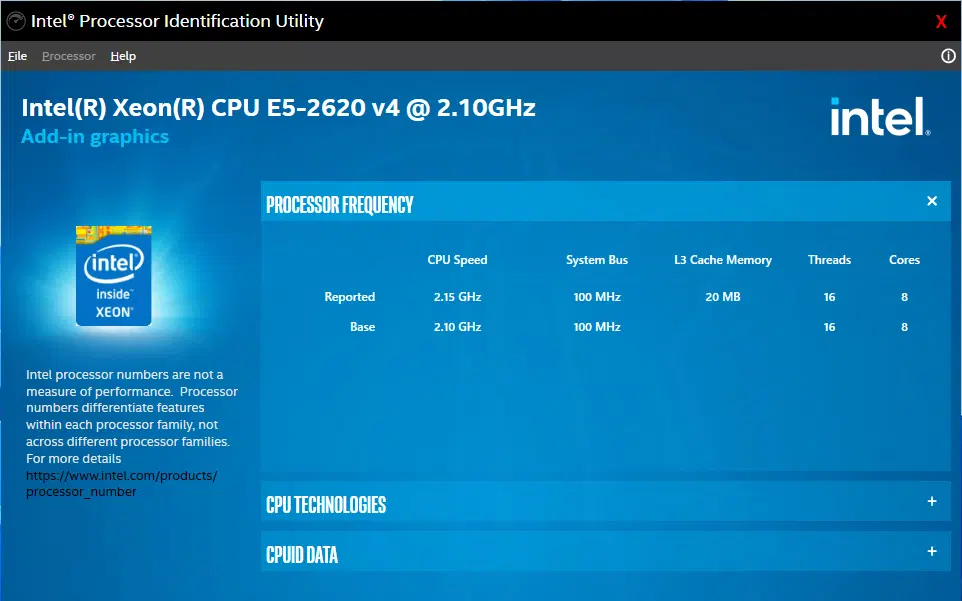

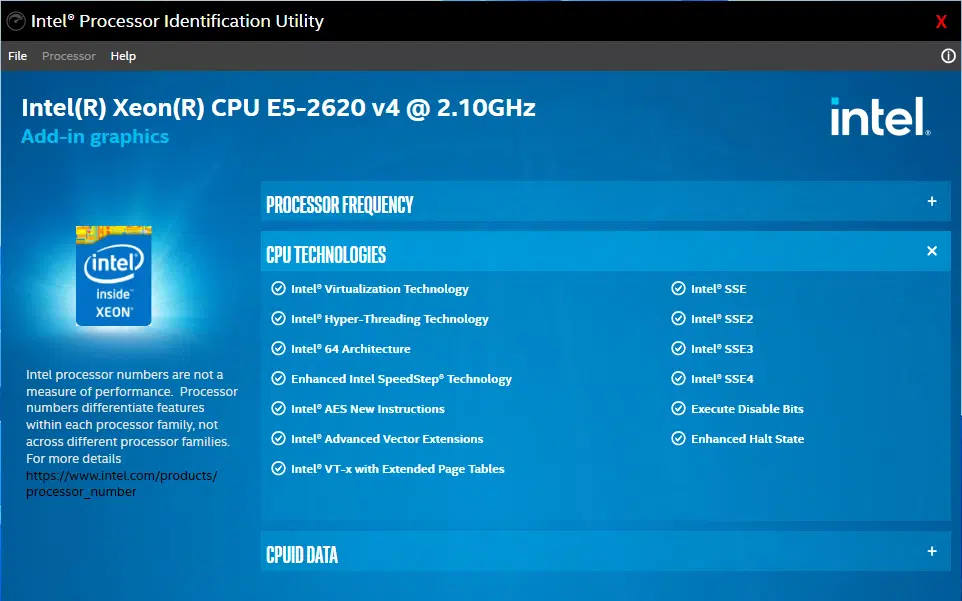

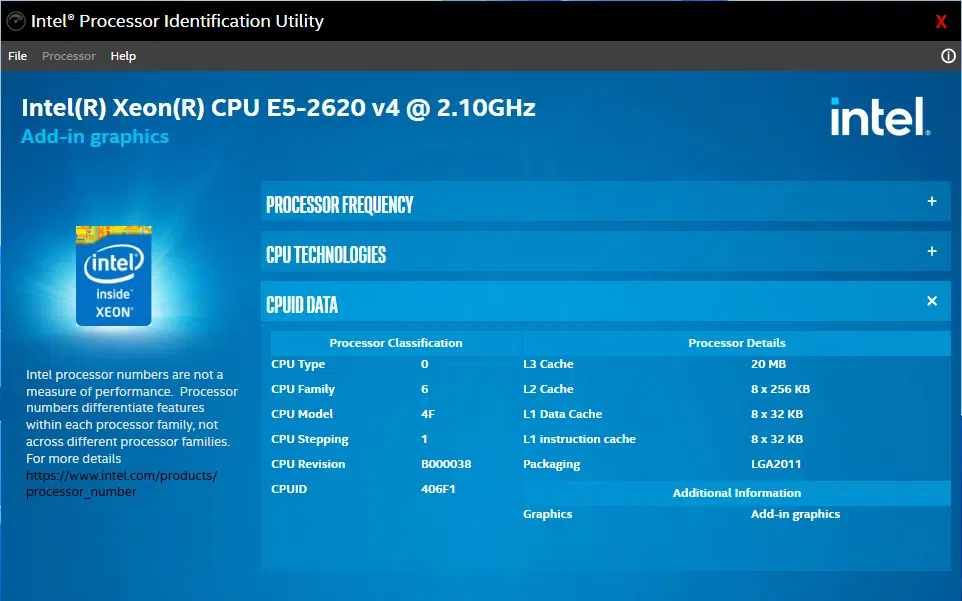

Intel Processor Identification Utility

Windows11 上にて、Intel Processor Identification Utility でCPUをチェック。

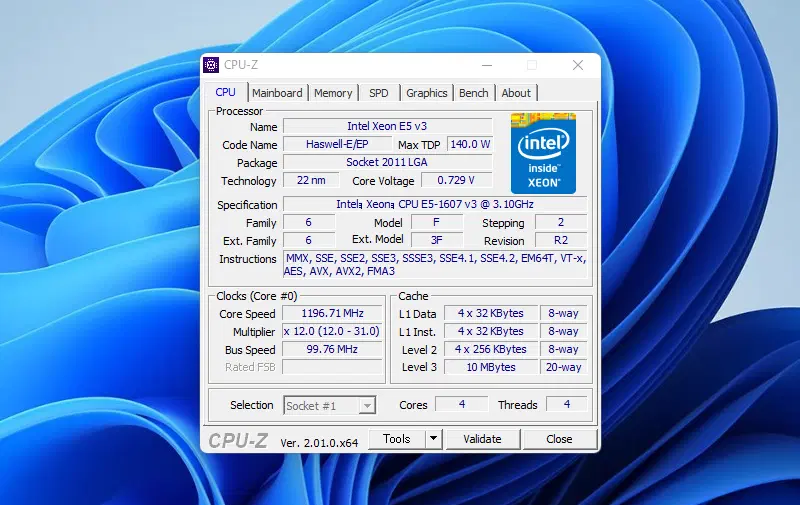

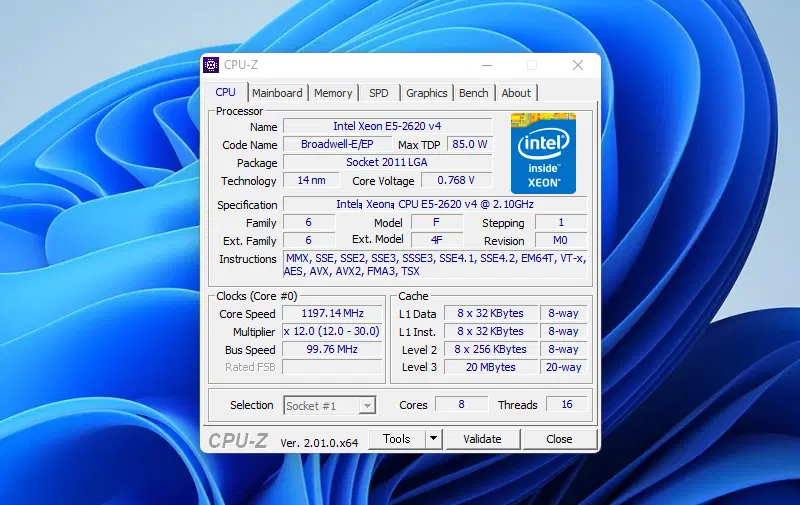

CPU-Z

CPU-Z では Xeon E5-1607 v3 のモデル名がフル表示されていませんが(左)、コードネームやキャッシュ量などは正しく取得されています。E5-2620 v4 については正確に表示されています。

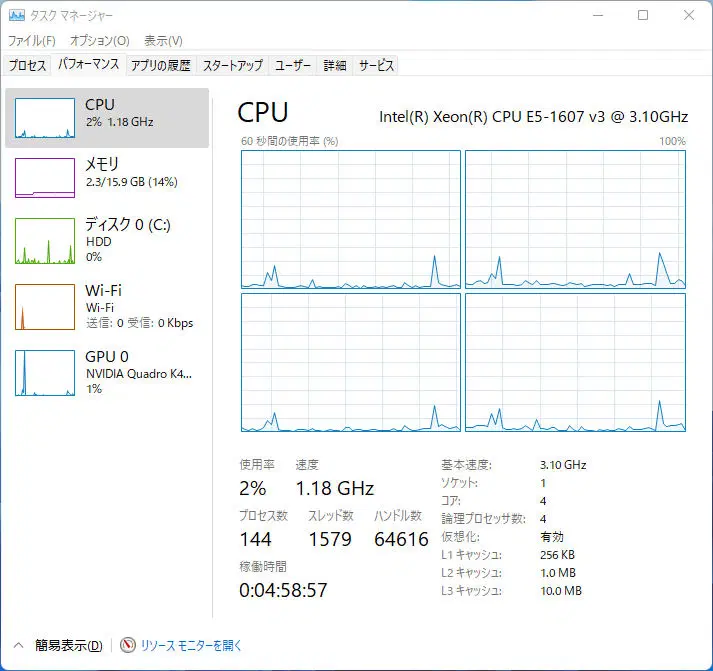

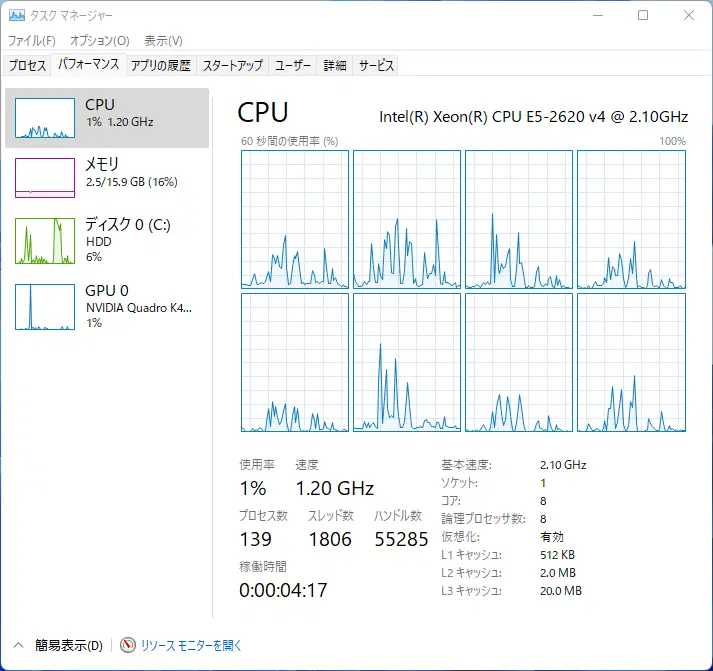

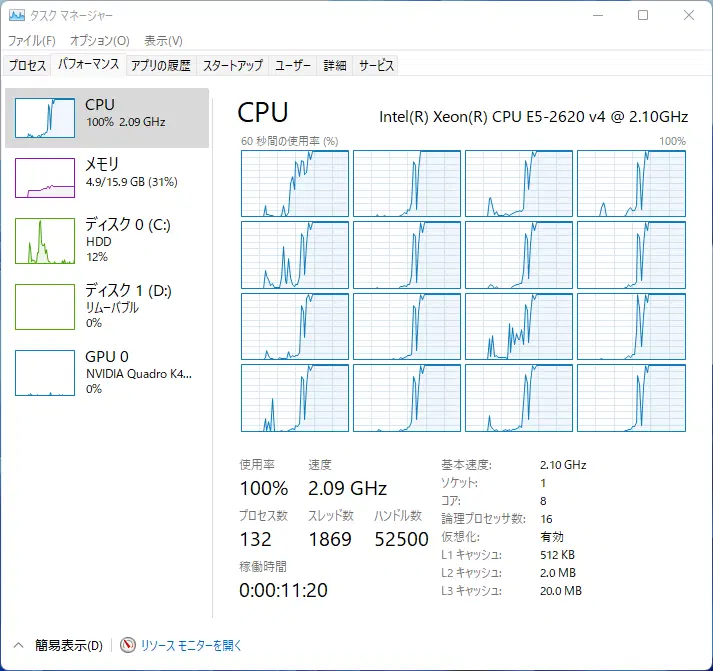

タスクマネージャー

Windows11 のタスクマネージャーの結果です。

Xeon E5-1607 v3 の 4C/4T(左)から Xeon E5-2620 v4 の 8C/8T(右)に変わって…

ん? 8C/8T?

E5-2620 v4 は 8C/16T になるのでは…?

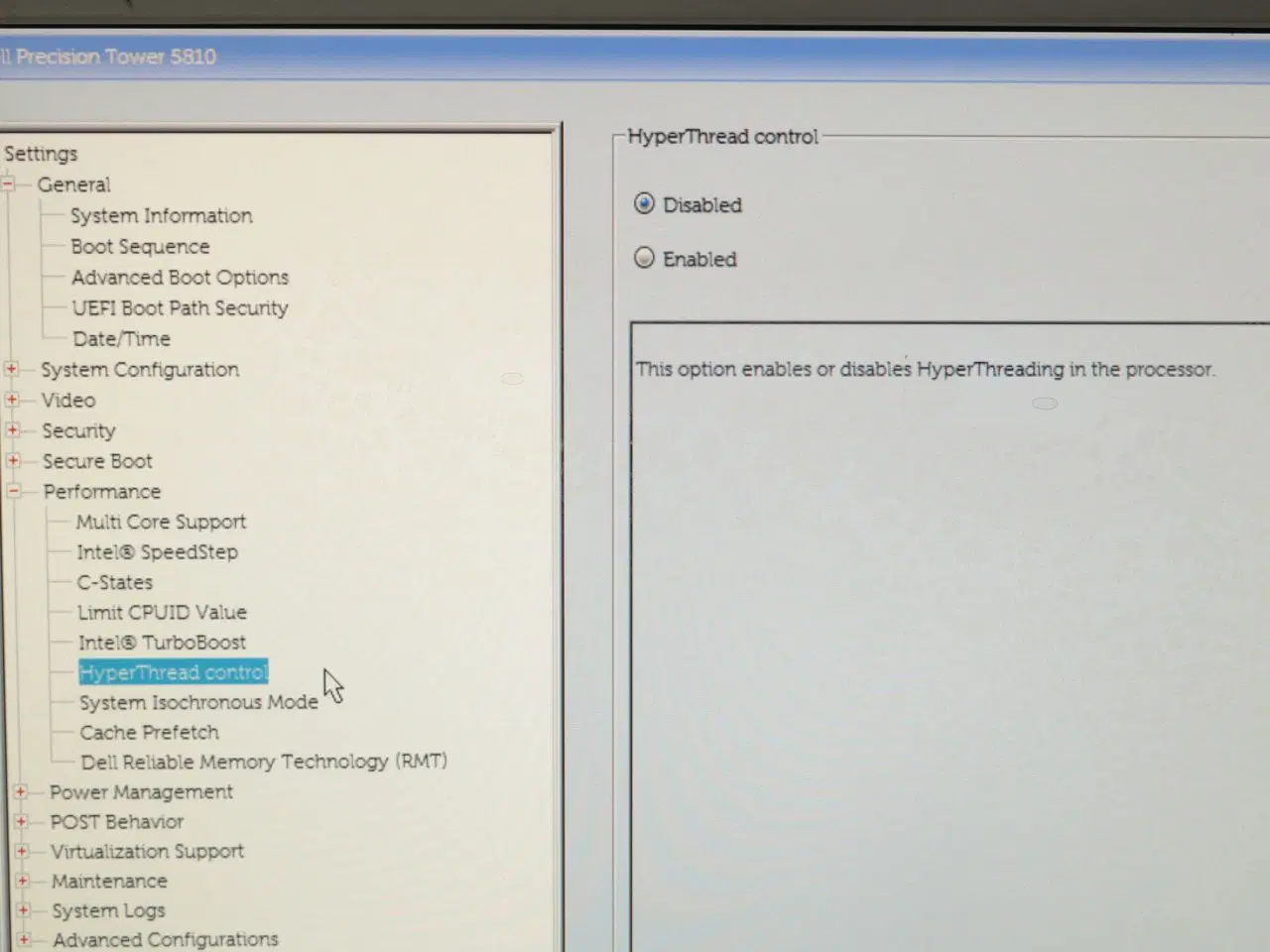

…と、色々調べたらBIOSの『Hyper-Threading control』の項目が『Disabled』になっていました。

CPUを交換した後、この項目を『Enabled』に変更したハズなのですが、E5-1607 v3での画面キャプチャを撮り忘れていた事に気付き、元に戻した時に自動的に切り替わってしまったようです。

CPUの拡張命令セットとBIOSの設定に矛盾があると、CPUの仕様に合わせて強制的に設定変更される模様です。

『さすがワークステーションですわね…とってもヨロシクてよ』

…と、お蝶夫人テイストの上から目線で褒めてあげながら『Enabled』に設定し直して再起動。

無事にタスクマネージャー上でも 8C/16T と表示されました。

CPU交換とライセンス認証

結論から言って、Windows11 の最小システム要件を満たしていないPCでCPU交換を行ってもライセンス認証には全く影響なかったです。

新旧それぞれのCPUを複数回交換したのですが、毎回何事もなかったように Windows11 が起動し『ライセンス認証されています♡』のままでした。

Core i マシンでもCPUの交換でライセンス認証に影響を及ぼす事はない…となっているので当然かもしれませんが、Xeon だけが特別という事もなさそうです。

ベンチマーク結果

ベンチマークの結果よりも、実際に自分が使ってみてどうなのか?…のほうが重要なのですが、お約束なので…(^^;

ベンチマーク計測には Cinebench R23 と CPU-Z のベンチマーク機能を使って計測。

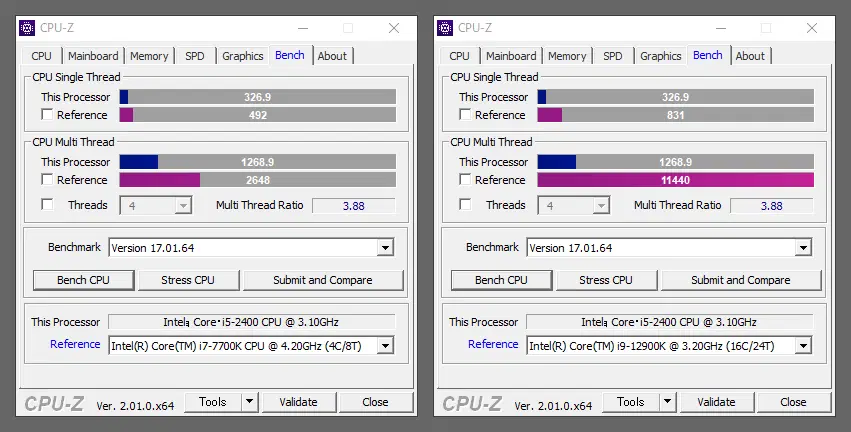

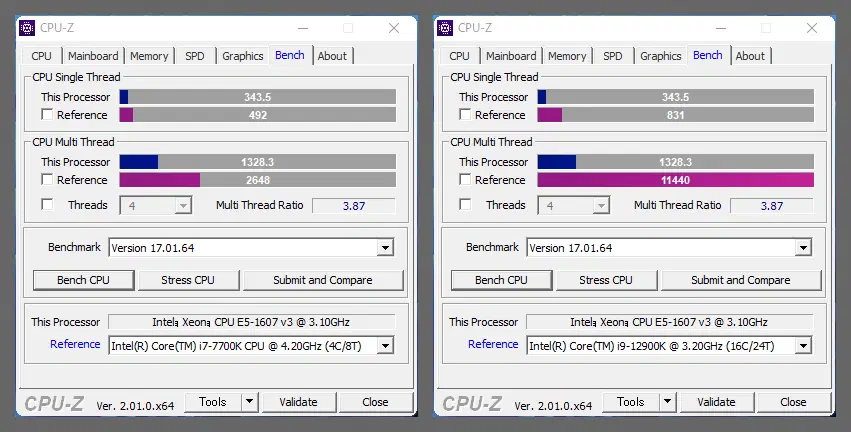

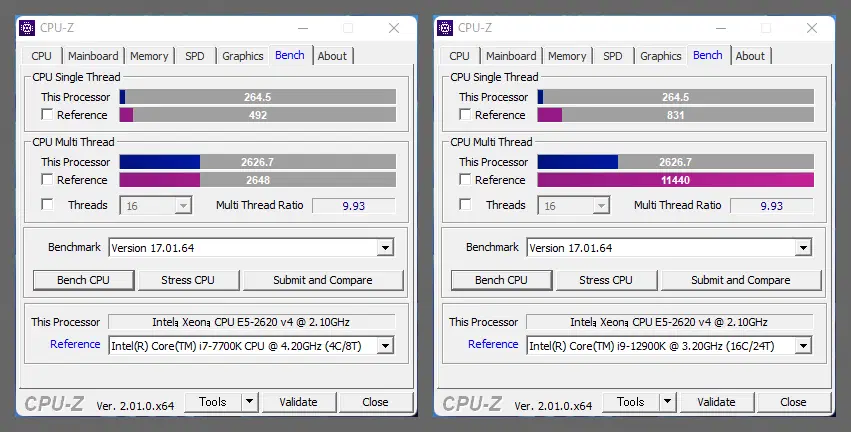

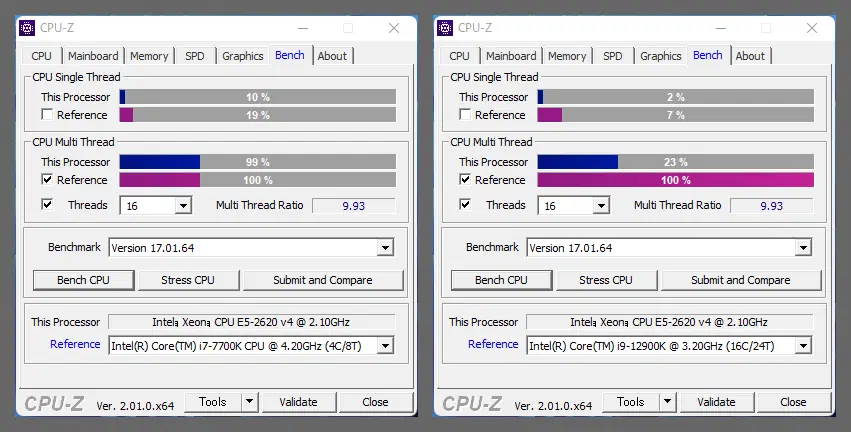

参考値として、現在メインマシンとして酷使されているFMVの Core i5-2400(Win10で実行)、及び交換前の Xeon E5-1607 v3 の結果も載せておきます。

※CPU-Z では比較対象として Core i7-7700K、Core i9-12900K との比較を行っています。

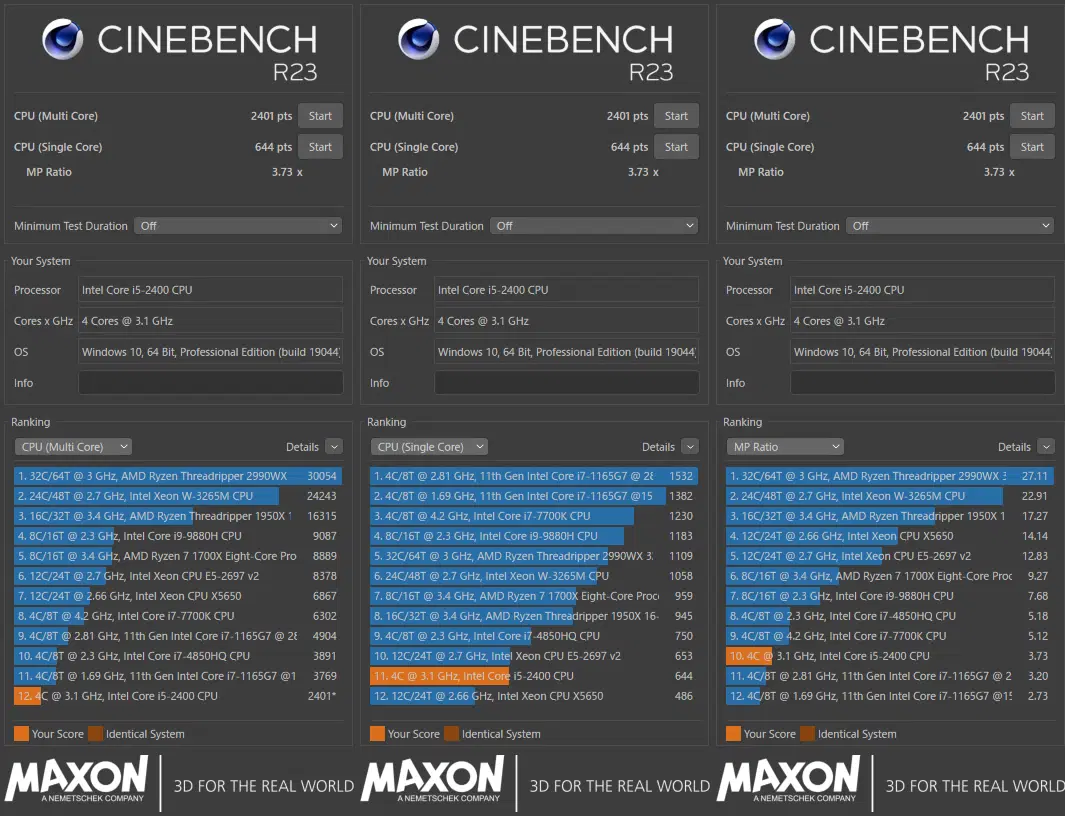

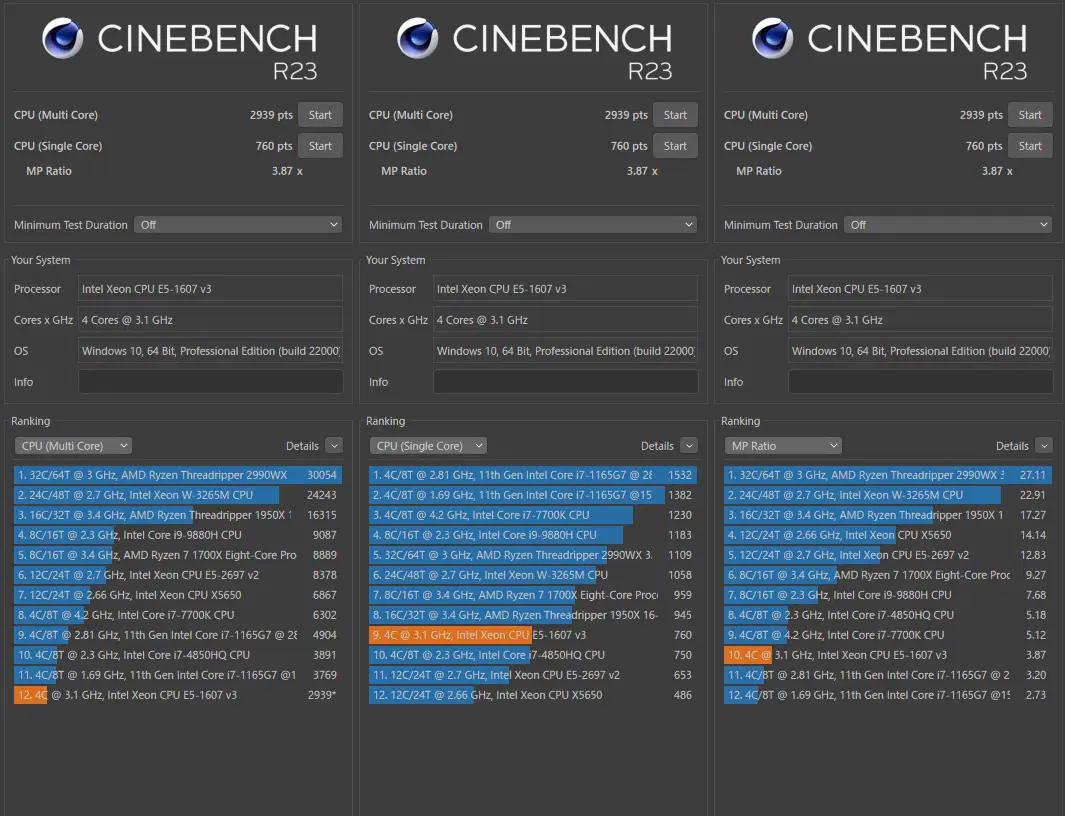

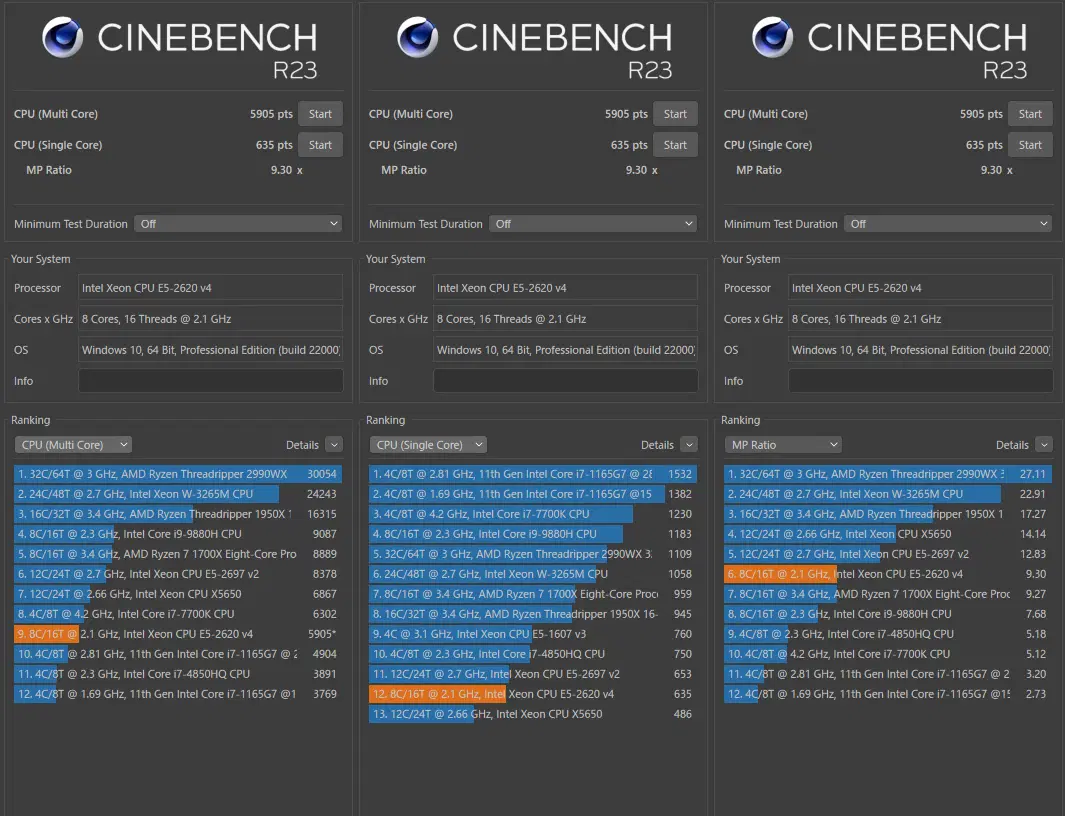

Cinebench R23

Core i5-2400

Xeon E5-1607 v3

Xeon E5-2620 v4

※E5-1607、E5-2620 はWindows11上でCinebench R23を使って計測していますが、OS項目はWindows10と表示されています(build は 22000と表示)

CPU-Z

Core i5-2400

Xeon E5-1607 v3

Xeon E5-2620 v4

ベンチマークの結果だけを見てみると、Core i5-2400 と E5-1607 v3 では、シングル/マルチスレッドの両方に於いて、両者の処理能力にほとんど差がありません。(両者のコア数、スレッド数、ベースクロックも同じなので当然とも言える結果ですが…)

Xeon E5-2620 v4 は、マルチスレッドのタスクに於いては、前者2つのCPUの倍以上の処理能力があることが数値から読み取れます。逆にシングルスレッドになるとベースクロックが2.10GHzと低いので、前者2つのCPUと同等…という結果になりました。(クロックが低いのに同等となったのはキャッシュ倍増の賜物?)

Xeon E5-2620 v4 の特徴(特性)は、各ベンチマークの数値、特にCinebench R23 の『 MP Ratio = 9.30 x 』の値が示すように、マルチスレッドの処理は得意だけれど、シングルスレッドの処理は平凡…という事になります。

CPU-Zでの結果比較では、マルチスレッドのスコアが Core i7-7700K に99%まで迫る結果となったので、当初の計画目標は達成できた…事としましょう。

実際、普通にOffice系のソフトを使っているだけでは、処理能力が向上したとは全く感じられませんし『ファンの音が静かだな…』という印象しかないです(笑)

しかし、動画のエンコードや Canon DPP を使うと、キャッシュ容量や8C/16Tの効果が実感でき、今までのモッサリ感が嘘のように消えて快適そのものであります。

また、ベンチマークの数値だけではピンと来ないかもしれませんが、14nmプロセスや TDP:85W など、ベンチマークの結果には表れない部分にも注目して欲しいと思います。

こうしたチョイ昔のCPUと現行モデルを比較して『最新世代のエントリークラスの性能にも劣るwww』と揶揄される事もございますが、パソコンはCPUだけで動くモノではありませんし、ユーザーの使い方は様々であり、例え古いCPUでもタスクに見合った処理性能を有していれば、最新でなくても全然OK牧場です。

それに、どれだけ最新であっても、パソコンはフラッシュライトと異なり、発売から15年、20年も経てば大多数が産業廃棄物、もしくはただのオブジェと化すのが確定している悲しい定めの商品(工業製品)なので、その辺りも意識しつつ設備投資するのが良いと思います。(※経験談)

今回は Xeon E5-2620 v4 という廉価なCPUをチョイスしましたが(中古市場で i7-7700K の1/7の価格)、Xeon v4 ファミリーには 22C/44T など、バケモノのようなCPUが複数存在し、アップグレードパスの余地が多く残されているので、2620で物足らなくなった時は、更に上位のXeonへ換装して延命できるでしょう。 ※ぶっちゃけソレが Xeon v3/v4 にした一番の理由かも?

次回は、暑い夏を元気に、安全に乗り切る為の秘密兵器(?)を投入したので、その効果についてレポしたいと思います。